画像提供:台東区役所観光課

日本、特に関東地方で毎年11月に行われるお祭り「酉の市(とりのいち)」。商売繁盛や開運招福を願う人々で賑わうこのお祭りは、東京の浅草や新宿・花園神社のものが有名で、外国人観光客にも人気のイベントです。この記事では、酉の市の歴史や、訪れるべき代表的な開催地、そして見どころを徹底的に解説します。ぜひ、日本の活気ある伝統文化をぜひ体験してください。

酉の市とは?その歴史、開催時期、主な開催地

日本の秋から冬にかけて、11月に開催される伝統的なお祭り「酉の市」。江戸時代から続くとされる年中行事で、来るべき新年の商売繁盛や開運招福を願うためのものです。では、一体どのようなお祭りなのでしょうか?

いつ:毎年11月の「酉の日」に開催

酉の市は、毎年11月の「酉の日」に開催されるお祭りです。

「酉の日」とは、日本の伝統的な暦である十二支(じゅうにし)のひとつで、12日ごとに巡ってきます。十二支は、子(ね=ねずみ)、丑(うし=牛)、寅(とら=虎)…と12の動物で年や日を表すもの。そのため、11月には「一の酉(いちのとり)」、「二の酉(にのとり)」、そして年によっては「三の酉(さんのとり)」と、2回または3回開催されるのが特徴です。

どこで:全国の鷲神社(大鳥神社)や酉の寺

酉の市は、各地の鷲神社(おおとりじんじゃ/大鳥神社)、中でも特に、東京都内など関東を中心に行われています。下記が代表的な寺社です。

歴史的背景:江戸時代から続く庶民の行事

酉の市の起源は江戸時代にさかのぼります。由来は諸説ありますが、東京足立区の花畑大鷲神社の祭礼が始まりともいわれており、その後江戸に広まり、参詣者の多い浅草の酉の市が有名になったとされています。

元々は農業の収穫を感謝するお祭りでしたが、そこから次第に商売繁盛や開運招福を願うお祭りへと変化しました。境内や門前に様々な飾りを付けた「熊手(くまで)」などを売る露店が並ぶのが大きな特徴です。

代表的な酉の市開催地

新宿 花園神社【東京都新宿区】

新宿の中心部に位置する花園神社は、新宿の発展を見守ってきた歴史ある神社です。明確な起源は不明ですが、徳川家康が江戸幕府を開いた1603年以前からあると伝わっています。

御祭神である日本武尊(やまとたけるのみこと)にちなんで、その命日である11月の酉の日に酉の市が行われるようになったのは明治時代のことだそう。

商売繁盛の熊手の露店が境内にずらりと並ぶほか、花園神社名物の見世物小屋の興行も行われます。

2025年の開催日時(予定)

- 一の酉前夜祭:11月11日(火)

- 一の酉本祭:11月12日(水)

- 二の酉前夜祭:11月23日(日)

- 二の酉本祭:11月24日(月・祝)

- 住所:東京都新宿区新宿5-17-3

- アクセス:新宿三丁目駅から徒歩3分、新宿駅から徒歩7分

- 公式サイト:新宿花園神社ホームページ

浅草 鷲神社【東京都台東区】

神社の創建年代は不明ですが、江戸時代から続く、最も歴史のある酉の市のひとつ。11月酉の日の午前0:00に「一番太鼓」が打ち鳴らされ、それを合図に終日お祭りが行われます。

江戸時代には隣接する長國寺というお寺の管理下にあったため、現在では長國寺でも開催されます。その規模は国内最大級。約150の熊手店と約750の露店が並び、毎年70万~80万人以上の参拝者が訪れるそうです。

2025年の開催日時(予定)

- 一の酉:11月12日(水)0:00~24:00

- 二の酉:11月24日(月・振休)0:00~24:00

- 住所:東京都台東区千束3-18-7

- アクセス:入谷駅から徒歩7分、三ノ輪駅から徒歩8分、TX浅草駅から徒歩8分

- 公式サイト:浅草 鷲神社ホームページ

金刀比羅大鷲神社【神奈川県横浜市】

神奈川県横浜市にある金刀比羅大鷲神社(ことひらおおとりじんじゃ)も、関東有数の酉の市として有名。

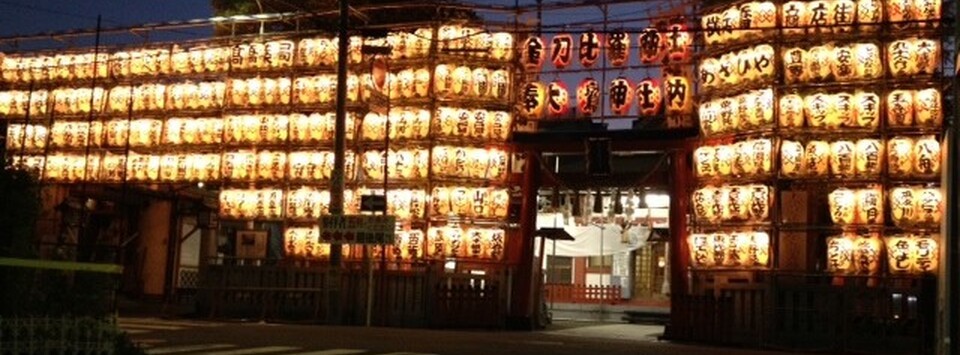

神社は江戸時代の安政6年(1859年)、横浜が開港するにあたり、守護神として商売繁盛を願って創建されたと伝わっています。こちらの酉の市は横浜市の無形民俗文化財に指定されており、境内にずらりと掲げられた提灯も名物。神社近辺や大通り公園沿いには熊手を売る露店や屋台などが並び、近くにある横浜橋商店街も多くの客で賑わいます。

2025年の開催日時(予定)

- 一の酉:11月12日(水)11:00~21:30

- 二の酉:11月24日(月・祝)11:00~21:30

- 住所:神奈川県横浜市南区真金町1-3

- アクセス:阪東橋駅から徒歩2分、黄金町駅から徒歩8分

- 公式サイト:横浜 金刀比羅大鷲神社ホームページ

酉の市の見どころ:熊手、手締め、屋台など

酉の市の一番の魅力は、その活気ある雰囲気と、独特の文化体験です。

熊手(くまで)の魅力と選び方:意味・デザイン、買い方と値切り交渉、手締め

酉の市といえば、縁起物の「熊手」が名物。元々は落ち葉などをかき集める農具ですが、「幸福や富をかき集める」道具に見立てられるようになりました。酉の市ではさまざまなデザインの飾り熊手が売られ、おたふく(おかめ)、大判、小判、宝船や干支など、ありとあらゆる縁起物で装飾されています。

酉の市の縁起物は安く買うほど縁起がよいとされており、客と売り手による値切り合戦も伝統的な習慣のひとつ。交渉がまとまると、客と売り手が一緒になって「手締め(てじめ)」と呼ばれる拍子木と手拍子を行います。

手締めの方法は地域により異なりますが、関東では「イヨー!」の掛け声の後に「三本締め」か「一本締め」を行うのが一般的。三本締めは「タタタン、タタタン、タタタンタン」の手拍子で、一本締めは「タン」と一度だけ手を打つ方法です。いたるところで掛け声と手拍子が聞こえてくるのも、酉の市ならではの風情を作っています。

また、買った熊手は福をかきこむよう高く掲げて持ち帰り、玄関や家の天井下など高いところに飾っておくと魔除けになるといわれています。

酉の市で食べられる縁起のよい食べ物

切山椒

酉の市では、屋台でさまざまな食べ物が売られていますが、特に有名なのが「切山椒(きりざんしょう)」 です。ピリッとした山椒の香りが効いた、ほんのり甘く柔らかい餅菓子です。魔除けや縁起担ぎとして食べられてきました。

頭の芋

また、里芋の一種である八つ頭(やつがしら/八頭はっとう)は、別名は「頭の芋(とうのいも)」と呼ばれ、こちらも縁起のよい食べ物として酉の市で売られています。一つの芋から多くの芽が出ることから、子宝に恵まれるとされています。

酉の市を楽しむためのTIPS💡

一の酉と二の酉、前夜祭と本祭、何が違う?

一の酉と二の酉(年によっては三の酉も)は、単にその月の「酉の日」が来た順番を示しただけのものなので、違いはありません。いつ行っても大丈夫です。

ただ、三の酉がある年は火事が多くなるという言い伝えがあり、その年には特に火の用心を呼びかける風習もあります。直近では、2024年は三の酉まである年でした。

また、酉の市の中には前夜祭が行われる場合もありますが、これも本祭の一部として行われるため、前夜祭に特別な何かが行われるということもほとんど無いようです。開催時間はそれぞれの寺社ごとに異なりますので、行きたい酉の市の公式情報を確認のうえお出かけください。

混雑対策

酉の市は非常に混雑します。特に夕方から夜にかけてがピークなので、ゆっくり見たい場合は午前中など早い時間に行くのがおすすめです。

ただし、夜になると提灯の明かりが灯り、まるでエキゾチックな夜市のような雰囲気になるのも魅力のひとつ。夜に行く場合は混雑を覚悟して行きましょう。土日祝より平日の方が比較的混雑が緩やかです。

服装・持ち物

日本の11月の夜は冷え込むため、防寒対策はしっかりと。たくさん歩くので、歩きやすい靴を選んでください。また、露店での買い物は現金が主流なので、日本円で小銭も用意しておくと便利です。

写真撮影のマナー

祭りの雰囲気を写真に収めたい気持ちになりますが、周囲の人々や露店の迷惑にならないように配慮しましょう。特に、人物を撮影する際は声をかけて許諾を取るなどマナーを守ることが大切です。

酉の市と「えびす講 (えびすこう)」の違いとは?

ちなみに、酉の市と同じく、日本の商売繁盛を願うお祭りとして知られているのが「えびす講」です。どちらも商売の神様を祀る行事で秋に行われていますが、その起源や特徴には違いがあります。

ご利益・由来・開催時期で比較

| 酉の市(とりのいち) | えびす講(えびすこう) | |

| 祀る神様 | 鷲神社(おおとりじんじゃ)や酉の寺の神様 | 七福神の恵比寿様 |

| 主なご利益 | 商売繁盛、開運招福、家内安全、五穀豊穣 | 商売繁盛、大漁豊作 |

| 起源・由来 | 農業の収穫祭や開運招福の祭礼が起源 | 七福神の恵比寿様が各地の神様と会議を終えて戻る日を祝う祭り |

| 主な開催時期 | 毎年11月の「酉の日」 | 毎年10月、11月、1月(地域により異なる) |

| 主な縁起物 | 福を「かき集める」熊手 | 鯛や大福帳(だいふくちょう)などの縁起物 |

酉の市が飾り熊手の縁起物を通して商売繁盛や開運招福を願うのに対し、えびす講は七福神の一人である恵比寿様を祀ることで、商売繁盛や漁業の繁栄を願います。

どちらも日本の伝統的な文化であり、活気あふれるお祭りですが、それぞれに異なる歴史や意味合いがあります。

関連記事を読む👉えびす講はどんな行事?由来、楽しみ方や関連イベントをご紹介

酉の市で体験できる日本の伝統文化体験

酉の市は単なるお祭りではなく、日本の伝統文化を体験できる貴重な機会です。神様への願い、活気ある地域のコミュニティ、そして伝統が今も受け継がれていることを肌で感じることができるはず。ぜひ、一度足を運んで体感してみてくださいね。

参考文献:

- 田中宣一・宮田登 編『三省堂年中行事事典 改訂版』初版,三省堂,2012,全458ページ

- 新谷尚紀 監修『和のしきたり 日本の暦と年中行事』初版,日本文芸社,2007,全238ページ

- 三浦康子 監修『季節を感じて日々を楽しむ くらし歳時記』初版,成美堂出版,2024,全191ページ

- 国立国会図書館サーチ, NDLイメージバンク,「酉の市って?」,公開日不明,参照日2025/8/20

Comments