2025年11月15日から11月26日にかけて開催される「東京2025デフリンピック」(サッカー競技は14日から開始)。耳がきこえない、きこえにくいアスリートたちが世界中から集まり、東京を舞台に、熱い闘いを繰り広げるスポーツの祭典です。

でも、そもそもデフリンピックってなんだろう?と疑問を抱いている人もいるはず。そんな人たちのために、デフリンピックの歴史や注目のアスリート、観戦時に覚えておきたい応援方法などを解説します。

デフリンピックとは?パラリンピックとの違い・参加資格を徹底解説

「デフリンピック」とは、デフとオリンピックをかけ合わせた単語です。この「デフ」とは英語でDeafと書き、「耳がきこえない」という意味を持ちます。つまりデフリンピックは、耳がきこえない、きこえにくい人たちのために開かれる、国際的なオリンピックのことです。

デフリンピックに参加できるのは、聞き取りをサポートする補聴器や人工内耳の体外パーツなどを外した状態で聴力損失が55デシベルを超えているろう者、難聴者で、かつ各国のろう者スポーツ協会に登録しているアスリートのみ。また、競技会場に入ったら、たとえ練習時間であっても補聴器などを装用することは禁止されています。耳のきこえない、きこえづらいアスリート同士が「公平な立場」でスポーツに挑むことを重要視しているからです。

デフリンピックを運営するのは、国際ろう者スポーツ委員会。第1回の大会が開かれた1924年に設立され、以来、デフリンピックの運営のみならず、ろう者世界選手権大会の開催や、各国のろう者スポーツの振興などに取り組んできました。現在の加盟国は104カ国にものぼります。

オリンピックと同様に4年に一度、夏季大会と冬季大会がそれぞれ開催されています。第1回はフランスのパリで開かれ、9カ国から148人のアスリートたちが出場しました。以来、着実に参加国と参加アスリートたちを増やし、2017年、トルコ・サムスンで行われた第23回目の大会では史上最多となる100カ国、約3,100人のアスリートたちが集結したそう。

そして今年、デフリンピックは100周年を迎えます。しかも、そんな記念すべき年に開催されるデフリンピックの会場は、東京都。日本では初めての開催でもあることから、盛り上がりが期待されています。

デフリンピック創設の背景:なぜ独立した大会として歩むのか

そもそもデフリンピックはどのようにして始まったのでしょうか。

国際手話と視覚情報:デフリンピック独自のルールと競技運営

1989年、国際パラリンピック委員会が発足した当時は、そこに国際ろう者スポーツ委員会も加盟していました。しかし、国際ろう者スポーツ委員会は、1995年に組織を離れることになります。それはなぜか。デフリンピックの独創性を追求するためでした。

国際ろう者スポーツ委員会が追求したのは、以下のポイント。

- 大会でのコミュニケーションはすべて国際手話で行われること

- スタートの合図や審判の声などは、視覚情報に置き換えること

- それ以外は、オリンピックと同じルールで運営すること

また、パラリンピックはリハビリテーションを重視する考え方から始まりましたが、デフリンピックはろう者難聴者の間での記録重視の考え方からスタートしています。ちなみに、現在では双方とも、障害の存在を認めた上で「競技における卓越性」を追求する考えに転換しているそうです。

【目で観るスポーツ】光と手旗が合図!デフリンピックの競技に施された工夫

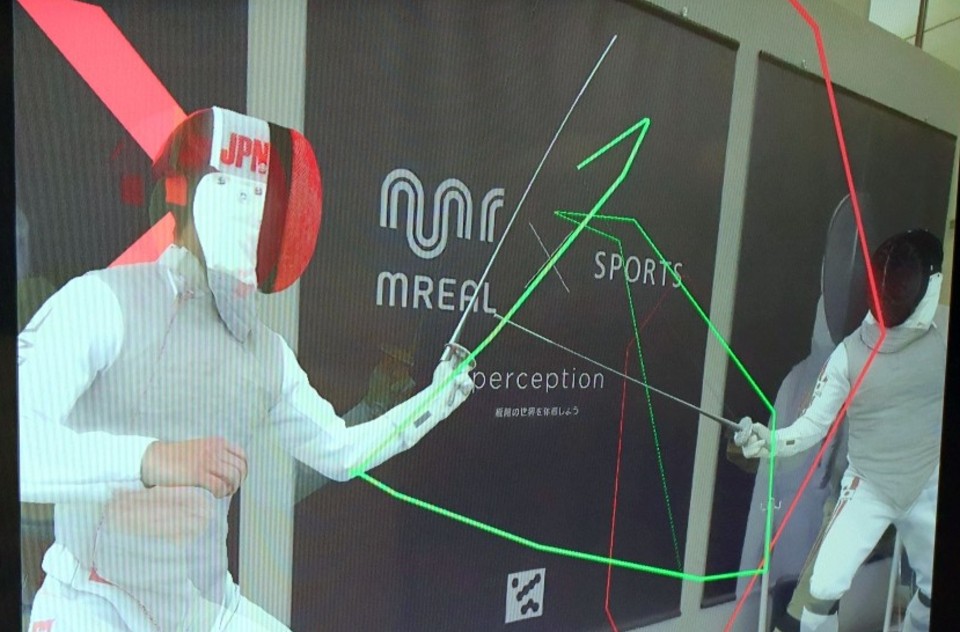

オリンピックやパラリンピックとの大きな違いは、やはり「視覚情報」に工夫が凝らされているところでしょう。

たとえば、短距離走のスタートの出発音。デフアスリートたちにはそれがきこえないため、代わりにスタートランプを点滅させ、光でスタートを伝えます。このスタートランプは陸上競技だけではなく、バスケットボールやハンドボール、水泳など、さまざまな競技で活用されています。

また、サッカーやラグビーなどでは時折、審判が笛を鳴らすことがあります。これもデフアスリートたちが気付けるように、笛を鳴らすとともに手や旗をあげ、視覚情報として知らせているのだとか。「耳」の代わりに「目」でわかるようにする。これがデフリンピックの大きな特徴です。

注目選手紹介!オリエンテーリング 辻悠佳選手:地図と知力で挑む東京の森

東京2025デフリンピックには期待の選手が大勢出場します。そんななか、本記事で注目したいのは、「オリエンテーリング」の辻悠佳選手。現在、株式会社JTBでチャレンジド社員として働く顔も持つ人物です。

オリエンテーリングとは? 地図とコンパスで大自然を駆ける魅力

この競技名に馴染みがない人も少なくないはず。一体どういった競技なのか、辻選手は次のように説明します。

「地図とコンパスを頼りに、森や公園などのフィールドを走り、チェックポイントを順番に回りながらゴールを目指す競技です。体力だけではなく、常に地形を読み、最適なルートを考える知力も求められます」

大自然のなかがフィールドになるなんて、それだけで過酷な競技であることがわかります。事実、辻さん自身も過去に挫折しそうになったことがあるそうです。

「伊豆大島で開催されたBクラス(中級者クラス)の大会に出場したときのことです。ゴール直前で場所がわからなくなり、時間切れで失格になってしまいました。20歳までやっていた水泳では、スタートしてゴールでタッチするという明確な流れがあったのに、オリエンテーリングではすべてのポイントを回って時間内にゴールしなければならない。しかもどう回るか、ルートプランをすべて自分で考えなければなりません。その大きな違いに直面して、そのときは心が折れましたね」

挫折と感動:辻選手がオリエンテーリングに惹かれた理由

そんな厳しさを持つ競技と、辻さんはどのようにして出会ったのでしょうか。

「以前から登山やトレイルランニングをやっていたのですが、そんな姿を見た知人から、『オリエンテーリングに向いているのではないか』と誘われたのがきっかけです。最初は聞き流していたものの、興味本位でやってみることにしました」

そうして飛び込んだオリエンテーリングの世界に、辻さんは心を動かされました。

「雨で泥だらけになっても一生懸命走る選手たちを見て、『ここまで必死に取り組むスポーツなんだ』と感動したんです。トレイルランニングではあまり見たことがなかった熱量があり、とても惹かれました」

本格的に始めてから1年、辻さんは国内の大会で入賞を果たし、ますますオリエンテーリングにハマっていったそうです。

リベンジに燃える!東京2025デフリンピックでの挑戦と意気込み

東京2025デフオリンピックの開催が間近に迫るなか、辻さんの闘志は日々燃え上がっています。

「東京2025デフリンピックの会場のひとつとなる伊豆大島は、日本のなかでも特に難しいと言われている競技会場です。通常の森では尾根や沢がはっきりと目で見て分かるのですが、伊豆大島は裏砂漠といった微地形が特徴的で、自分の位置を把握するのが非常に難しい。かつて挫折を経験した場所でもあるので、リベンジに燃えています」

気鋭の女性オリエンティアは、東京を舞台としたデフリンピックでどんな活躍を見せてくれるのか。いまから期待が膨らむばかりです。

【サインエール】「目で届ける応援」手話ベースのサインエールを覚えよう!

今回の大会でデフリンピックを観戦するのは初めて、という人も多いでしょう。そういった人たちにぜひ覚えていてもらいたい、新たな応援方法があります。それが「サインエール」です。

一般的に、スポーツ観戦時の応援は音声に頼るものがほとんど。でも、それではデフアスリートたちに届きません。そこで開発されたのが「サインエール」。目で世界を捉える人々の身体感覚と、日本の手話をベースに作られました。ろう者を中心としたメンバーがデフアスリートとともに開発したというから、観戦時、アスリートたちに思いを届けられること間違いなし。これを機に覚えておきましょう。

※「行け!」等のネーミングは、直接的に日本の手話言語の意味を示すものでありません。

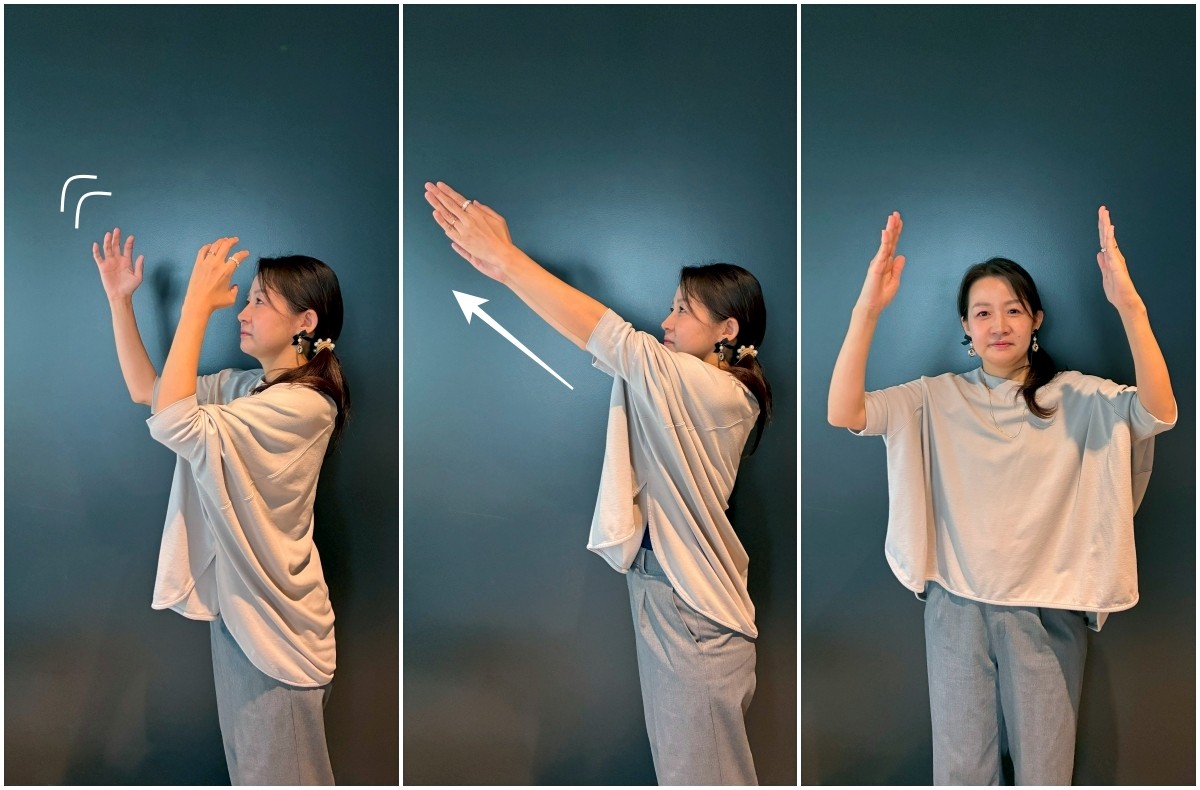

「GO!(行け!)」フレーフレーのサイン

- 頭の横で両手を2、3回大きく振ります。手話の「拍手」のサインです。

- 勢いよく、両手を前に出します。

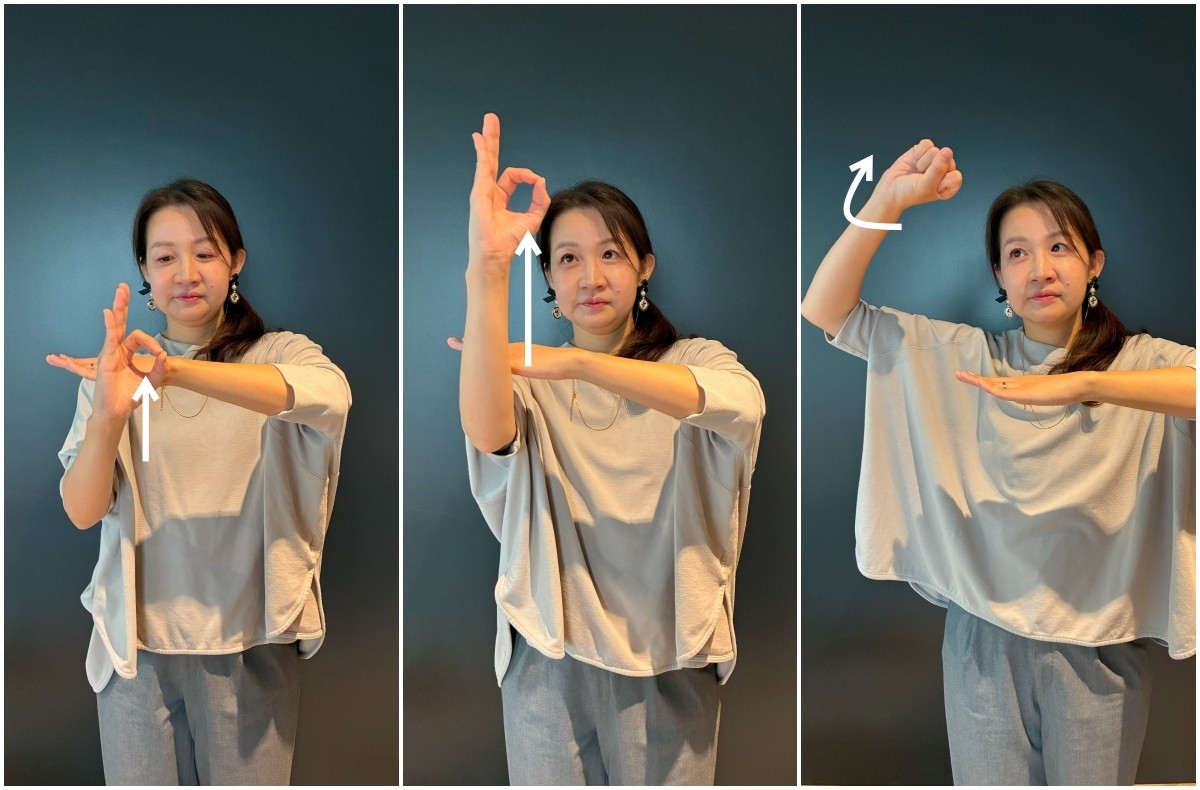

「Grab the Medal!(日本 メダルを つかみ取れ!)」のサイン

- 胸の前で、親指と人差し指でひし形をつくり、それを斜め上下に広げます。日本列島のイメージです。

- 脇を広げて左手を胸上に出し、右手で輪っかをつくったら、右手を花火が打ち上がるようにひらひらとさせながら上げます。地上から朝日が昇るイメージです。

- 右手の輪っかを、グーにしながら斜め左に振り下ろします。メダルを掴み取るイメージです。

辻の「サインネーム」

ろう者難聴者には「サインネーム」というものが存在します。これは音声日本語でいうあだ名のようなもので、名前の一文字を強調させたり、その人の特徴をピックアップしたりして、特定の人物をより簡潔に表すものです。

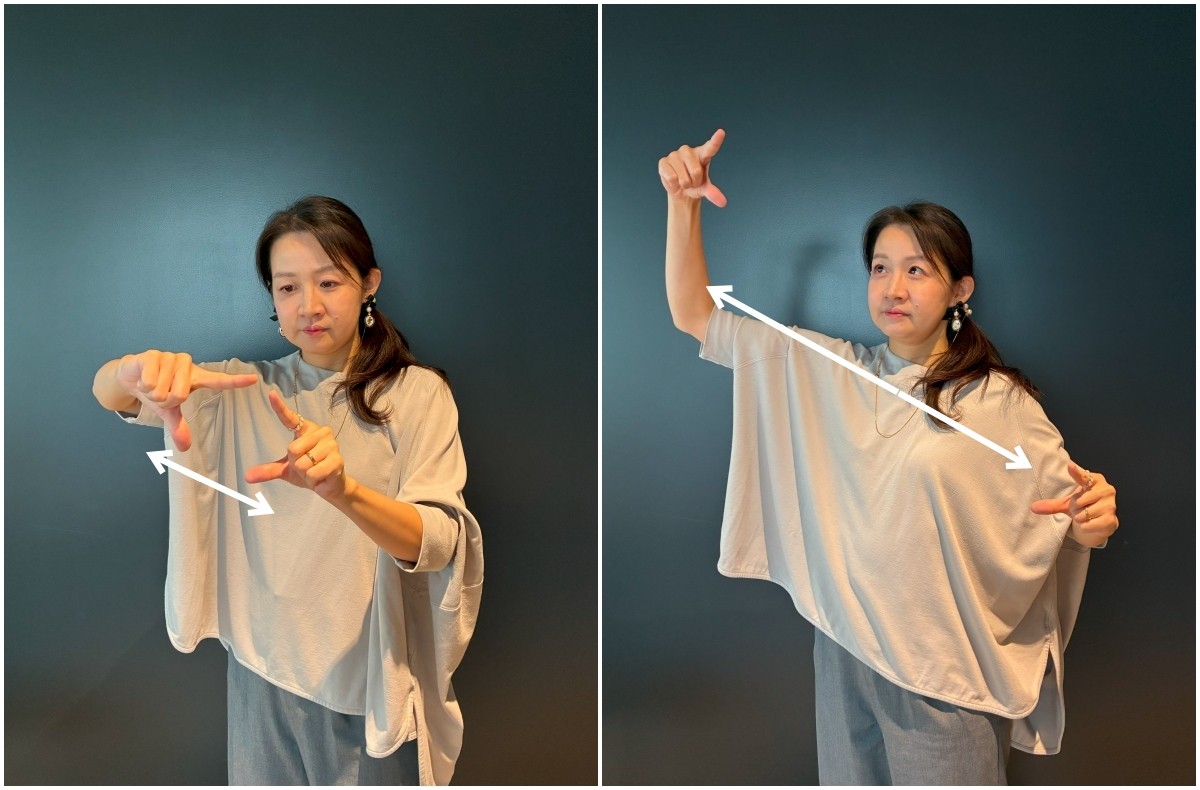

デフアスリートたちにもそれぞれ、サインネームが存在しますが、ここでは辻選手のそれを覚えておきましょう。

- 親指と小指を立てて、アルファベットの「Y」のサインをつくります。

- 1.を内側から外側に向けて弧(山)を描くように動かします。Yが山を登る、というイメージです。

このサインネームは辻選手の名前「ゆか」の「ゆ」をアルファベットの「Y」で表し、山登りが趣味であることを組み合わせたもの。もしも辻選手を見かけたときには、このサインネームを使って、応援の意を伝えてみましょう。

その他の「サインエール」もチェックしておこう

スポーツTOKYOインフォメーションの公式YouTubeチャンネルでも動画が公開されています。

「GO!(行け!)」「Grab the Medal!(日本 メダルを つかみ取れ!)」の他にもサインエールがあるので、大会前にチェックしながら練習しておくことをおすすめします。

観戦の極意!デフリンピックで感動を高める注目ポイント

聴覚には「身体のバランスを取る」という役割があるため、スポーツをする上で聴覚は非常に重要です。それでも、耳がきこえない、きこえにくいデフアスリートたちは、それをものともしない活躍を見せてくれるでしょう。そこから浮き彫りになるのは、一人ひとりのアスリートたちが、血の滲むような努力を続けてきたということです。広々としたトラックを悠々と走るアスリートの姿を目の当たりにしたとき、その背景にある努力の跡が垣間見えるかもしれません。

また、サッカーやバスケットボール、バレーボールといった団体競技ではアスリート同士の掛け声が飛び交います。でも、デフアスリートたちは音声で呼びかけ合うことができない。では、どうするのか。チームメイトとアイコンタクトで合図を送り合ったり、手話やハンドサインでコミュニケーションを取ったりするでしょう。その様子から、「あ、いまパスしてって合図したんだ!」と読み取ってみると、目で世界を捉える人たちを理解する一助になりそうです。

【無料観戦】東京2025デフリンピック 観戦情報と公式サイト

東京2025デフリンピックは事前の申込みが不要で、どんな人でも無料で観戦できる大会です。競技日程や開場時間はすでに公開されているので、いまからスケジュールを確保して、当日はデフアスリートたちの熱い闘いを応援してみてくださいね。

引用元:

JTBeing「JTB社員らしく「挑戦し続ける」チャレンジド社員が、地図とコンパスで切り拓く未来」, 2025/05/01公開

Comments