世界中で大ヒットしたアニメ・漫画『鬼滅の刃』。人間を喰らう恐ろしい鬼の姿に、世界中の人々が熱狂しました。主人公の竈門炭治郎(かまどたんじろう)が、妹の禰豆子(ねずこ)を人間に戻すため、そして人々を守るために戦う物語は、まさに日本の「鬼退治」の伝統を受け継いでいるかのようです。

しかし、日本に古くから伝わる鬼は、単なる悪役やモンスターではありません。時には神のように祀られ、時には英雄、さらには悲劇の主人公として描かれる、非常に多面的な存在です。

この記事では、『鬼滅の刃』をきっかけに日本の鬼に興味を持ったあなたへ、知られざる日本の鬼の種類、伝説、そして日本文化との深いつながりを徹底的に解説します。

※記事で紹介した商品を購入したり予約をしたりすると、売上の一部がFUN! JAPANに還元されることがあります。

日本の鬼は『鬼滅の刃』の鬼とどう違う?多面的な鬼の姿

『鬼滅の刃』の鬼は、元が人間で、日光以外では死なず、人間の血肉を食べるという明確な特徴があります。これはどちらかというと、西洋の吸血鬼に近い特徴です。

一方、日本の伝承に登場する「鬼」は、その姿も役割も一様ではありません。日本の鬼の多面性を知ることは、作品の背景にある日本文化を理解するヒントになります。

『鬼滅の刃』の映像作品を購入する👉アニメイト通販

鬼にまつわる日本の昔話

日本の昔話における鬼の役割は、非常に多様です。桃太郎や一寸法師(いっすんぼうし)の物語では「鬼退治」の典型的な悪役として登場する一方、こぶとり爺さんの物語では恐ろしい姿でありながらも、おじいさんと一緒に踊りや歌を楽しむ陽気な一面を見せることも。また、金太郎は鬼(山姥/やまんば )の子とする説もあるため、金太郎と鬼が仲良く遊ぶ様子が描かれた浮世絵などもあります。

このように、日本の昔話でも鬼はさまざまなキャラクターで描かれ、古くから親しまれてきました。

まだある!日本の昔話についてもっと知りたいなら👉日本で有名な昔話・民話一覧|桃太郎、金太郎、七夕など15選

日本の伝統芸能・神事・お祭りの鬼

鬼は、物語の中だけでなく、日本の伝統的な芸能や神事にも登場します。

日本の古典芸能である能や狂言では、鬼は単に人間に危害を加える悪役としてだけでなく、悲しみや恨みによって人間が鬼へと変化してしまったものなど、さまざまなキャラクターで描かれています。これは『鬼滅の刃』の鬼たちが、人としての悲しい過去を持っているストーリーにも通ずるといえるのではないでしょうか 。

また、愛知県豊橋市の「豊橋鬼祭」や新潟県三条市の節分行事「本成寺鬼踊り」 など、日本各地の神事やお祭りにも鬼は登場します。お祭りの鬼は、退治されるだけでなく、厄払いの神様として幸せをもたらす存在とされているものもあるのです。

日本の「鬼」の種類を一覧で紹介

「鬼」 という言葉でひとくくりにされますが、日本の伝承に存在する多種多様な鬼 。ここでは、最もオーソドックスな「赤鬼・青鬼」をはじめ、神話的な鬼まで、個性豊かな鬼たちを一覧で紹介します。

赤鬼・青鬼

節分などで最もよく見かける、日本の鬼のアイコン的存在です。赤鬼と青鬼の起源は、古代中国の陰陽五行説に基づいていると考えられており、本来は赤・青・黄・緑・黒の五色の鬼がいます。これは仏教の「五蓋(ごがい)」、つまり5つの煩悩の教えに基づいたものです。

酒呑童子(しゅてんどうじ)

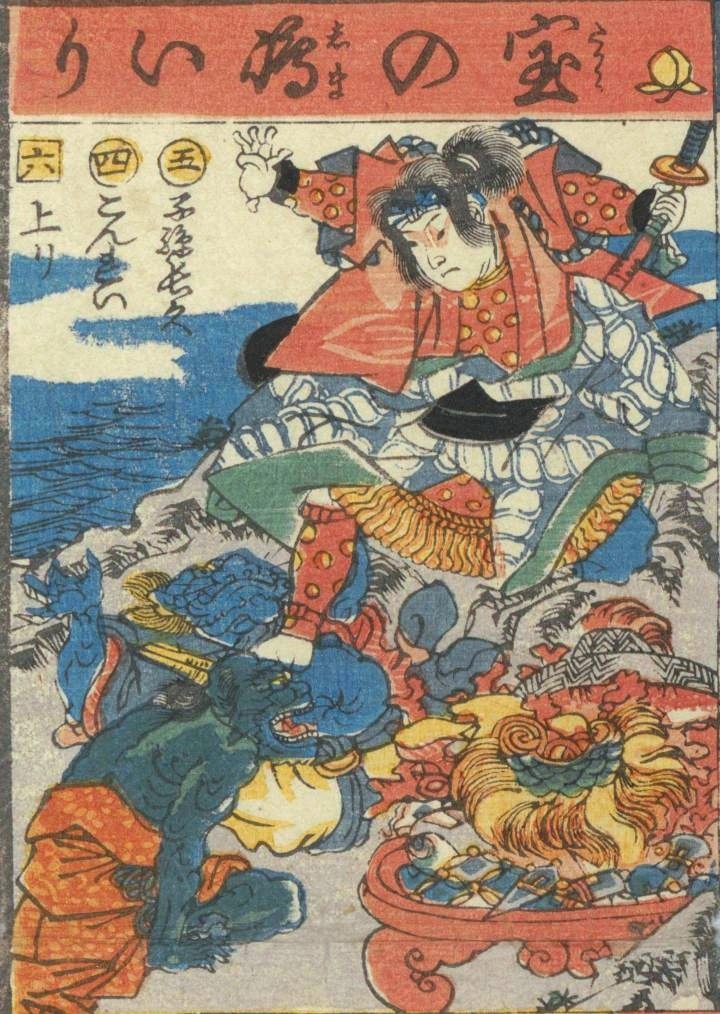

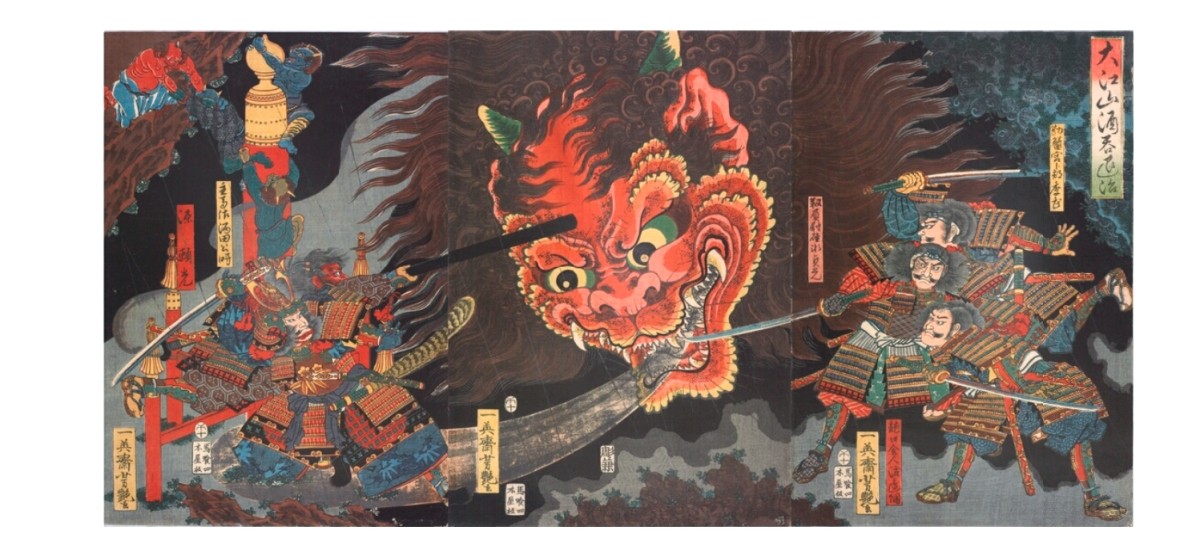

日本三大悪妖怪のひとつに数えられる鬼で、複数の伝承が残っています。京の都に住む若者や姫を次々とさらいましたが、毒酒をふるまわれ源頼光(みなもとのよりみつ)らによって退治されたという伝説が有名です。

この話は14世紀に起源があるといわれ、それが何百年もの間語り継がれ、『御伽草子(おとぎぞうし)』などの書物や絵巻物によって広く日本中に知られるようになりました。圧倒的な力とカリスマ性を持つ鬼の代表格です。

茨木童子(いばらきどうじ)

酒呑童子の家来として知られ、酒呑童子が退治された後は逃げ延びたとされています。その後は『御伽草子』や、能の『羅生門』、歌舞伎の『戻り橋』などさまざまな作品にも登場しました。

天邪鬼(あまのじゃく)

昔話や古典によく登場しますが、あまりに多面的で見た目の特徴や正体については定まっていません。現代では、人が言うことやること全てに逆らう、ひねくれ者のことを「天邪鬼」と呼ぶことがあり、そちらのイメージの方が浸透しています。

『古事記』や『日本書記』に登場するアマノサグメ(天探女)が起源とする説もありますが、仏教で四天王像に踏みつけられている鬼のことも天邪鬼と呼ばれています。

温羅(うら/おんら)

現在の岡山県である吉備(きび )に伝わる鬼で、桃太郎の鬼のモデルともいわれています。伝承では、吉備津彦命(きびつひこのみこと)に首をはねられ退治されましたが、そのさらし首は何年も大声で唸り続けたとか。現在の岡山市にある吉備津神社に温羅の霊を祀っておさめたと伝わっています。

両面宿儺(りょうめんすくな)

日本の古い神話『日本書紀』などに登場する、顔が2つ、手足が4本ある異形の鬼神で、非常に強力な存在として描かれています。岐阜県の飛騨地方に残る伝承では、悪い鬼や毒龍を退治し、寺を開いた英雄として描かれています 。

近年では、人気アニメ『呪術廻戦(じゅじゅつかいせん)』の主人公・虎杖悠仁(いたどりゆうじ)に憑依した存在として、その名を知られるようになりました。

両面宿儺 について詳しく知りたいなら👉両面宿儺 - 日本のアニメで話題!日本書紀にも登場する鬼

目一鬼(まひとつおに)

「阿用郷(あよのさと)の鬼」ともいわれ、奈良時代(8世紀)の『出雲国風土記(いずものくにふうどき)』に登場し、日本の文献に残る最古の鬼とされています。額の中央に一つだけ巨大な目を持つのが特徴。

牛頭(ごず)・馬頭(めず)

仏教において、地獄で悪人を責める獄卒(ごくそつ)のリーダー格。牛の頭を持つものを牛頭、馬の頭を持つものを馬頭と呼びます。

鬼女(きじょ)

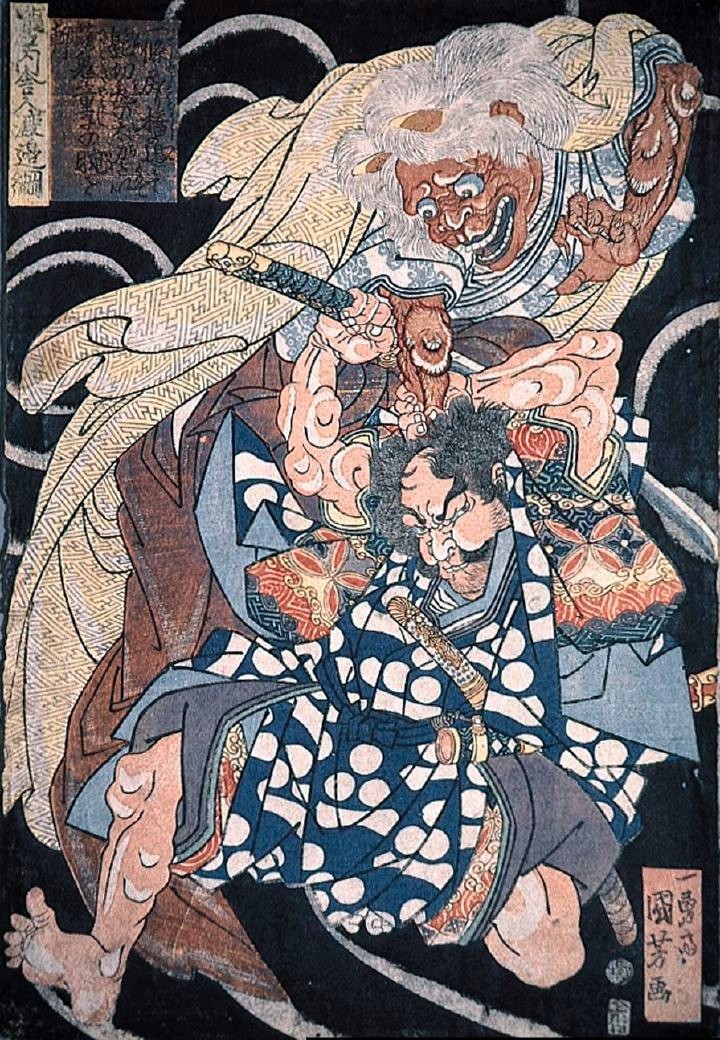

鬼の姿や形相をした女のことですが、嫉妬や怨念、悲しみといった強い感情によって、人間から鬼と化した伝承が複数知られています。嫉妬に狂った公家の娘が鬼女となる「橋姫(はしひめ)」、長野県戸隠に伝わる鬼女伝説「紅葉(もみじ)」、男に騙された恨みで鬼女となった「清姫(きよひめ)」などが有名です。人間的な過去や背景を持つことが多く、その物語は日本の古典芸能である能や歌舞伎の題材にもなっています。

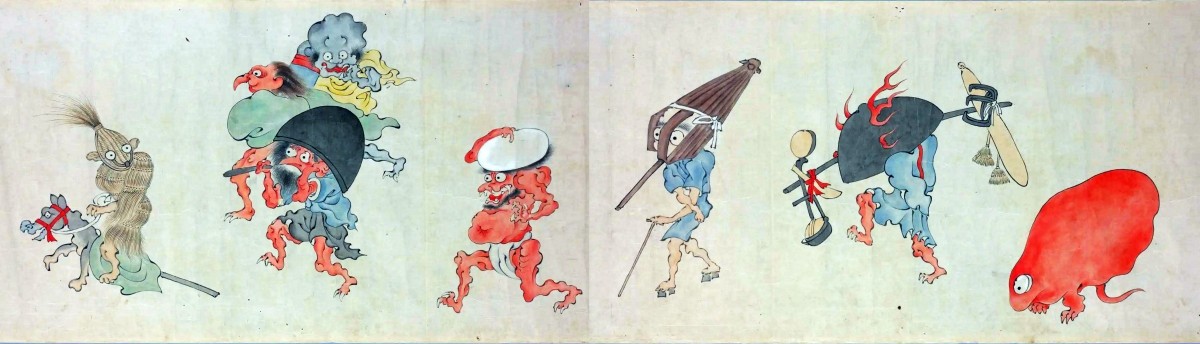

百鬼夜行(ひゃっきやこう/ひゃっきやぎょう)

鬼や妖怪などが深夜に列をなして街を行進することで、平安時代以降、多くの書物や絵巻物で描かれてきました。近年では京都などさまざまな地域で百鬼夜行のイベントも開催されています。

百鬼夜行について詳しく知りたいなら👉百鬼夜行の正体とは?2025年最新イベントや日本の妖怪について解説

日本の鬼の特徴と妖怪との違い

日本の鬼は、西洋のデビルやモンスターとは異なる存在です。ここでは、鬼の基本的な特徴と、妖怪との違いについても解説します。

鬼の特徴

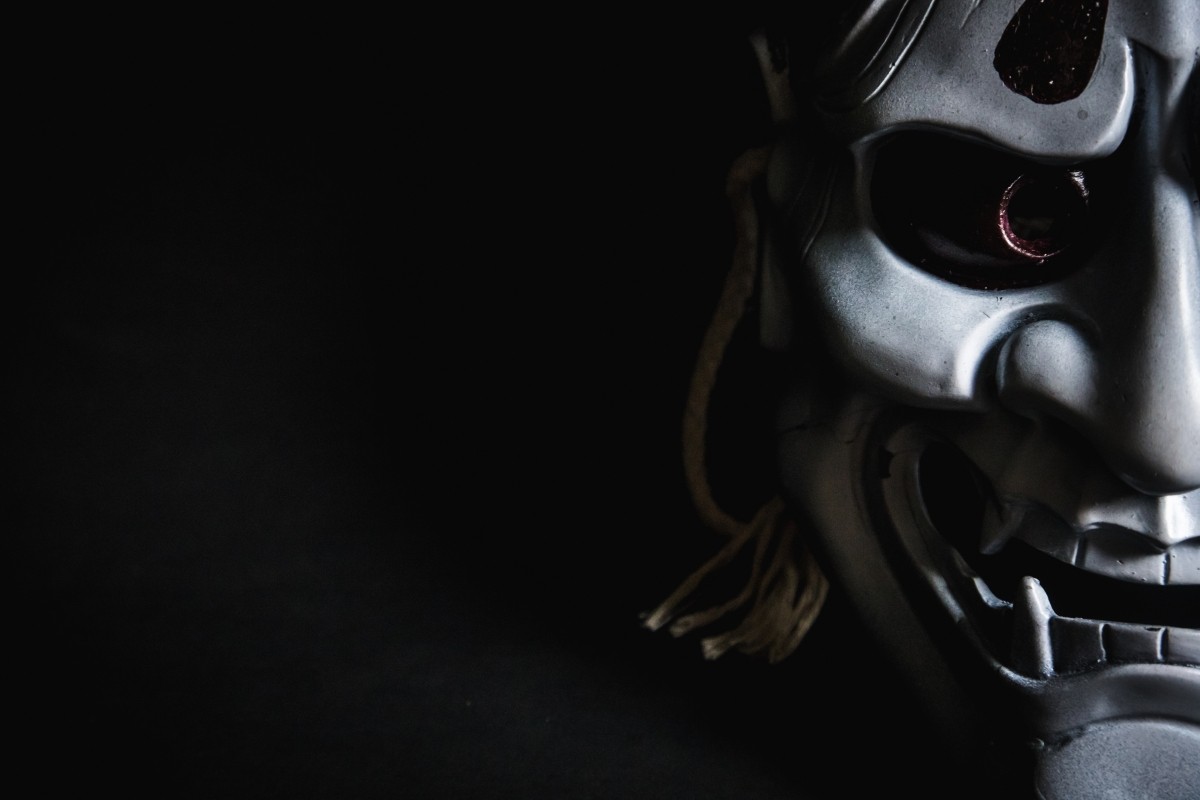

姿:多くは筋肉質な巨体で、1本または2本の角を持ち、鋭い牙が生えてた姿で表現されます。虎の皮のパンツを履き、金棒を持つのが典型的な姿です。

由来:目に見えない、得体のしれないものを古来、「隠(おぬ)」と呼び、疫病や災害などすべての厄災の原因とされました。12世紀の鎌倉時代と室町時代の頃には書物などに描かれることが増え、そこから江戸時代にかけて能・狂言・歌舞伎・浄瑠璃などのモチーフとして取り上げられるようになり、人々の中で鬼の見た目のイメージが定着していったのです 。

また、北東、つまり丑寅(うしとら)の方面は「鬼門(きもん)」と呼ばれ、鬼が出入りする不吉な方角とされてきたことから、鬼には牛の角と虎の毛皮を身に着けたイメージが広まったと考えられています。

鬼と妖怪との違い

妖怪は、人間が理解できない奇怪な現象や非日常な存在全般を指し、鬼も妖怪の一部とする見方もあります。鬼は「実体と強い力」を、妖怪は「現象や不思議さ」を象徴する、と説く学者もいます。

日常生活の中に潜む「鬼」

鬼は伝説の中だけの存在ではありません。現代の日本の生活や言葉の中にも、深く根付いています。

鬼がつく言葉

鬼は「強い」「極端」「徹底的」といった意味を強調する接頭語として使われます。

- 鬼コーチ:非常に厳しく、妥協せずに徹底的に指導するコーチ。

- 鬼嫁(おによめ):夫に対して非常に厳しく、強い妻。愛情の裏返しであることも多いです。

- 鬼に金棒(かなぼう):「ただでさえ強い鬼が、さらに強力な武器=金棒を持つこと」から、もともと強い者が、さらに力を得て向かうところ敵なしになることを意味します。

- 鬼電(おにでん):相手が出るまで連続して何度も電話をかけることで、「鬼のように猛烈に電話をかける」という意味。比較的新しい言葉で、1990年代後半から2000年代前半にかけて流行したギャル語が起源とされています。

鬼が登場する年中行事

- 節分(せつぶん):毎年2月2日か3日頃に行われる日本の伝統行事。豆をまいて「鬼は外!福は内!」と叫び、家から鬼(厄災)を追い出します。この行事は、まさに現代の鬼退治文化を体験できる身近な機会です。

- お祭り:各地のお祭りでは、鬼面をかぶった神役が、人々に災いをなす鬼を追い払ったり、逆に神の使いとして登場したりします。

節分について詳しく知りたいなら👉節分の起源や歴史、豆まきや恵方巻きも徹底解説

鬼がつく地名

鬼にまつわる伝説から地名が生まれた場所も多く、旅行先としても人気があります。

- 鬼押出し園(おにおしだしえん):群馬県・長野県。火山の噴火で流れ出た溶岩が、鬼が暴れて岩を押し出したように見えることから名付けられました。自然の猛威を鬼の力にたとえた場所です。

- 鬼ヶ島(おにがしま):岡山県や香川県の島などが、桃太郎伝説の鬼ヶ島とされています。

- 鬼無里(きなさ):長野県戸隠の山奥。記事内でもご紹介した鬼女紅葉の伝説が残る土地です。温泉や秋の紅葉などが楽しめます。

なぜ日本人は鬼が好きなのか?

日本のエンターテイメントで鬼が繰り返し描かれ、私たちを魅了し続けるのはなぜでしょうか?それは、日本の「鬼」が、単なる悪ではなく、人間的な感情の極みや力の象徴を体現する存在だからではないでしょうか。

『鬼滅の刃』の鬼たちのように、嫉妬、悲しみ、怒りといった強い感情の末に鬼となったものや、豊かに喜怒哀楽を表現するキャラクターのようなものもいます。『鬼滅の刃』をきっかけに知った日本の奥深い鬼の世界を、ぜひ日本の旅や文化体験で、さらに深く探してみてください。鬼の多面的な魅力が、あなたの日本文化への理解をより豊かにするはずです。

参考文献:

青幻舎,八木透監修,「日本の鬼図鑑」,2021年12月28日初版発行

東京堂出版,小松和彦監修「日本怪異妖怪大事典 普及版」,2025年1月30日初版発行

吉村 耕治、山田 有子(2018年)「日本文化と中国文化における鬼を表す色 ―和文化の基底に見られる陰陽五行説―」日本色彩学会誌 第42巻 第3号

和樂web(小学館)「日本三大妖怪とは?有名な妖怪・幽霊との違い・歴史も大紹介!」, 2025/02/27公開

ArtWiki,立命館大学アート・リサーチセンター「茨木童子の受容と変遷」

ONTOMOマガジン(音楽之友社),能における「鬼」の存在とは?能面師・宇髙景子さんに聞く深淵世界, 2021/2/28公開

Comments