興行収入が173.7億円を突破し、22年ぶりに邦画実写歴代1位1位となった映画『国宝』。吉沢亮演じる主人公・立花喜久雄が、仁侠の一門に生まれながら歌舞伎俳優の家に引き取られ、芸にすべてを捧げ、代表的な歌舞伎舞踊の演目である『鷺娘』を踊るまでに成長していく軌跡を描く名作です。

本稿では、あらすじや映画をより楽しむための歌舞伎の基礎知識やあらすじはもちろん、クライマックスを彩る「鷺娘」や「曽根崎心中」など、劇中に登場する全演目についてもわかりやすく解説します。

🎫 歌舞伎観劇チケット-英語字幕ガイド・歌舞伎グッズ付- (Sunrise Tours)

🎫 日本の伝統美と文化の神髄に触れる 本格能楽体験ツアー (Sunrise Tours)

※記事で紹介した商品を購入したり予約をしたりすると、売上の一部がFUN! JAPANに還元されることがあります。

映画『国宝』とは?吉田修一の小説が原作

映画『国宝』は、世界的にも評価の高い日本の有名作家、吉田修一の小説が原作です。原作者である吉田は4年間にわたり歌舞伎座や松竹座、博多座など全国の劇場で、黒衣(くろご:舞台裏で役者の手伝いをする裏方)として舞台裏に立ち続けた取材経験を基に物語を描きました。歌舞伎界の重鎮である四代目中村鴈治郎(がんじろう)に黒衣をあつらえてもらい、楽屋や稽古場、舞台袖で役者たちの動きや空気を間近で感じながら得た舞台裏の実感が物語に深く反映されています。外からは決して見えない歌舞伎の世界を体感して生まれた作品であり、その濃密な取材が作品のリアリティを支えているといえるでしょう。

映画『国宝』のあらすじ:吉沢亮が演じるのは歌舞伎に魅せられた主人公

物語の舞台は1964年の長崎から始まります。戦後の日本は急速に復興しつつも、地域にはまだ旧来の任侠組織(にんきょうそしき:日本の伝統的なアウトロー組織・暴力団)が残り、独自の秩序が存在していました。そんな環境で育った少年・立花喜久雄は、抗争によって父を失い、たった一人になります。

彼の中にある“舞台向きの資質”を見抜いたのが、京都・大阪を中心に発展した上方(かみがた)歌舞伎の名門・花井家の当主であり、看板役者の花井半二郎でした。半二郎は喜久雄を引き取り、歌舞伎という400年以上続く伝統芸能の世界へ導きます。喜久雄は半二郎の息子・俊介と兄弟のように育ち、互いを高め合いながら厳しい修業に励むことに。

ところが、半二郎の代役に喜久雄が選ばれたことをきっかけに、2人の関係は大きく揺れ動き、運命の歯車が静かに変わり始めます。

映画『国宝』のメインキャラクターとキャスト

立花喜久雄/花井東一郎(吉沢亮)

映画『キングダム』シリーズに出演し、国際的にも人気の高い吉沢亮が演じる立花喜久雄は、任侠の家に生まれながら歌舞伎俳優の家に引き取られ、伝統芸能の世界で才能を開花させていく青年。その繊細な心情を見事に表現しています。

『二人道成寺』や『鷺娘』といった代表的な舞踊で求められる流麗な所作を習得するため、吉沢は一年以上にわたり稽古を積み重ね、歌舞伎特有の身体の使い方を基礎から学びました。世襲を重んじる歌舞伎界において、血筋ではなく才能で「女方」の頂点へと近づいていく喜久雄の姿を、吉沢は静かな情熱と高い身体表現で力強く体現しています。

大垣俊介/花井半弥(横浜流星)

横浜流星が演じる大垣俊介は、上方歌舞伎の名門に生まれ、看板役者である花井半二郎を父に持つ、生まれながらに将来を約束された人物です。

やがて花井半弥として舞台に立つ俊介は、喜久雄とは兄弟のように育ちながらも、親友であり、生涯のライバルという複雑な関係にあります。喜久雄が実力を伸ばしていくにつれ、俊介は才能と家柄の間で葛藤し、自身の立ち位置に揺らぎを抱くようになります。

横浜が演じる俊介は、伝統芸能が抱える“継承の重さ”と“競争の厳しさ”という普遍的なテーマを鮮やかに浮かび上がらせています。

花井半二郎(渡辺謙)

ハリウッド俳優でもある渡辺謙が演じる花井半二郎は、上方歌舞伎の名門を率いる看板役者です。半二郎は、父を失い孤独になった喜久雄の中に舞台人としての天性を見抜き、家に迎え入れ、厳しくも深い愛情を持って育てます。自身の息子・俊介と同じように、あるいはそれ以上に喜久雄の才能を信じ、伝統を継ぐ者として鍛え上げていく人物です。

やがて、自らが主演を務めるはずだった『曽根崎心中』のお初役を、息子である花井半弥ではなく、実力で花井東一郎に託すという大きな決断を下します。この選択は、喜久雄にとって運命を切り開く転機となる一方で、俊介との関係にも深い影を落とし、物語を大きく動かしていきます。

福田春江(高畑充希)

高畑充希が演じる福田春江は、喜久雄の幼なじみであり、長崎で苦労を重ねながら成長した女性です。後に喜久雄を追って上阪し、ミナミのスナックで働きながら、彼の生活を陰で支える存在となります。

喜久雄が歌舞伎俳優として大きく羽ばたいていく中で、その変化を一歩引いた場所から見守り、時に厳しく、時に温かく寄り添う春江。華やかな舞台とは対照的に、“日常”の温度を物語にもたらす人物 ですが、同時に、彼女の選択が喜久雄の心を深く揺さぶり、人生の転機を生むきっかけにもなっていきます。

小野川万菊(田中泯)

田中泯が演じる小野川万菊は、上方歌舞伎を代表する当代随一の女形であり、人間国宝として名を馳せた伝説的な歌舞伎俳優です。

若き日の喜久雄と俊介が出会う大きな存在でもあり、その生き方や芸に対する姿勢は、二人の役者人生に静かだが確かな影響を与えていきます。

田中は、長年の舞踊家としての経験を生かし、“舞台に立つ者だけがまとう特別な空気”を纏う人物として万菊を表現。特に『鷺娘』の場面では、言葉を超えて伝わる身体表現が作品に深い余韻を与えています。万菊は、歌舞伎界の伝統と精神性を象徴する存在として、物語に重みと奥行きをもたらす重要なキャラクターです。

『国宝』の理解を深める!知っておきたい歌舞伎の基礎知識

立役(たちやく)と女方(おんながた)

歌舞伎は400年以上続く伝統芸能で、女性役もすべて男性俳優が演じることが特徴。その役柄は大きく「立役」と「女方」に分かれます。立役は武士や町人など男性の役を幅広く担い、女方は女性の役を専門に演じる俳優で、指先や歩き方、目線に至るまで繊細な女性の所作を体現。

『国宝』の主人公・喜久雄(花井東一郎)は、この女方として非凡な才能を開花させ、『二人道成寺』や『曽根崎心中』の大役に挑むことで、役者としての人生を切り開いていきます。

家の芸と襲名(しゅうめい)の重み

歌舞伎では、家ごとに受け継がれる「型」や「芸」と呼ばれる演技の型や得意とする演目などが存在し、俳優は代々同じ芸名を継承します。これを“襲名”と呼び、単なる改名ではなく、家の歴史と芸を継承する重要な節目です。代々伝わる芸名(名跡)を名乗るには実力と覚悟が求められ、観客もその重みを理解して舞台を見守ります。

『国宝』でも生まれながらに名門の跡取りである俊介と、血筋ではなく才能で役者の道に入った喜久雄の対比が描かれ、襲名制度がもつ伝統と葛藤が物語の大きなテーマのひとつです。

歌舞伎の舞台と興行

歌舞伎の興行は独特で、1日に複数の演目を上演する「入れ替え制」や、昼夜で異なるプログラムを組む方法が一般的です。俳優は同じ日に複数の役を演じ分けることもあり、観客は好みの演目を選んで鑑賞します。

また、歌舞伎には伝統的な専用劇場が存在し、劇場そのものが文化を継承する重要な拠点です。

映画『国宝』では、実在する兵庫県の芝居小屋「永楽館」が撮影に使われ、さらに劇中の専用劇場「日乃本座」は、美術監督・種田陽平が“本物の歌舞伎小屋の空気”をめざして精密に再現しています。こうした劇場文化の重みが、映画にも深いリアリティを与えています。

「花道」や「セリ・すっぽん」などの舞台装置の効果

歌舞伎には、物語を立体的に見せるための独自の舞台装置が多数あります。代表的なのが、客席の中を通る「花道」。役者が登場・退場するだけでなく、心情表現の場としても使われます。また、舞台が上下する「セリ」や、花道の中央にある小型のセリ「すっぽん」は、突然の出現や神秘的な演出に用いられる装置です。

『国宝』の劇中でも、舞台装置によって役者の緊張や高揚が表現され、歌舞伎が“技術と身体の総合芸術”であることが強調されています。

『鷺娘』『曽根崎心中』など、映画『国宝』に登場する歌舞伎全7演目のあらすじを紹介!

積恋雪関扉(つもるこいゆきのせきのと):雪と桜が交錯する幻想的な舞踊

大雪の逢坂山(おうさかやま)の関所には、帝を失った悲しみから薄墨色(うすずみいろ)に咲く“小町桜”が満開に立っています。ここを守る関兵衛[せきべえ:実は大伴黒主(おおとものくろぬし)]、帝の死を悲しむ少将宗貞(しょうしょうむねさだ)、そして恋人の小野小町姫(おののこまちひめ)が出会い、三人が繰り広げるのは雪と桜が交錯する幻想的な舞踊。

星占いで「今夜桜を伐って護摩木 (ごまぎ:火を焚く儀式で使われる特別な薪)にすれば天下が取れる」と知った関兵衛が斧を振り上げた瞬間、遊女・墨染(すみぞめ)が現れ、廓話(遊郭のうわさ話)を交わすうちに関兵衛が大伴黒主であることに気づきます。墨染の本性は小町桜の精であり、相愛の仲だった宗貞の弟である安貞を殺した大伴黒主への恨みから激しく争うのでした。

映画では、少年時代の喜久雄が演じる墨染の登場場面が印象的に描かれています。

👀遊女とは:公的に認められた歓楽街で働いていた女性。教養や歌、舞踊などを芸を身に付けていた者も多い。

藤娘(ふじむすめ):恋する乙女心を描く清純な舞踊

満開の藤の花が舞台いっぱいに咲き誇る幻想的な世界に、藤の精が美しい娘の姿となって現れ、恋する乙女の心をさまざまな踊りで描く清純な舞踊劇です。

歌舞伎の舞踊を支える音楽「長唄」が流れる中、黒塗りの傘をかぶった娘が松の下に立ち、恥じらいや喜び、浮気な男を想う切なさを、扇や傘を使った優雅な所作(しぐさや身のこなし)で表現。途中で衣裳を替えて再登場し、藤の精が酒にほろ酔いしたように軽やかに舞う「藤音頭」の場面、可憐な手踊りが続き、最後は藤の枝を担いで春の名残を惜しむように幕となります。

映画では、二人の女方が競演する『二人藤娘』として描かれ、舞台の華やかさが際立っていました。

連獅子(れんじし):親子の情愛と試練

『連獅子』は能の名曲『石橋』をもとに創作された歌舞伎舞踊で、親と子の獅子の情愛と試練を描いた華やかな名作です。

舞台は中国・清涼山の石橋。獅子が子を谷に突き落とし、自力で戻った子だけを育てるという伝説に基づき、前半では狂言師が手獅子を用いて、親獅子の厳しさと仔獅子の成長を舞で表現します。後半では歌舞伎俳優が白毛の親獅子と赤毛の仔獅子の精に扮して登場し、豪快に毛を振り乱す迫力の「毛振り」を披露。

映画では、花井半二郎が親獅子として毛振りを舞う場面が印象的に描かれています。

二人道成寺(ににんどうじょうじ):女性の執念と美を表現する大曲

歌舞伎舞踊の大曲「京鹿子娘道成寺(きょうがのこむすめどうじょうじ)」を二人で踊る趣向の『二人道成寺』は、能『道成寺』を踏まえ、紀州道成寺の鐘にまつわる伝説をもとにした華やかな舞踊です。

紀州の道成寺では新しい釣鐘の供養が行われ、そこへ白拍子(しらびょうし:舞を踊る遊女)・花子が鐘を拝みたいと現れます。舞を奉納することを条件に参列を許された花子は、二人で優美な踊りを次々に披露。

しかし花子の正体は、思いを寄せた相手に裏切られ大蛇となり鐘を焼き滅ぼした清姫の怨霊 であり、その執念が次第に姿をあらわしていきます。

切磋琢磨しながら成長する喜久雄と俊介が、この大曲に全身全霊で挑む姿は、映画の中でも強い印象を残す場面です。

曽根崎心中(そねざきしんじゅう):身分を超えた悲恋

『曽根崎心中』は、近松門左衛門が1703年に書いた浄瑠璃(音楽の演奏と共に物語を語る音曲)をもとにした名作。1953年に二代目中村扇雀(なかむらせんじゃく:四世坂田藤十郎)がお初を演じ大ヒットしたことで、歌舞伎でも広く親しまれるようになりました。

物語は大阪・曽根崎を舞台に、使用人の徳兵衛(とくべえ)と遊女・お初が、身分の壁や裏切りによって追い詰められ、“死して夫婦になる”ことを選ぶ悲恋を描きます。

映画では、闘病で降板した師匠・花井半二郎の代役として、お初に抜擢されたのは実の息子ではなく弟子の喜久雄。繊細な心情を描く上方歌舞伎の難役に挑む喜久雄の姿は、彼の覚悟と俳優としての成長を鮮やかに浮かび上がらせています。

鷺娘(さぎむすめ):人間に恋した白鷺の精の苦悩

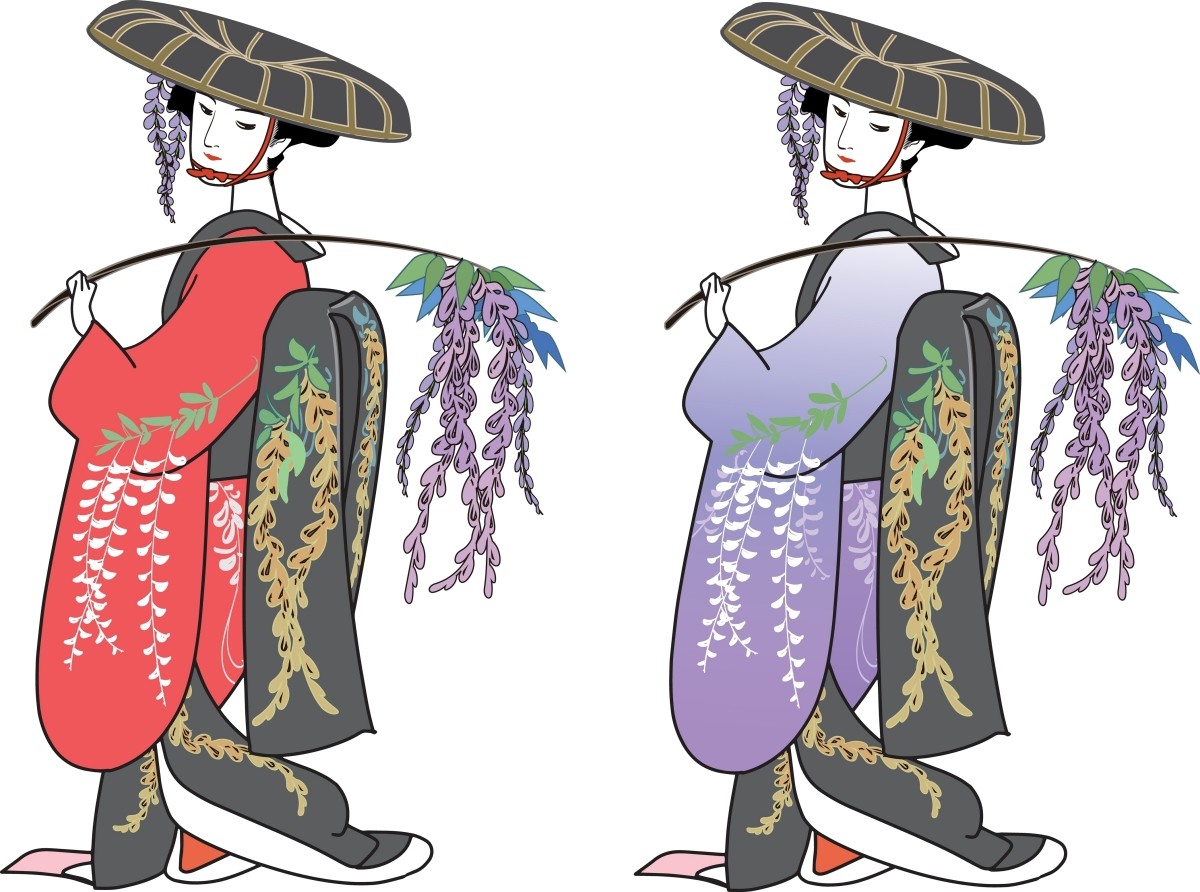

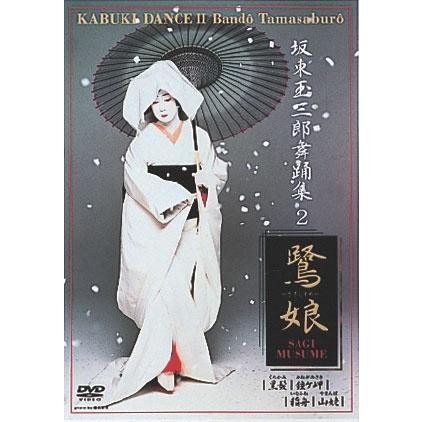

歌舞伎舞踊「鷺娘」は、人間に恋をした白鷺(しらさぎ)の精が苦しみ、ついには地獄の責めを受けるまでを描く幻想的な作品です。雪の降る舞台に白無垢姿の娘が現れ、傘を手にたたずむ姿から始まり、女方が衣裳を次々と変えながら、恋に揺れる女性の心をいくつもの踊り分けで表現します。

作品は江戸時代の1762年に初演され、衣裳を一瞬で変える「引き抜き」や、鳥の姿に戻る「ぶっかえり」など、歌舞伎独特の舞台技法が見どころ。現代では坂東玉三郎の当たり役としても国際的に知られている作品です。

映画では、人間国宝の小野川万菊と喜久雄がこの演目を踊り、その美と緊張に満ちた表現がクライマックスを彩っています。

映画『国宝』をきっかけに、日本の奥深いエンタメの世界へ

映画『国宝』は、歌舞伎という大きな世界の扉をそっと開いてくれる“はじまりの一作”です。役者たちが人生をかけて芸に向き合う姿、舞台に立つ一瞬のために積み重ねる努力、そして観客の胸を揺さぶる圧倒的な美。そのすべてがスクリーンから溢れ出し、私たちを歌舞伎の深い森へと誘います。

もしこの映画があなたの心を少しでも震わせたなら、次の一歩として本物の舞台に触れてみてください。映画で芽生えたときめきが、きっと大きな感動へと育っていくはずです。

Comments