歌舞伎や文楽と並ぶ日本の伝統芸能「能楽」は、静寂と緊張が織りなす能と、人間味あふれる滑稽さで観客を楽しませる狂言が一体となった舞台芸術です。

室町時代に大成され、600年以上の歴史を誇る能楽は、日本の美意識や精神文化を象徴する存在として今日まで受け継がれてきました。

本記事では、能楽の歴史や代表的な演目、シテやワキなどの役柄、そして鑑賞の際に知っておきたいポイント をわかりやすく解説します。初めての方でも安心して能楽鑑賞を楽しめるよう、伝統芸能としての魅力を余すことなくご紹介します。

🎫 歌舞伎観劇チケット-英語字幕ガイド・歌舞伎グッズ付- (Sunrise Tours)

🎫 日本の伝統美と文化の神髄に触れる 本格能楽体験ツアー (Sunrise Tours)

※記事で紹介した商品を購入したり予約をしたりすると、売上の一部がFUN! JAPANに還元されることがあります。

日本の伝統芸能「能楽」とは?歴史、特徴、能と狂言の違いなど

能楽とは、「能」と「狂言」という二つの芸能を合わせた総称であり、日本を代表する伝統芸能のひとつです。その源流は奈良・平安時代に伝来した散楽(さんがく)、そして鎌倉時代に発展した猿楽(さるがく)にさかのぼります。

能と狂言は同じ能舞台で上演され、それぞれが異なる側面を表現しながら、600年以上にわたり日本文化を象徴する芸術として受け継がれてきました。

能とは?

能は、室町時代(1336~1573年)に大成された日本を代表する古典芸能です。現在、上演される演目は約240曲。能面と華やかな装束を用いて、人の悲哀や怒り、情、恋慕といった人間の深い感情を優美な舞と謡(うたい)で表現します。登場人物には神・霊・女性・鬼などの類型があり、それぞれに定められた能面や衣装を用いて演じられるのが特徴です。

狂言とは?

狂言は、室町時代に成立したセリフ主体の喜劇で、庶民の日常生活や民話を題材にした人間味あふれる舞台芸術です。猿楽の滑稽芸を受け継ぎ、舞台では愛嬌あるキャラクターや個性的な登場人物が活躍して大らかな笑いを生み出します。

能の合間に挿入され、物語の背景を説明したり観客の緊張を和らげたりする「間(あい)狂言」の役割も担います。一方で、狂言だけを独立して上演する場合は「本狂言」と呼ばれます。

能楽の歴史 :猿楽から能楽へ

能楽の源流である猿楽は、滑稽芸や物まねなどから発展し、鎌倉時代後期に神事にともなう呪術的芸能「翁猿楽(おきなさるがく)」が誕生しました。その後、南北朝時代(1336~1392年)には猿楽の座(興行団体)で能が演じられるようになり、室町時代に観阿弥・世阿弥父子によって芸術性が大きく高められ、現在の能楽の基盤が築かれました。

一方、猿楽の滑稽芸を受け継いだ狂言も南北朝時代に成立し、以降は能とともに発展。室町時代には武家や公家の保護を受け、江戸時代には幕府の式楽(しきがく)として公式に位置づけられ、将軍家の儀式などでも演じられるようになりました。

能の形式が現在の形に近づいたのも江戸時代で、曲目や演出が整備され体系化された時期です。

昭和時代中期以降は、狂言の芸術性も高く評価され、能のみ、狂言のみの上演も頻繁に行われるようになりました。2008年にはユネスコ「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に登録され、能楽(能と狂言)は日本を代表する伝統芸能として国内外で高く評価されています。

能を確立した観阿弥(かんあみ)と世阿弥(ぜあみ)

観阿弥は室町時代に猿楽の一座を率い、田楽※や当時流行していた芸能の要素を取り入れ、猿楽能を芸術性の高い舞台芸術へと発展させ、能の基礎を築きました。

その能をさらに洗練させたのが、息子の世阿弥です。世阿弥は心理描写に優れた「夢幻能」の様式を完成させ、和歌や連歌の技法を取り入れた文学性豊かな能の台本を数多く創作しました。

さらに、代表的な能楽論『風姿花伝(ふうしかでん)』をはじめとする理論書を著し、能楽の美学と演出論を体系化することで、後世に大きな影響を与えました。

※田楽 :豊作を願う神事。平安時代に芸能として楽しまれるようになった伝統芸能。

能楽の公演を楽しむ前に知っておきたいこと

能の上演時間は一般的に約60~90分、狂言が約15〜30分で、能と狂言を1曲ずつ組み合わせて上演する形式や、能と狂言を交互に上演する形式などがあります。

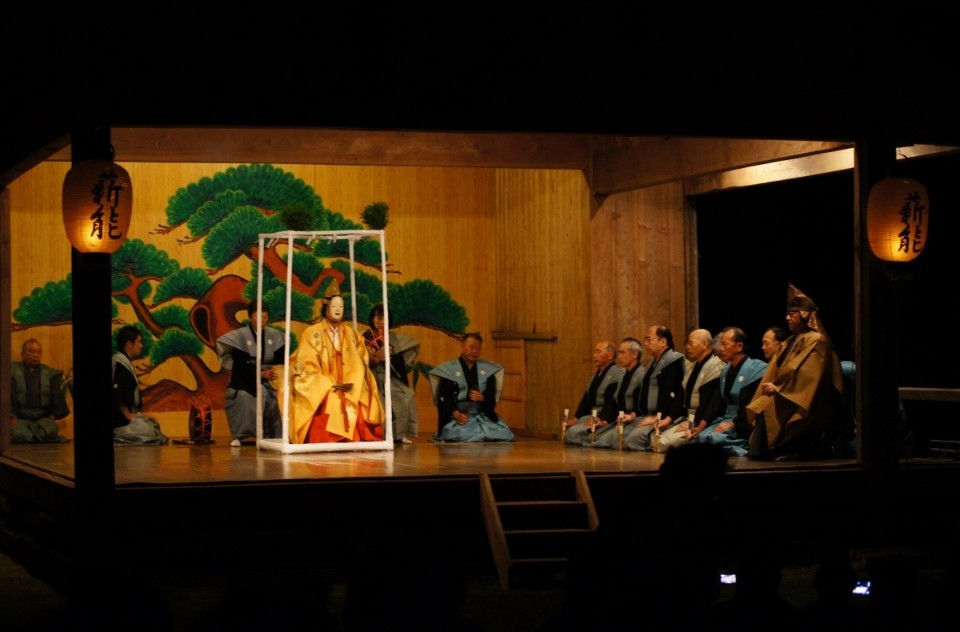

舞台の最大の特徴は、照明や大がかりな舞台装置がなく、松の描かれた鏡板や橋掛かりといった能舞台独自の構造の中で、演技・謡・囃子によって物語世界を表現する点です。 観客は演者の所作や音楽を手がかりに想像力を働かせながら楽しむことができます。

能の役籍の種類

能にはシテ方、ワキ方、狂言方、囃子方の四つの役籍があり、囃子方はさらに笛方・小鼓方・大鼓方・太鼓方に分かれます。これらは厳格な分業制となっており、通常は他の役籍を兼ねることはありません。

また、各役籍には複数の流派が存在し、流派の組み合わせによって共演の組織も決まるのが特徴です。

シテ方

能の主役である「シテ」を演じる役者。主に能面をつけて、生きた人間だけでなく霊や神、鬼など多様な存在を演じます。前場(まえば)と後場(のちば)を通して変化する姿を表現するのも特徴です。

さらに、助演のツレ、謡を担当する地謡(じうたい)、衣装や小道具の管理やシテの代役を担う後見(こうけん)、舞台に置く作り物の制作などもシテ方の役割に含まれます。

ワキ方

シテと応対し、その演技を引き出す役割を担うのが「ワキ方」です。多くは僧侶・神官・武士といった現実に生きる大人の男性役を演じ、原則として面を着けずに演じるのが特徴です。

狂言方

「狂言方」は、狂言を演じる役者です。間狂言では演目に応じて役割が分かれます。語りアイは、シテの退場後にワキとの会話の中で前場と後場をつなぎます。

「アシライアイ」は「場面を支える役」という意味を持ち、ワキを補佐しつつ舞台展開を円滑にする役割。ワキの従者などとして他の役者とセリフを交わしながら物語を進めます。

狂言方は能全体の流れに変化を与え、観客に理解や親しみやすさをもたらす役割も担っています。

囃子方

囃子方は笛方・小鼓方・大鼓(おおつづみ)方・太鼓方に分かれ、能の音楽を担当します。演奏者は舞台後方の囃子座に座って演奏し、曲によっては太鼓が入らない場合もあります。

能の雰囲気や緊張感を作り出す大切な役割を担い、謡とともに舞台の世界観を形作ります。

能の演目の種類:シテの役柄による5つのジャンル「五番立 」

能の上演形式のひとつに、登場する役柄と曲の趣によって5種類に分け、それぞれ1曲ずつ演じる「五番立(ごばんだて)」というものがあります。この形式は江戸時代に確立され、朝から夕方まで能を体系的に上演する際に用いられました。

現在では1日に五番をすべて演じることは稀ですが、能の曲を理解する上で大切な分類法として用いられています。

初番目物・一番目物「脇能物」

神や天皇に仕える臣下などが登場し、神が現れて世の安寧を祝福したり、神社仏閣の由来を語ったりする能。 「脇能(わきのう)」とも呼ばれ、祝いの性格が強いのが特徴です。

二番目物「修羅物」

源平合戦などの戦で亡くなった武将の霊が登場し、修羅道で苦しみ続ける姿を描いた能。 戦乱の記憶を背景に、生と死の無常観を深く表現することから「修羅物(しゅらもの)」と呼ばれます。

三番目物「鬘(かづら)物」

古典文学に登場する女性の霊や花の精、天人などがシテとして登場する演目が多く、優雅な歌や舞を魅せる能。鬘物は華やかさと抒情性に富み、『羽衣(はごろも)』『杜若(かきつばた)』などの名曲が含まれ、能を代表するジャンルです。

四番目物「雑能(ざつのう)」

上記4分類に当てはまらない多彩な作品群。狂女物・鬼女物・現実的な世話物などが含まれ、内容も幅広いのが特徴です。

五番目物「切能(きりのう)物」

鬼や動物の霊、怨霊、妖怪、菩薩など、人間以外がシテとして登場する能。切能(きりのう)物とも呼ばれ、勇壮で迫力ある演目が多く、かつては公演の最後を飾ることが多かったジャンルです。

能の演目の種類:現在能と夢幻能

能には、「五番立」によるジャンル分けとは別に、演出や登場人物の性格によって「現在能」と「夢幻能」に分類する方法もあります。

現在能は、現実世界の人物を中心に構成され、登場人物の大半が生きている人間として描かれる能です。

一方、夢幻能では霊的な存在がシテとなります。典型的な構成は、名所を訪れたワキの前に現れたシテが前場で土地の由来や過去の物語を語り、姿を消した後、後場で本来の霊体の姿となって現れて舞を披露するというものです。

その後、これらの出来事は「夢」であったかのように終結し、無常観や幽玄美を感じさせる構造となっています。これが「夢幻能」という名称の由来でもあります。

狂言の演目の種類 :シテの役柄による分類

狂言に登場する役柄には固有の名前が与えられない場合が多く、室町時代の一般的な庶民や社会階層を反映した人物がシテを務めます。

その代表的なものが、太郎冠者※をシテとする小名狂言(しょうみょうきょうげん)。その他にも、大名がシテとなる大名狂言、聟(むこ)をめぐる物語、鬼や福の神などを題材にしたものなど、多彩なジャンルに分類されます。

狂言は役柄ごとに庶民性や風刺性を描き分けており、能の荘重さと対比される親しみやすさを持っています。

※太郎冠者:太郎は「一番目」、冠者は「若者」の意味で、筆頭の使用人を指す。狂言を代表する人気キャラクターです。

能の代表的な作品

『翁(おきな) 』

『翁』は新年や舞台の幕開けなど祝賀の場で演じられる天下泰平を祈る儀式的な能で、他の能の演目とは異なる特徴をもっています。能の中でも特別に「別格」とされ、能楽師たちからは「能にして能にあらず」とも呼ばれる神聖な曲です。

謡(うたい)※の言葉も呪文のようであり、古来より神事に準じるものとして重んじられてきました。

※謡:セリフを含め、声によって謡われるもの

『高砂 (たかさご)』

平安時代前期、ある神主が高砂の浦(浜)で老夫婦から高砂の浦と住吉の浦の相生(あいおい)の松※の由来を聞きます。老夫婦は自ら松の精であることを明かし、住吉で待つと言い残して舟で去っていきました。やがて住吉を訪れた神主の前に住吉明神が現れ、舞を舞い、長寿と平和を祝福します。

『高砂』は脇能物の中でも特に格式が高く、婚礼や祝典でも謡われる「めでたい曲」として広く親しまれています。

※相生の松 :松が寄り添ってひとつの根から生えているように見える松

『羽衣(はごろも)』

三保の松原で、漁師が天女の羽衣を見つけて持ち帰ろうとします。天女は羽衣を返してほしいと必死に訴えますが、漁師は「舞を見せてくれるなら返そう」と答えます。やがて羽衣をまとった天女は、「羽衣返し」と呼ばれる神秘的で優美な舞を舞い、天から宝を降らせ、天上界へ昇っていきます。

後半の天女の舞は能の名場面のひとつとして知られ、観客に気高さと幽玄の美を感じさせます。

狂言の代表的な作品

『三番三・三番叟(さんばそう) 』

能楽の『翁』の後半部分で狂言師が演じる役。三番叟は祝言の場で演じられることが多く、五穀豊穣や天下泰平を祈る舞として伝わってきました。

その舞のひとつが、太鼓の音に合わせて足拍子を力強く踏みながら舞う「揉ノ段(もみのだん)」。もうひとつが、鈴を手に黒式尉(こくしきじょう)の面をつけ、種まきのような動きを交え、徐々にテンポを上げながら舞う「鈴ノ段(すずのだん)」です。これらはいずれも豊作祈願の意味を持ち、流派によって所作や表記が異なることがあります。

『棒縛(ぼうしばり) 』

留守番中にいつも酒を盗み飲みする太郎冠者と次郎冠者(じろうかじゃ)。そんな2人に酒を飲ませないため、主人は1人を棒に縛り付け、もう1人を後手に縛ります。しかし2人は協力して酒を飲もうと奮闘し、ついには宴会を始めてしまうのです。

縛られたまま舞ったり謡ったりする姿が描かれ、身体表現の妙と滑稽なやりとりが観客の笑いを誘う、狂言の代表的な人気演目です。

能楽が楽しめる場所や施設

能楽は、東京・千駄ヶ谷の「国立能楽堂」をはじめ、日本各地にある能楽堂で鑑賞できます。京都の「京都観世会館」、大阪の「大槻能楽堂(金剛能楽堂)」など伝統ある会場も多く、地域ごとに特色のある舞台に出会えるのも魅力です。

また、野外の能舞台や寺社の境内で行われる「薪能(たきぎのう)」もおすすめ。篝火の灯りに照らされる舞台は、幽玄な世界をいっそう際立たせ、特別な体験となります。

能楽を自宅で楽しむ方法

自宅で能・狂言を楽しむには、公演を収録したDVD/Blu-rayや、劇場の公式配信・アーカイブ動画が最も現実的です。無断アップロードではなく、正規配信を利用することで高画質・高音質を安心して楽しめ、著作権保護にもつながります。

視聴環境を整えるには、部屋の照明を落とし間接光にすることで舞台を思わせる雰囲気が得られます。さらに、スピーカーやヘッドフォンを使って囃子や謡の響きを再現することで、臨場感が高まります。

また、公演前の予習には、能楽堂や流派が公開しているオンライン解説動画、舞台解説付きアーカイブ、音声謡本(うたいぼん)などを活用すると、現地鑑賞が一層深く楽しめるようになります。

Comments