画像提供:住吉大社

日本の神社で年に二度、半年の節目に行われる「大祓(おおはらえ)」という厄払いの儀式をご存知ですか? これは、私たちが日々の生活で知らず知らずのうちに身につけてしまった罪や穢れを祓い清め、心身をリフレッシュするための大切な神事です。特に6月30日頃に行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」では、茅(ちがや)で作られた大きな輪をくぐる「茅の輪くぐり」が特徴的です。この記事では、この「夏越の祓」と、大晦日に行われる「年越の祓(としこしのおおはらえ)」について、それぞれの意味や由来、具体的な儀式の方法、関連する風習などを詳しく解説します。

6月と12月に行われる特別な神事とは?

日本の神社では、半年ごとに「大祓(おおはらえ)」という儀式が行われます。「半年間の罪や穢れを祓い、新たな気持ちで次の半年を迎える」ための神事です。

罪なんて犯さないし、穢れてもいない!と思う人もいるでしょう。でも、広く言えば虫を殺してしまったり、その死骸を見てしまったりということは日常的にありますよね。神道では、いつも清潔を心がけていても、普通に生活していく中でこのような穢れはついてしまうものと考えるのです。

だから穢れを取り去って心身を清め、災いが来ないようにと願うのが、「大祓」という儀式なんです。

6月は「夏越の祓」、12月は「年越の祓」と呼ばれます。6月の夏越の大祓では、「茅の輪くぐり」という儀式が、12月の年越の祓では「人形祓い(ひとがたはらい)」が特徴的ですよ。このあと、それぞれ詳しく解説していきますね。

6月の「夏越の大祓(なごしのおおはらえ)」とは?

まずは、6月の「夏越の大祓」についてみていきましょう。日にちは「6月30日」のことが多いです。半年間の罪や穢れを祓い、無病息災を願う儀式で、「茅の輪くぐり」も行われます。神社の境内や鳥居の下などに設置された大きな茅の輪をくぐり抜けるというもので、これによって厄を落とすことができるとされています。

旧暦の6月(現在の暦では7月)は、暑さが厳しいうえに湿度も高く、食べ物が腐敗しやすい時期で、疫病の流行に悩まされていたようです。こうした人々の不安を取り除き、厳しい夏場を乗り越えるための行事として定着してきたという背景があるようです。

茅の輪くぐりの体験方法

「茅の輪」とは、「茅(ちがや)」や「藁(わら)」などの草で作られた大きな輪です。神社によって茅の輪のサイズは違いますが、大きいものだと直径5メートルほどのものもあります。大人が簡単に歩いてくぐることができるくらいの大きさですね。

この輪の中をくぐり抜けることを茅の輪くぐりといい、神社に設置された茅の輪をくぐることで邪気を祓い、心身ともに清らかになり、疫病などの災厄を逃れるといわれています。

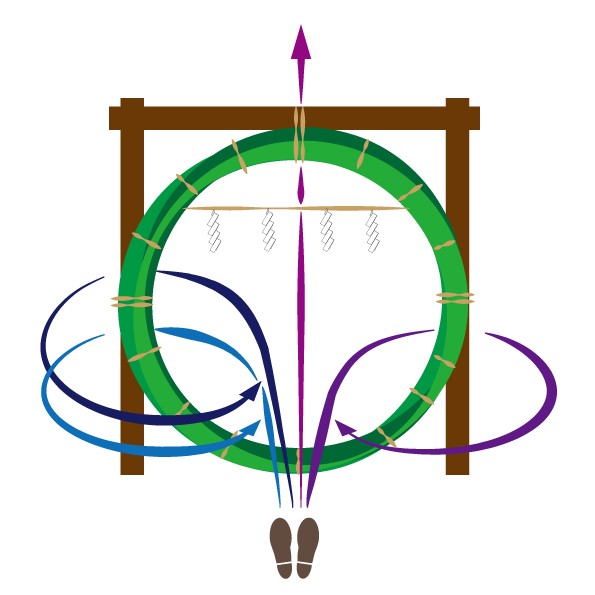

茅の輪のくぐり方は「八の字の形に3回くぐる」という決まりがあります。詳しくは下記のような手順です。

- 左へ回る(八の字を描くように)

- 右へ回る

- もう一度左へ回る

- 最後に正面からくぐり抜けて終了

「人形祓い(ひとがたはらい)」とは?

あわせて行われる厄除けとして、人の形に切り抜いた紙「人形(ひとがた)」に自分の罪や穢れを移し、わが身を清めるという儀式「人形祓い」もあります。自分の名前を書いた人形で身体を撫でて身の穢れを人形に移し、人形を浄火で焼いたり水に流したりするというものです。

日本では、古来「穢れは水に流す」という考え方があるので、罪や災厄を移した人形を川に流すことで心身を清められると考えられているんですね。

「水無月(みなづき)」を食べる風習

夏越の祓の時期に、無病息災を願って「水無月(みなづき)」というお菓子を食べる風習があります。水無月は、白い「ういろう」の上に甘く煮た小豆を乗せ、三角形に切り分けた和菓子です。

かつては宮中などで夏越の祓の時期に、氷を口にして暑気を払うという風習がありました。しかし、この頃の庶民にとって氷は高級品。簡単に手に入れられるようなものではありません。

そこで、氷を模した白い「ういろう」に、厄除けの小豆を乗せた水無月が作られるようになりました。このような背景があって、水無月はこの時期に無病息災を願って食べるお菓子として現在でも親しまれているようです。

12月の「年越の大祓(としこしのおおはらえ)」とは?

大祓の儀式には、12月の「年越の大祓」もあります。日にちは大晦日の「12月31日」。6月の夏越の祓は「半年間の罪や穢れを祓う」ことが目的だったのに対し、年越の大祓は「1年間の罪や穢れを祓い、新年を清らかに迎える」ためとされています。具体的には、「大祓詞(おおはらえのことば)」を唱えて、厄除けをします。

「人形祓い(ひとがたはらい)」を行う

年越の大祓でも、夏越の祓と同じように「人形(ひとがた)祓い」が行われます。紙でできた「人形(ひとがた)」に穢れを移し、浄火で焼いたり水に流したりして心身を清めます。

「除夜の鐘」との関係

ここまでご紹介してきた「大祓」は神社で行われる神道の厄払いの儀式です。ただ、日本人にとって神社と同じくらい身近なお寺でも、仏教にもとづいた厄払いの儀式として、「除夜の鐘」が大晦日の12月31日に行われます。鐘を108回つくことで、1年間の煩悩を取り除き、清らかに新年を迎えることができるとされています。

多くの日本人にとっては、神社(神道)もお寺(仏教)も両方とも同じくらい身近なもので、どちらかを区別して考えるようなことはあまりありません。そのため、日本では「厄払い」としての年越の大祓と除夜の鐘が“共存”しているんです。外国の方からすると、少し不思議かもしれませんね。

年越の大祓が行われる神社:大晦日の儀式と茅の輪くぐりの有無

ではここからは、大祓の儀式が体験できる神社を、東京、京都、大阪でそれぞれ2か所ずつご紹介します。

亀戸浅間神社【東京】

東京都江東区の亀戸浅間神社では、『関東一の大茅の輪くぐり』と題して夏越の大祓が行われます。日付は決まっておらず、例年6月30日に近い土曜日の17:00からとされており、2025年は6月21日(土)です。茅の輪は、その後7月7日の七夕までの夏詣期間、自由にくぐることができます。

年末は12月20日過ぎに茅の輪が設けられ、大晦日31日17:00から大祓の儀式が行われます。神事が終わったら、年明け10日ごろまでくぐることができます。

亀戸浅間神社

- 住所:東京都江東区亀戸9-15-7

- 社務所:9:00~16:00 ※参拝は自由

- https://www.sengen.or.jp/

東京大神宮【東京】

東京都千代田区の東京大神宮では、6月下旬から6月30日まで茅の輪が設置されています。

期間中は自由に茅の輪をくぐってお参りができますが、6月30日の13:00から17:00ごろまでは夏越の大祓が行われるため、くぐることはできませんのでご注意を。また、当日は大変混雑するので、別の日にお参りするのがおすすめです。

また、年越しの大祓は12月31日の18:00から行われます。

東京大神宮

- 住所:東京都千代田区富士見2-4-1

- 社務所:6:00~21:00 ※参拝は自由

- https://www.tokyodaijingu.or.jp/

平安神宮【京都】

京都市左京区にある平安神宮は、平安遷都1100年を記念して創建されました。朱色の美しい社殿や、高さ約24mの大鳥居が印象的な神社です。茅の輪は国の重要文化財である大きな楼門「応天門」に設置されます。6月24日頃~6月30日の約1週間は、茅の輪を自由にくぐることができます。「夏越の大祓式」の神事は6月30日の16:00から行われます。

12月31日の15:00からは大晦日大祓式が行われます。

平安神宮

- 住所:京都府京都市左京区岡崎西天王町97

- 参拝時間:6:00~18:00 ※季節により異なる

- https://www.heianjingu.or.jp

賀茂別雷神社(上賀茂神社)【京都】

京都府京都市北区の賀茂別雷神社(上賀茂神社)では、6月10日頃~6月30日まで茅の輪くぐりができ、例年6月30日の10時から夏越神事、20時から夏越大祓式が執り行われます。この日も神職が神事を執り行ったあと、大祓式まで参拝者も自由にくぐることができます。

年末は12月31日の16:00から大祓式が行われます。大祓式では、人形(ひとがた)を境内を流れる小川に投流します。中臣祓詞を奏上するなどして神事が執り行われます。

賀茂別雷神社(上賀茂神社)【京都】

- 住所:京都府京都市北区上賀茂本山339

- 参拝時間:5:30~17:00※夏越大祓当日は神事終了まで

- https://www.kamigamojinja.jp/

大阪天満宮【大阪】

大阪府大阪市北区の大阪天満宮では、日本三大祭りの一つである「天神祭」(7月24、25日)の一環で茅の輪くぐりも行われます。天神祭の行事のひとつである「天満神社七夕祭」(7月7日)にも、本殿前に大きな茅の輪が設置されます。参拝客は自由に茅の輪をくぐることができます。

年末は12月31日に「大祓」の儀式が行われ、人形(ひとがた)を用いて、罪やけがれを祓い清めるほほか、茅の輪くぐりも実施されます。

大阪天満宮

- 住所:大阪府大阪市北区天神橋2-1-8

- 社務所:9:00~17:00 ※参拝は自由

- https://osakatemmangu.or.jp/

住吉大社【大阪】

大阪府大阪市住吉区の住吉大社では、大阪府無形民俗文化財である「夏越祓神事」が7月31日に執り行われます。華やかな着物を着た女性や子供たち「夏越女・稚児(なごしめ・ちご)」が、列になって茅の輪をくぐる儀式などの神事が終わった後、参詣者も行列に参加して茅の輪をくぐります。茅の輪をくぐるときは、「住吉の夏越(なごし)の祓する人は千年(ちとせ)のよはひのぶといふなり」という和歌を口ずさみましょう。

年末は12月31日の16:00から「師走大祓式」が行われます。神事に参加し、麻と紙を細かく切って混ぜた「切麻(きりぬさ)」を使って自身をお祓いします。

住吉大社

- 住所:大阪府大阪市住吉区住吉2-9-89

- 社務所:9:00~17:00 ※参拝は6:00~17:00(4月~9月)、6:30~17:00(10月~3月)

- https://www.sumiyoshitaisha.net/

日本の伝統行事「大祓」で清々しい新年を

今回は、日本の神社で行われる半年に一度の厄払い儀式「大祓」について、6月の「夏越の祓」と12月の「年越の祓」を中心に解説しました。記事で紹介した神社をはじめ、全国各地の神社で体験することができます。季節の節目に、心身を清める儀式に参加してみてはいかがでしょうか。

参考文献:

『日本大百科全書 15 2版』初版,小学館,1994年,全927ページ

三浦康子 著,かとーゆーこ 絵『子どもに伝えたい春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本』初版,永岡書店,2014年,全144ページ

福田アジオ・菊池健策・山崎祐子・常光徹・福原敏男 著『知っておきたい日本の年中行事事典』初版,吉川弘文館, 2012年,全207ページ

平藤喜久子 著『神社ってどんなところ?』初版,ちくまプリマ―新書,2015年,全202ページ

Comments