日本の秋の風物詩「お月見」をご存知ですか?澄んだ夜空に輝く美しい月を眺め、日本の豊かな自然と文化を感じられる、趣ある日本文化です。

2025年の「中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)」は10月6日(月)、そして、もう一つのお月見「十三夜(じゅうさんや)」は11月2日(日)です。

この記事では、日本の伝統的なお月見の歴史や意味、そしてどのように楽しむのかを詳しくご紹介します。今年の秋は、ぜひ日本の美しいお月見を体験してみましょう!

※記事で紹介した商品を購入したり予約をしたりすると、売上の一部がFUN! JAPANに還元されることがあります。

お月見とは?その歴史と意味

お月見の起源は中華圏の「中秋節」

「お月見」とは、その名の通り、夜空に浮かぶ月を鑑賞する日本の伝統的な行事です。「お月見」という言葉自体は単に「月を鑑賞すること」という意味ですが、「お月見」というと「中秋の名月」の日に行われる行事のことを指すのが一般的です。旧暦8月15日の夜に見える月は「中秋の名月」と呼ばれ、1年で最も美しい月とされています。

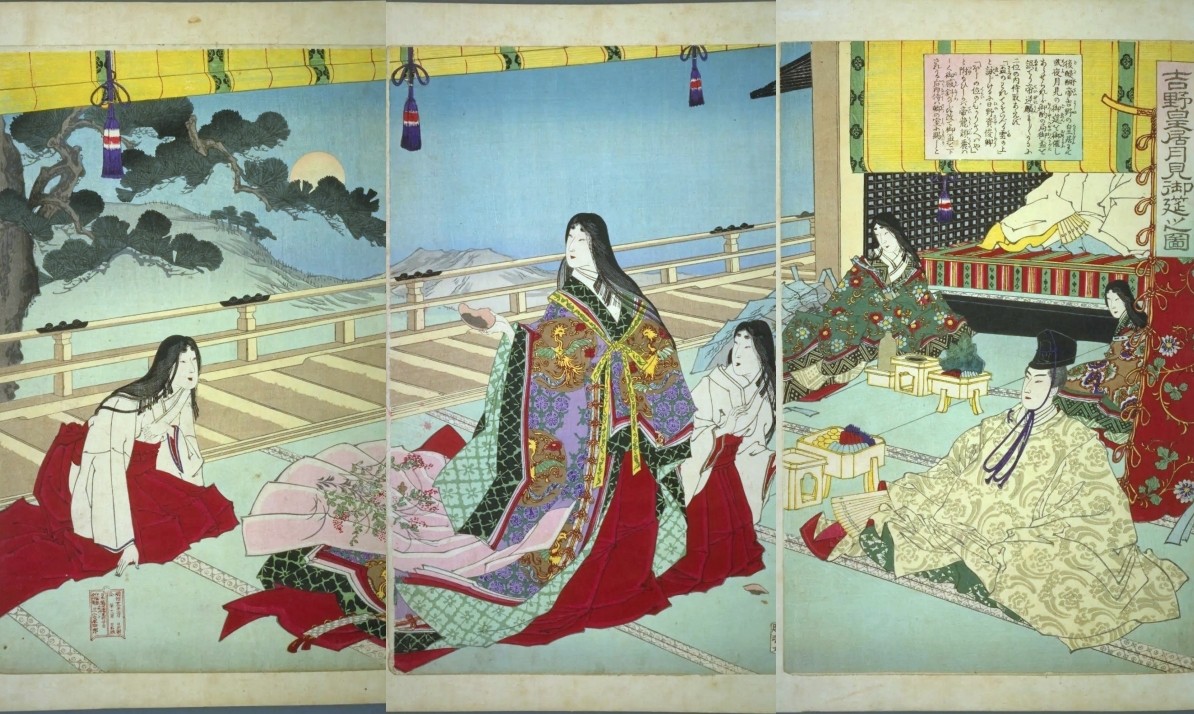

このお月見のルーツは、古代中国から伝わった「中秋節(ちゅうしゅうせつ)」にあります。中華圏やベトナムでは現代も春節に次ぐ祝日であり、家族で団らんを楽しむ大切な日とされています。その「中秋節」が奈良・平安時代に日本へと伝わりました。日本では、まず貴族たちの間で雅な宴を催し、詩歌を詠んだり楽器を奏でたりしながら月を愛でる文化として広まります。その後、江戸時代には庶民の間にも浸透し、五穀豊穣を祈り、収穫に感謝する「十五夜(じゅうごや)」の行事として定着していきました。

日本のお月見は十五夜と十三夜の2回

日本では、実は年に2回お月見の機会があります。一つは先述の旧暦8月15日「十五夜(中秋の名月)」。そしてもう一つが、旧暦9月13日「十三夜(じゅうさんや)」です。十三夜は十五夜の次に美しい月とされ、「後の月(のちのつき)」とも呼ばれます。十五夜と十三夜のどちらか一方しか月見をしないことを「片月見(かたみつき)」といい、縁起が悪いとされる風習もあります。両方の月を楽しむことで、より豊かな実りと福を願う気持ちが表れているのですね。

お月見の日付が毎年変わるのは旧暦だから

お月見の日付は毎年変わります。理由は、明治時代まで日本で使用されていた旧暦が基準となっているからです。現在使われているのが新暦(グレゴリオ暦、太陽暦)なので、暦の日付が一致せず、毎年ズレが生じてしまいます。

「中秋の名月」の日は満月とは限らない

お月見というと満月のイメージがありますが、実は「中秋の名月」は満月の日とは限りません。なぜなら、「中秋の名月」は新月からの日数で決まりますが、満月になるかどうかは月、太陽、地球の位置関係によって決まるからです。月は地球の周りを楕円の軌道で公転しているため、その速度は位置によって変化します。月が速く動く時期には、満月が15日よりも早く観測されることがあり、逆に遅い時期には満月になるまでにより時間がかかります。これが、「中秋の名月」が必ずしも満月とはならない理由です。

お月見の準備:特別な飾りと食べ物

では、「中秋の名月」の日程を確認したら、実際にお月見を楽しむための準備に取り掛かりましょう。次に紹介するお供え物や飾りには、それぞれに意味や願いが込められており、見た目の美しさだけでなく、日本の伝統的な精神性が感じられます。

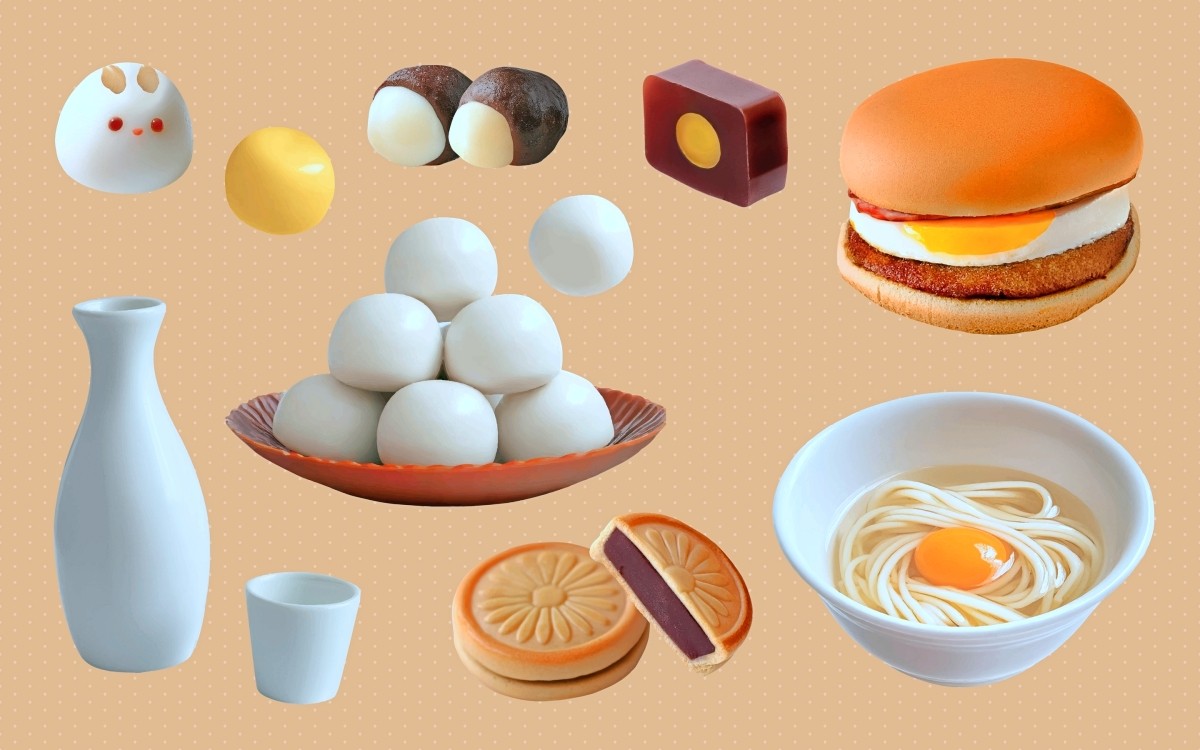

お月見の準備1. 月見団子

まず欠かせないのが「月見団子(つきみだんご)」。これは、その年に収穫された米を粉にして丸め、月に見立てたものです。収穫への感謝と、今後の豊作を祈願する意味が込められています。団子の数は、十五夜には15個、または1年の月の数に合わせて12個供えるなど地域や家庭によってさまざまです。積み方については、高く積み上げることによって収穫への感謝を天に伝えるため、など諸説あります。

また、京都では楕円形の団子をこしあんで巻いた月見団子があったり、団子ではなく里芋を供える地域もあったり、実は地域によってさまざまです。

お月見の準備2. すすき

次に重要なのが「すすき」です。秋の野原に自然に生えているすすきは、その穂が稲穂に似ていることから、稲の代わりとして飾られるようになったといわれています。また、すすきの鋭い切り口は、魔除けの意味があるとされています。さらに、古くからすすきは月の神様の「依り代(よりしろ)」、つまり神様が降りてくる場所として考えられていました。すすきを飾ることで、月の神様をお迎えし、豊かな実りをもたらしてもらうという願いが込められているのです。

お月見の準備3. その他のお供え物(里芋、栗、枝豆、お酒など)

その他のお供え物としては、里芋、栗、枝豆などの旬の野菜や果物、そしてお酒(日本酒)などがあります。これらもまた、その年に収穫されたばかりの作物であり、神様に感謝を捧げる意味があります。里芋は「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ばれる十五夜に特に関係が深く、豊作の象徴とされてきました。

これらのお月見の飾りや食べ物は、視覚的に美しいだけでなく、それぞれの意味や願いが込められています。それらを知ることで、お月見は単なる鑑賞ではなく、自然への畏敬の念や感謝の気持ちを育む、より深い体験となるはずです。

五感で楽しむ!おすすめお月見体験

せっかく日本にいるなら、見て、食べて、体験して、五感でお月見を楽しんでみませんか?おすすめのお月見の楽しみ方を3つご紹介します。

お月見の楽しみ方1. お月見イベント

お月見の時期には、日本各地でさまざまな観月会やイベントが開催されます。

※下記は2025年7月16日時点の情報です。最新情報は公式サイト等でご確認ください。

【京都】大覚寺「観月の夕べ」

平安時代から続く、優雅な船の上から月を眺める伝統行事です。池に映る月も美しく、その幽玄な世界に引き込まれます。

- 開催日時:2025年10月4日(土)~10月6日(月) 17時30分~21時(20時30分受付終了)

- 料金:大人500円、小・中・高生300円(※昼夜入替制。日中の参拝者も別途参拝料が必要)

- 公式サイトはこちら

【東京】東京タワー「お月見外階段ウォーク」

東京のシンボル・東京タワーでは、通常土・日・祝日の9:00~16:00に一般開放し、高さ150mの展望台(メインデッキ)まで歩いて昇ることができる「オープンエア外階段ウォーク」を、中秋の名月に合わせ、特別に夜間開放されます。

- 開催日時:2025年10月6日(月)17:00~21:00(最終入場21:00)※雨天中止

- 料金(通常の展望料金):【メインデッキ】大人1,500円、高校生1,200円、小・中学生900円、4歳~未就学児600円

- 公式サイトはこちら

【静岡】月光天文台「中秋の名月観望会」

各地の天文台では、中秋の名月に合わせた観望会が開かれます。静岡県の月光天文台では、月に関するプラネタリウムを見た後に屋上から月を観察するイベントが毎年開催されており、晴れていれば望遠鏡で月や惑星を見ることもできます。

- 開催日時:2025年10月6日(月)18:30~20:00頃 ※雨天中止

- 料金:【参加費】高校生以上500円、4歳~中学生300円

- 公式サイトはこちら

【東京】ザ・クルーズクラブ東京

海や川の上から、ロマンチックに月を眺めるクルーズも人気です。豪華客船の非日常な空間で、フレンチコースと東京湾の夜景、そしてお月見も楽しめます。

お月見の楽しみ方2. 月見だんご作り

月見団子を自分で作ってみるのもおすすめです。スーパーなどで手に入る「白玉粉」「だんご粉」「上新粉」を使えば、意外と簡単に作ることができます。粉のパッケージにお団子の作り方が書かれているものがほとんどです。作ったお団子を供え、自分たちで食べるのは楽しいですよ。

簡単お月見団子レシピ

材料:白玉粉200g、水(ぬるま湯)150ml

- ボウルに白玉粉を入れたら、水を少しずつ加え、耳たぶくらいの固さになるまでこねる。

- 小さく丸めて平らな団子状にする。

- 鍋にたっぷり湯を沸かし、沸騰したお湯にお団子を入れる。

- お団子が浮き上がってきたらさらに2~3分茹で、冷水にとる。

食べる時は、きな粉やあんこを添えてどうぞ。家族や友人と一緒に作れば、さらに楽しい思い出になります。

お月見の楽しみ方3. お月見スイーツ・グルメ

お月見の時期には、さまざまな「月見」をテーマにしたスイーツやグルメが期間限定で登場します。

有名和菓子店のお月見団子や練り切り

職人技が光る美しい和菓子は、目と舌を楽しませてくれます。

ファストフードやコンビニエンスストアの月見限定メニュー

ハンバーガーショップの「月見バーガー」や、コンビニの月見団子、月見まんじゅうなど、ユニークな商品が毎年登場します。日本では卵の黄身や、黄色い栗の実など黄色やオレンジ色の丸い食べ物を月に見立てることが多いのも特徴です。

日本の奥深い「お月見」文化を楽しもう

この秋は、ぜひ日本の伝統的なお月見を体験し、澄んだ空気の中で輝く月を眺めながら、静かで豊かな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。月見団子を味わい、ススキを飾り、日本の秋の風情を五感で感じてみてください。

参考文献:

- 田中宣一・宮田登 編『三省堂年中行事事典 改訂版』初版,三省堂,2012,全458ページ

- 新谷尚紀 監修『和のしきたり 日本の暦と年中行事』初版,日本文芸社,2007,全238ページ

- 三浦康子 監修『季節を感じて日々を楽しむ くらし歳時記』初版,成美堂出版,2024,全191ページ

- 仙台市天文台,天文情報,「2024/10/15 後(のち)の月」,公開日2024/10/15,参照日2025/7/16

- JA福岡中央会,アキバ博士の食農教室「お月見団子はどうして?」,公開日2022/3/30,参照日2025/7/16

- 名古屋市科学館,科学Q&A「Q.中秋の名月が、満月ではないのはなぜですか?」,公開日不明,参照日2025/7/16

Comments