2026年(来年)の干支は「午(うま)」です。干支は単なる暦の概念にとどまらず、性格を診断する占いに用いられたり、新年の縁起物として飾られたりと、日本文化に深く根付いています。本記事では、そんな日本の干支の基礎知識や文化的な意味、そして2025年・2026年の干支について詳しく解説。この記事を読めば、干支の順番や意味をしっかり理解し、来年をより楽しく迎えられるでしょう。

日本の「干支」の基礎知識と意味

古くから日本人の暮らしに根付いてきた干支。まずは、その基本と十二支の動物たちについて見ていきましょう。

知っておきたい!日本の干支と十二支の動物たち

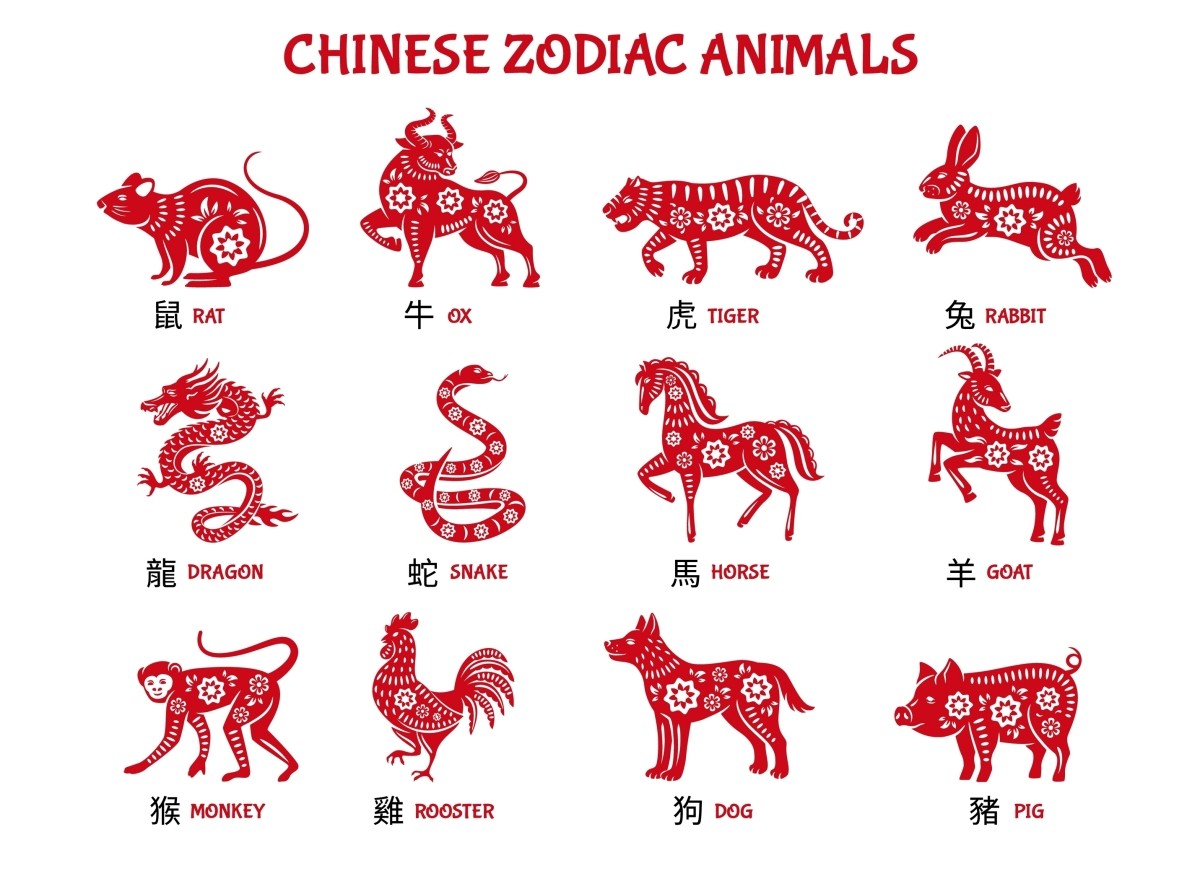

「干支」とは、本来「十干(じっかん)」と「十二支(じゅうにし)」を組み合わせた、60年でひと回りする暦の仕組みのことです。十干は、甲・乙・丙・丁など10の要素から成り、天の流れを表すとされます。一方、十二支は、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12種類の動物を使って年を表すものです。

【十二支の動物】

- 子(ね)

- 丑(うし)

- 寅(とら)

- 卯(う)

- 辰(たつ)

- 巳(み)

- 午(うま)

- 未(ひつじ)

- 申(さる)

- 酉(とり)

- 戌(いぬ)

- 亥(い)

現代では、この十二支のみを「干支」と呼ぶことが一般的。それぞれの動物には象徴的な意味があり、性格や運勢を占う目安としても親しまれています。

干支の順番が決まった理由

干支の順番は、とある昔話に由来しています。

ある時、神様が『元日の朝、私のところへ挨拶に来た者から順番に、一年を交代で守る役目を与えよう』と告げ、動物たちが競走しました。賢い子(ねずみ)が丑の背中に乗り、ゴール直前で飛び降りて一番に到着。その後、丑・寅・卯…と続き、最後に亥(いのしし)が駆け込んで十二番目に決まりました。

この物語が干支の順番の由来であり、それぞれの動物の性格イメージにも影響を与えているのです。

日本とアジア諸国で異なる干支の動物

日本では最後の干支を亥(いのしし)としていますが、中国や韓国、タイなどの国々ではブタが一般的。また、未(ひつじ)の代わりにヤギが使われる地域もあります。

同じ干支でも国によって動物が異なるのは、地域の文化や風習の違いによるもの。これらの違いからも、アジア各国に共通する干支文化の面白さと多様性が感じられるでしょう。

年ごとの干支を確認!【2025年・2026年版】

ここでは、2025年と2026年の干支を中心に、今後12年間の一覧をまとめて紹介します。

2026年の干支

2026年の干支は丙午(ひのえうま)、動物は午(うま)です。昔から「丙午の年」は強運でエネルギッシュな印象を持つと言われ、ポジティブな行動が運を引き寄せるとされています。来年の干支を意識して、新しい一歩を踏み出してみてもいいかもしれません。

2025年の干支

2025年の干支は乙巳(きのとみ)で、動物は巳(へび)です。知恵と変化を象徴する干支で、静かな中に強い意思を秘めた年といわれています。2025年は、冷静な判断力と柔軟性が求められる時期。学びや変革をテーマにした取り組みが成功しやすい年と言えるでしょう。

2025年~2037年の干支一覧

| 西暦 | 干支 | 動物 |

| 2025 | 乙巳(きのとみ) | へび |

| 2026 | 丙午(ひのえうま) | うま |

| 2027 | 丁未(ひのとひつじ) | ひつじ |

| 2028 | 戊申(つちのえさる) | さる |

| 2029 | 己酉(つちのととり) | とり |

| 2030 | 庚戌(かのえいぬ) | いぬ |

| 2031 | 辛亥(かのとい) | いのしし |

| 2032 | 壬子(みずのえね) | ねずみ |

| 2033 | 癸丑(みずのとうし) | うし |

| 2034 | 甲寅(きのえとら) | とら |

| 2035 | 乙卯(きのとう) | うさぎ |

| 2036 | 丙辰(ひのえたつ) | たつ |

| 2037 | 丁巳(ひのとみ) | へび |

日本の文化と生活における干支の役割

干支は日本の新年行事や人生の節目に欠かせない文化的シンボルです。ここからは、日本の文化と生活における干支の役割を見てみましょう。

新年の習慣と干支

日本のお正月には、干支をモチーフにした年賀状や飾り物が欠かせません。特に年賀状では、来年の干支の動物が描かれたイラストを送るのが一般的です。また、干支の置物(土鈴や木彫りなど)は縁起物として飾られます。干支を通じて新年を祝う風習は、家族や地域の絆を深める日本らしい文化といえるでしょう。

例えば、日本で300年前に創業し、工芸をベースとした生活雑貨を販売する「中川政七商店(なかがわまさしちしょうてん)」では、毎年、翌年の干支をモチーフにしたさまざまな雑貨が発売されます。

👉「中川政七商店」の店舗で使えるお得な免税クーポンはこをクリック

生まれ年と干支

干支は生まれ年の象徴でもあり、生まれた干支がその人の性格や運勢に影響すると信じられてきました。なかでも、自分の干支の年を迎える「年男・年女」は特別な年とされ、厄除けや再出発の意味が込められています。また、60歳の「還暦」も干支が一巡して生まれ年に戻る節目で、長寿と再生を祝う伝統的な行事です。

干支にまつわる豆知識と干支の漢字の読み方

干支の基本的な部分を理解したところで、ここからは干支をもっと楽しむための知識を紹介します。

干支の漢字の読み方

| 漢字 | 音読み | 訓読み |

| 子 | シ | ね |

| 丑 | チュウ | うし |

| 寅 | イン | とら |

| 卯 | ボウ / モウ | う |

| 辰 | シン | たつ |

| 巳 | シ | み |

| 午 | ゴ | うま |

| 未 | ビ | ひつじ |

| 申 | シン | さる |

| 酉 | ユウ | とり |

| 戌 | ジュツ | いぬ |

| 亥 | ガイ / カイ | い |

日本語では、干支には音読みと訓読みの2つの読み方があります。たとえば「子」は音読みで「シ」、訓読みでは「ね」。同様に「丑=チュウ/うし」「寅=イン/とら」といった具合です。

漢字としての干支は暦や歴史文書で用いられ、動物名としての訓読みは日常生活で親しまれています。読み方を覚えることで、干支の由来や文化的背景がより深く理解できるでしょう。

日本の文化における動物のイメージ

| 動物 | 象徴される縁起・意味 |

| 子(ねずみ) | 子孫繁栄、財運、行動力 |

| 丑(うし) | 勤勉、豊穣、忍耐と発展、着実な歩み |

| 寅(とら) | 金運招来、強い生命力、厄除け・魔除け |

| 卯(うさぎ) | 飛躍・向上、安全、家内安泰 |

| 辰(たつ) | 権力、成功、上昇志向、出世 |

| 巳(へび) | 金運・財運、知恵、生命力 |

| 午(うま) | 健康、躍進、事業の発展、豊作 |

| 未(ひつじ) | 家族円満、安泰、平和、人脈の広がり |

| 申(さる) | 知恵、勝運、災厄が去る |

| 酉(とり) | 商売繁盛、時の始まり |

| 戌(いぬ) | 安産、努力、人との繋がり |

| 亥(いのしし) | 無病息災、進歩、勇気と信念 |

ねずみは「子孫繁栄」、うしは「勤勉・豊穣」など、干支の動物には、それぞれ象徴的な意味があります。これらの動物たちは、性格や運気の象徴として干支占いにも活かされているのです。

十二支は時刻や方角も表す

十二支は、単に年を表すだけでなく、古くは時刻や方角を示す役割も担っていました。

| 十二支 | 方角 | 現代の時刻 |

| 子(ね) | 真北 | 23時〜1時 |

| 丑(うし) | 北北東 | 1時〜3時 |

| 寅(とら) | 北東 | 3時〜5時 |

| 卯(う) | 真東 | 5時〜7時 |

| 辰(たつ) | 東南東 | 7時〜9時 |

| 巳(み) | 南東 | 9時〜11時 |

| 午(うま) | 真南 | 11時〜13時 |

| 未(ひつじ) | 南南西 | 13時〜15時 |

| 申(さる) | 南西 | 15時〜17時 |

| 酉(とり) | 真西 | 17時〜19時 |

| 戌(いぬ) | 西北西 | 19時〜21時 |

| 亥(い) | 北西 | 21時〜23時 |

十二支は、円を12等分した方角を表します。真北を「子(ね)」、真南を「午(うま)」とし、時計回りに配置されています。この「子(北)」と「午(南)」を結ぶ線が、現代の地理学で用いられる「子午線(しごせん)」の語源となっています。

また、江戸時代など昔の日本では、一日を十二支で区切り、約2時間ごとに時間を表していました。この時刻の呼び方は、現代の言葉にも残っています。例えば、正午(しょうご)は 「午の刻」の真ん中、すなわち昼の12時のこと。「午」(正午)より前を「午前」、「午」より後を「午後」と呼びます。

このように、干支は私たちの年の象徴であるだけでなく、時刻や方角といった空間的な概念にも深く関わっており、日本の文化や言葉に今も息づいているのです。

干支は日本の文化の象徴

干支は、単なる暦を超えた「文化の象徴」です。新年のあいさつや年賀状、還暦祝いなど、人生の節目に欠かせない存在として日本人の暮らしに息づいています。自分の干支を調べて、日本の友人と話題にしたり、干支にまつわるグッズを探してみるのも楽しいでしょう。干支を通して、古来から続く日本文化の奥深さを感じてみてください。

Comments