アニメ『鬼滅の刃』の爆発的ヒットにより、主人公・竈門炭治郎 の市松模様や妹・禰豆子の麻の葉模様など、日本の伝統模様(和柄)に世界中から注目が集まっています。これらの柄は単なるデザインではなく、古くから人々の願いや知恵が込められた縁起物であることはご存じでしょうか?

この記事では、鬼滅の刃のキャラクターを彩る模様をはじめ、長寿や繁栄を願う青海波、七宝、唐草といった代表的な吉祥文様の歴史と深い意味を分かりやすく解説します。

※記事で紹介した商品を購入したり予約をしたりすると、売上の一部がFUN! JAPANに還元されることがあります。

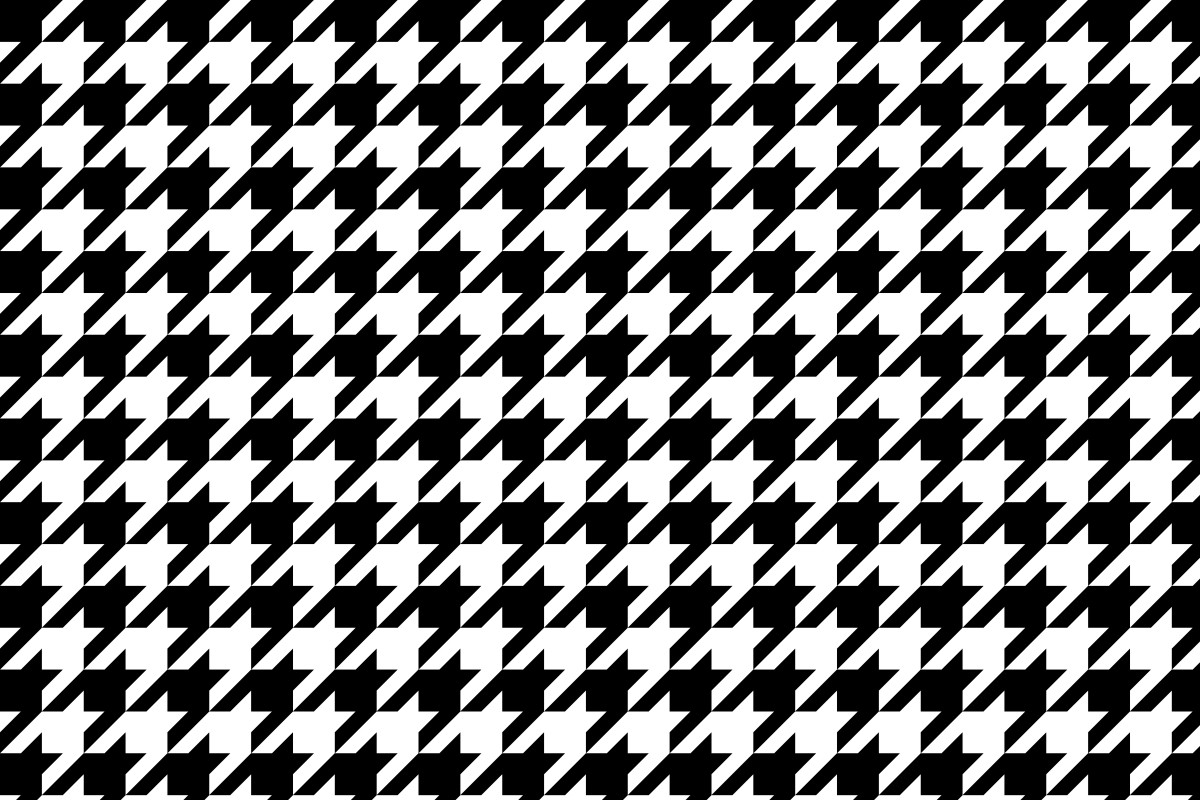

不滅の縁起柄!「市松文様(いちまつもんよう)」

特徴

市松模様は、正方形を縦横に規則正しく交互に配列した模様です。色は白黒のモノクロや、緑×黒、赤×白など様々な配色が可能。着物や帯、陶器、家紋、工芸品、建築意匠など幅広く用いられ、代表的な日本の伝統文様のひとつです。

歴史と意味

市松模様という名称は、江戸時代の歌舞伎役者、佐野川一松が舞台衣装にこの模様を用いたことから広まったとされています。それ以前は「石畳文(いしだたみもん)」と呼ばれていました。

途切れなく続く四角形が「永遠の繁栄」、「子孫繁栄」、「事業の発展」を象徴する縁起の良い柄。

規則性と安定感から「永続」「秩序」といった意味合いもあります。

近年では、第32回オリンピック競技大会(2020/東京)のエンブレムにも使用されました。

関連するアニメのキャラクター:『鬼滅の刃』竈門 炭治郎(かまどたんじろう)

『鬼滅の刃』の主人公である、竈門炭治郎の羽織は「黒と緑の市松模様」でデザインされています。作品の大ヒットとともに「市松模様=炭治郎」というイメージが強く浸透しました。

子どもの成長を願う「麻の葉模様(あさのはもよう)」

特徴

麻の葉模様は、六角形をベースにした幾何学文様です。正六角形を基礎として放射状に線を引いた模様で、麻の葉の形に見えることから名付けられました。

歴史と意味

麻の葉模様の歴史は古く、奈良、平安時代の仏像や建築物の装飾にも見られます。鎌倉から江戸時代にかけて庶民にも広がり、特に江戸時代の小紋柄として人気でした。

麻は成長が早く、真っ直ぐ丈夫に育つ植物です。このことから、麻の葉模様は特に赤ちゃんの産着に使われる縁起の良い柄として親しまれてきました。

関連するアニメのキャラクター:『鬼滅の刃』竈門 禰豆子(かまどねずこ)

鬼滅の刃の竈門禰豆子の着物の柄は、ピンクの麻の葉模様です。物語では、禰豆子の健気さや成長する姿が描かれており、麻の葉模様の持つ意味合いとぴったりですね。

再生と厄除けの力「鱗文様(うろこもんよう)」

特徴

鱗文様は、正三角形を上下左右に連続して並べた模様です。魚や蛇の鱗のように見えることから、鱗文様と呼ばれています。

歴史と意味

鱗文様は平安時代から存在し、神社の装飾や能装束に使われてきました。鱗は蛇や龍を連想させ、蛇や龍は「脱皮」を繰り返すことから「再生・厄除け」の象徴。そのため、鱗文様は魔除けや厄除けの意味が込められているとされています。

関連するアニメのキャラクター:『鬼滅の刃』我妻 善逸(あがつまぜんいつ)

鬼滅の刃の我妻善逸の羽織の柄は鱗文様です。普段は気弱で臆病な善逸が、いざという時には覚醒して仲間を守る頼もしさを秘めていることから、彼の「守り」の柄としてぴったりといえそうです。

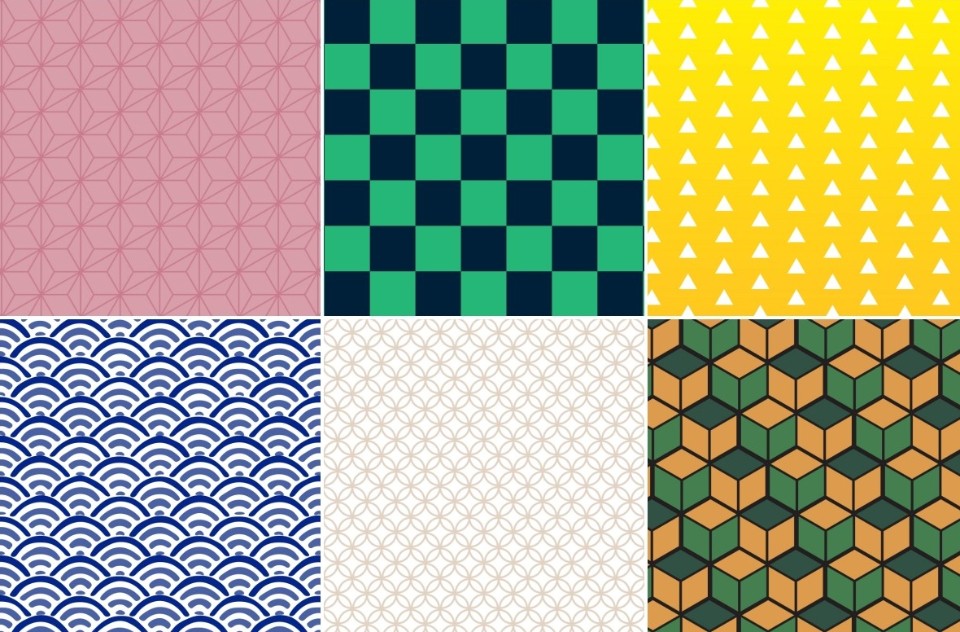

長寿と吉祥のシンボル「亀甲文様(きっこうもんよう)」

特徴

六角形を敷き詰めた文様で、亀の甲羅に似ていることから亀甲文様と呼ばれています。六角形自体が強い安定感を持ち、蜂の巣や甲羅のような自然界の形に近いことから名付けられました。

歴史と意味

中国から伝来し、奈良時代の正倉院宝物や寺院建築に使われています。平安時代には貴族の衣装や家紋に用いられました。江戸時代には小紋や襖、陶磁器などに使われ、庶民にも浸透。

亀は長寿の象徴であることから、亀甲文様は不老長寿・繁栄・安定を願う文様とされています。

関連するアニメのキャラクター:『鬼滅の刃』冨岡 義勇(とみおかぎゆう)

鬼滅の刃の冨岡義勇の羽織は、緑色をベースとした亀甲文様と、赤錆色の無地の生地を組み合わせた「片身替わり」のデザインです。左右で異なる色と柄の組み合わせは、キャラクターを取り巻く状況の複雑さを示唆しているのかもしれません。また、亡くなった兄弟子・錆兎(さびと)と、姉・蔦子(つたこ)の羽織を合わせていることから、故人への思いや苦悩が表現されているとも考えられます。

情熱と生命力「火焔文様(かえんもんよう)」

特徴

火焔文様は炎のゆらめきを連続させた文様です。曲線や鋭角を交えて、燃え上がる炎を表現。他の幾何学文様に比べ、より有機的で動きがあります。

歴史と意味

奈良、平安時代の仏教美術に盛んに使われた文様です。特に仏像の背後にある「火焔光背(かえんこうはい)」 に用いられています。

火は悪を焼き払い、仏法を護るとされ、浄化や再生、力強さの象徴です。

関連するアニメのキャラクター:『鬼滅の刃』煉獄 杏寿郎(れんごくきょうじゅろう)

鬼滅の刃の煉獄杏寿郎の羽織の裾には、燃え盛る火焔文様のデザインが。煉獄杏寿郎の炎の呼吸や人物像が表現されています。

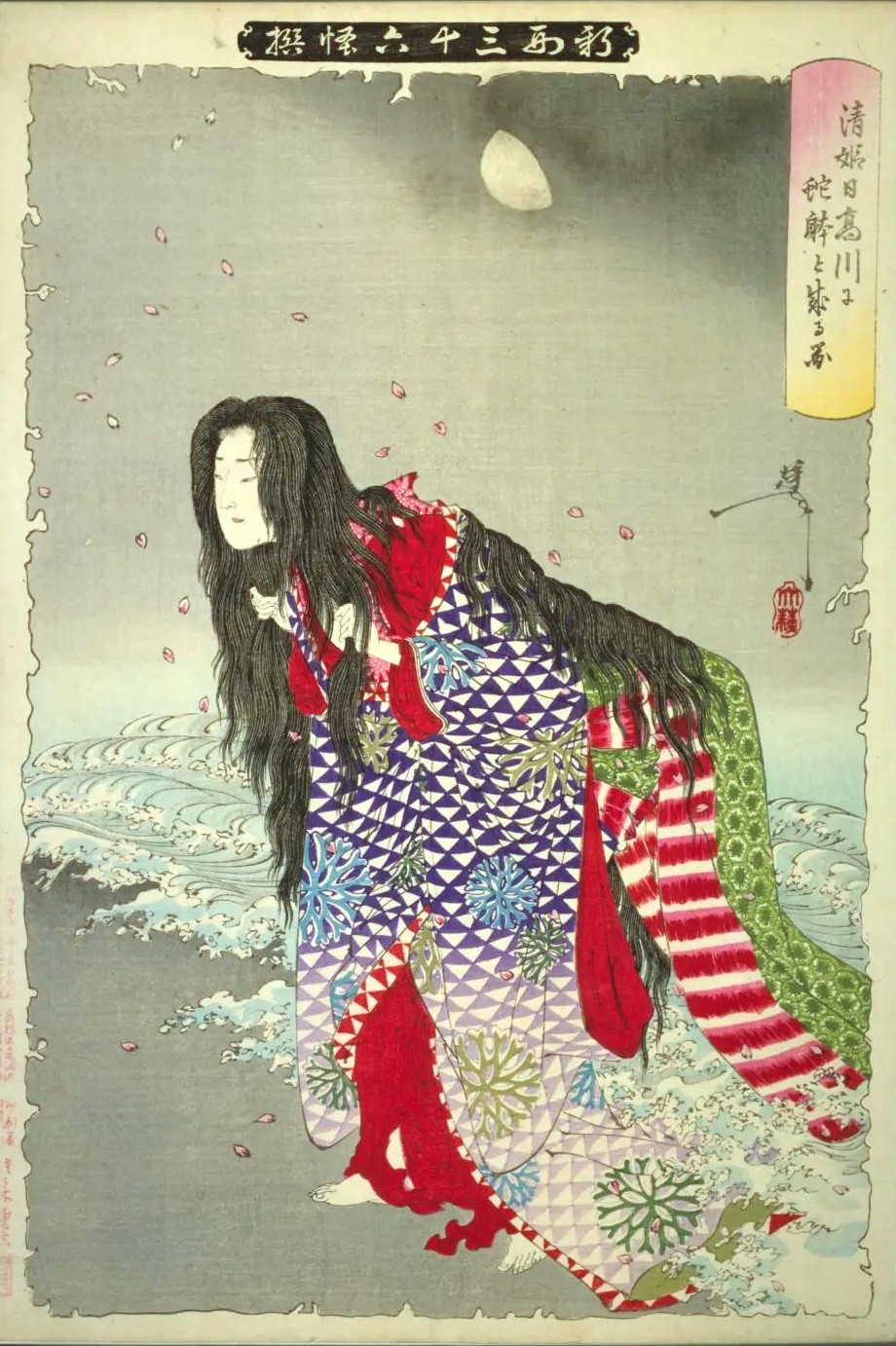

未来永劫の幸せを願う「青海波(せいがいは)」

特徴

青海波は、同心円の半円を横に波打つように連ねた幾何学文様です。規則的なアーチが重なり合って波模様をつくっています。

配色は藍×白が典型ですが、金箔や蒔絵、友禅などでも広く用いられる模様です。

歴史と意味

青海波は、中国から西アジアで生まれた波模様が起源とされています。シルクロード経由で日本に伝わり、平安時代以降に衣服や器物などに使われることで発展して今の青海波の形になったようです。

果てなく続く穏やかな波に由来し、未来永劫の幸せや子孫繁栄、航海安全の象徴とされています。

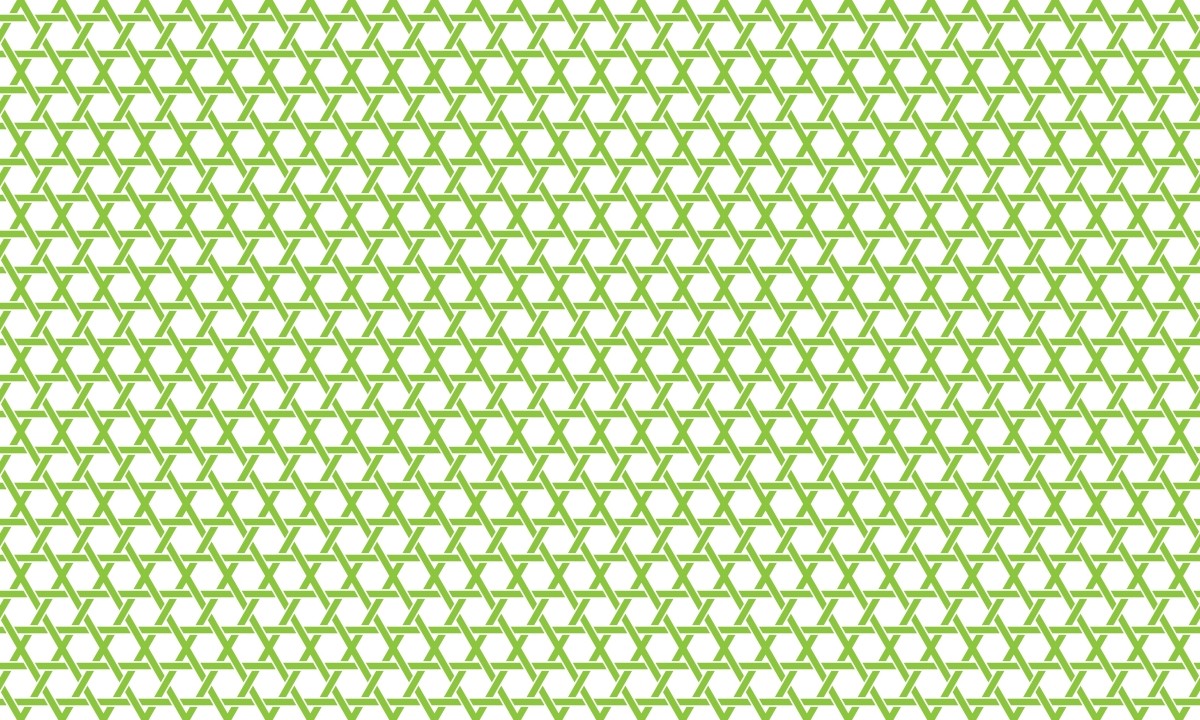

円満と調和の象徴「七宝文様(しっぽうもんよう)」

特徴

七宝文様は、同じ大きさの円を縦横に4分の1ずつずらして重ねた網状の模様。七宝文様をアレンジしたものの中に、花七宝や輪違い七宝、七宝に花菱などがあります。

歴史と意味

七宝文様は室町から江戸時代にかけて、着物や漆工芸などにおいて余白を埋める模様として広く使われるようになりました。

仏教では、仏典に説かれる7種の宝玉である金、銀、瑠璃(るり)、玻璃(はり)、硨磲(しゃこ)、珊瑚(さんご)、瑪瑙(めのう)などを七宝としています。これらは仏教の理想的な世界である極楽浄土の荘厳さを表すためや、富や繁栄の象徴として用いられ、七宝模様も縁起の良い文様として広まりました。

生命力や子孫繁栄を願う「唐草模様(からくさもよう)」

特徴

唐草模様は、つる草がS字やC字に曲がりながら伸びて、葉や花を絡めていく模様です。

代表的な例は「緑色の地に白い唐草模様」の風呂敷柄。唐草模様は、模様がつながって広がるので、面全体を埋めるのに適しています。

歴史と意味

紀元前のギリシャで生まれた植物模様が、中国を経由して日本に伝わりました。奈良から平安時代には建築や調度品に使われ、江戸時代には風呂敷の定番柄に。

つる草が四方八方に伸び続けることから、長寿や繁栄、家運の隆盛や旅の無事を表す縁起のよい模様とされています。

唐草模様は日本のアニメ・マンガなどで「泥棒が背負っている風呂敷の柄」としても定着していますが、これは昭和時代にどの家庭のタンスにも唐草模様の風呂敷があったことから、泥棒が持ち運んでいても怪しまれないということでよく使われたと考えられているようです

結婚や卒業、新しい門出に縁起が良い「矢絣(やがすり)」

特徴

矢絣は、矢羽の形を縦に繰り返した模様です。えんじ色と生成り、藍と白などの配色が定番で、袴と合わせた明治時代から昭和初期(19世紀末~20世紀初頭頃) の女学生のスタイルが代表的です。

歴史と意味

江戸後期から明治にかけて流行し、大正時代には女学生の袴や卒業式の装いの代表的な柄になりました。矢は放つと戻らないことから、「意志の強さ」「一途さ」「縁が戻らない(嫁入りの縁起)」「目標達成」といった意味が込められています。

日本の国花「桜模様」

特徴

五弁の花、花びらを散らしたもの、枝垂れ桜など、桜を題材にした意匠の総称です。季節感が強い模様で、淡い紅色、薄桜色、白練などの地色がよく使われ、金銀の引箔や刺繍によっても美しく映えます。

歴史と意味

日本の国花である桜。奈良から平安時代にかけて桜の花見文化が盛んになり、王朝文学や装束の意匠に広がりました。江戸時代には小紋や蒔絵、根付にも盛んに取り入れられるように。桜は「美」「栄華」「はかなさ」「新しい門出」「魔除け(春の清め)」を象徴することから、祝いの装いから卒業・入学シーズンまで、定番の意匠となっています。

夫婦円満と勝利の験担ぎ「千鳥格子(ちどりごうし)」

特徴

黒と白など二色の「欠けた四角形」が斜めにかみ合う格子模様です。その連なった形が、小さな水鳥である千鳥の群れに見えることから、この名前がつきました。

スーツやコート、マントなどのウールの綾織生地によく用いられます。

歴史と意味

スコットランドで生まれたツイード模様が、明治以降の洋装化にともなって日本に広まりました。学生服や婦人服の定番柄となったのは昭和期。

日本語の「千鳥」は、「千取り(たくさん勝ち取る)」とも読めるため、験担ぎの意味を込めて使われることもあります。

魔除けや厄除けの意味を持つ「籠目模様(かごめもよう)」

特徴

竹籠の編み目に由来し、正三角形が交差して六芒星(籠目星)や六角形の格子を形づくる文様。

直線的でシャープな印象で、麻の葉模様と同じく「正三角形の格子」を基盤にしています。

歴史と意味

古くは籠の編み目から生まれ、社寺の格子や家紋、護符などに用いられてきました。

中央に現れる六芒星は「目」に見立てられ、魔除けや結界、邪視を避ける象徴として戸口や神具に描かれています。

日本の伝統模様は、思いや願いを伝える文化のメッセージ

日本の伝統模様(和柄)は、単なる美しいデザインではありません。それらは、遥か昔から人々の間に受け継がれてきた「長寿であってほしい」「幸せでいたい」「厄を避けたい」といった切実な願いや知恵が込められた、日本文化そのもののメッセージです。

『鬼滅の刃』をきっかけに再注目された市松模様や麻の葉模様も、その深い意味を知ることで、作品をより立体的に楽しめます。

もしあなたが日本に暮らしている、あるいはこれから日本へ旅をするなら、ぜひ身の回りのアイテムに注目してみてください。着物、風呂敷、陶器、そして建築の細部に至るまで、無数の伝統模様に気付くはず。

あなたの気に入った柄が持つ意味を知れば、それは単なるお土産ではなく、「永遠の繁栄」や「健やかな成長」といった願いを込めたお守りとなるでしょう。

次にあなたが選ぶ日本のアイテムには、どんな願いが込められているでしょうか?

参考文献:

nippon.com「日本の伝統文様」(2023.11.18公開,2025.05.23 更新)

Government Public Relations Online「日本の文様の歴史と特徴」(2022.12公開,参照日2025/10/10)

Comments