日本の伝統的な人形やこけしは、職人の技と美意識が詰まった工芸品です。素朴で温かみのあるものから、豪華絢爛な雛人形・五月人形まで、地域ごとに個性豊かな造形美が生まれてきました。

古くは災厄を祓う「ひとがた」や、健康・幸運を願う守りとしての役割も担ってきた日本人形。現代ではインテリアや贈り物としても人気を集めています。

この記事では、日本の人形の歴史や種類、代表的な伝統工芸品、そしてこけしの魅力を詳しく紹介。フォトジェニックで美しい日本の人形文化を通して、伝統と祈りが息づく世界を一緒にのぞいてみましょう。

🎎人気の「ひな人形」ランキングをチェック!(Yahoo! ショッピング)

※記事で紹介した商品を購入したり予約をしたりすると、売上の一部がFUN! JAPANに還元されることがあります。

日本の人形とは?文化と芸術が融合した伝統工芸品

日本の人形は、単なる玩具にとどまらず、美術品や工芸品として、あるいは願いや祈りを託す対象として古くから親しまれてきました。

そのため、素材や製法も多岐にわたり、紙や土、木、布などで作られる素朴な人形から、絵画・彫刻・織物・染色など日本の伝統技術を集約した芸術性の高い人形まで存在します。

また、各地で受け継がれてきた郷土人形は、誕生当時の地域の風俗や信仰、生活様式を反映しており、日本の文化史を知るうえでも貴重な文化財です。

日本の人形の歴史。雛人形、五月人形の発祥とは?

日本の人形の起源のひとつは、病気や災厄を木や紙などで作られた「形代(かたしろ)」や「人形(ひとがた)」に移して祓う厄除け・お祓いの風習にあります。奈良時代の木製人形(木製品形)が7世紀後半の遺跡から出土しており、すでにこの風習が存在していたことがわかります。

そして、玩具としての人形は「ひいな遊び」として発展しました。11世紀初頭、紫式部の『源氏物語』にもその記述が見られます。16世紀末には、「形代(ひとがた)」による厄払いと「ひいな遊び」が融合した宮中行事が行われ、やがてその行事が武家階級にも広がりました。17世紀には一般庶民の間でも「ひな祭り」として定着し、雛人形も男女一対の素朴な内裏雛から、豪華な衣装や飾りを備えた段飾りへと発展しました。

一方、男児の健やかな成長を願う端午の節句は、武家社会で武運長久を祈る行事として江戸時代に盛んになりました。当初は兜や旗を屋外に飾っていましたが、庶民に広がるにつれ、伝説や歴史上の英雄を模した武者人形や鎧兜を屋内に飾る「五月人形」の風習が生まれました。

また、江戸時代には歌舞伎や能の名場面、美人画、庶民の生活風景を表現した衣裳人形や風俗人形など、多様な人形文化が花開きました。

このように、日本の人形は信仰・芸術・遊び・祝い事など暮らしの中で多彩な役割を担い、今日まで受け継がれている文化的存在です。

伝統的工芸品に指定されている日本人形は?種類と特徴を紹介

博多人形 (福岡県)

福岡県で作られる博多人形の起源は1600年。福岡城築城の際、鬼瓦(屋根の棟の両端に設置される装飾された瓦)をつくる職人が素焼き人形を焼き上げ、藩主に献上したのが起源とされています。明治時代(1868~1912年)には1867年のパリ万博などで評判となり、海外へも輸出されていました。

当時から受け継がれた博多人形の特徴のひとつが、素焼きの人形にそのまま着色することで、土のぬくもりを感じさせつつ、美しく生き生きとした雰囲気を醸し出すこと。また、美人、歌舞伎、能、武者、干支など、ジャンルが多岐にわたる ことも博多人形の特徴のひとつです。

🎎「博多人形」の価格帯は?おすすめの人形をチェック(Yahoo! ショッピング)

江戸節句人形 (東京都・埼玉県)

江戸時代に京都の人形づくりの影響を受けて始まった江戸衣裳着人形。宝暦年間(1751年~1764年)には、生き生きとした雰囲気を醸し出す写実的で洗練された「江戸前」の様式が確立されます。

そんな江戸の人形文化が最盛期を迎えるのは文化文政期(1804年~1830年)。端午の節句のための、兜や鎧を着けた五月人形や本物の甲冑を模した江戸甲冑も作られるようになります。

また、浮世絵のように歌舞伎の人気俳優に似せて作られた小型で写実的な江戸風俗人形や市松人形が登場したのも江戸時代でした。これらの江戸衣装着人形と江戸甲冑が、江戸節句人形として経済産業大臣指定の伝統的工芸品に指定され、江戸の暮らしや文化を今に伝えています。

🎏「江戸節句人形」は高い?価格帯をチェック(Yahoo! ショッピング)

江戸押絵 (東京都ほか)

江戸押絵は、江戸時代から日本橋や浅草周辺で盛んに作られるようになりました。江戸押絵を施した羽子板「江戸押絵羽子板」は「歳の市」(年末に行われる市)での販売を通じて広まり、歌舞伎の装束や風俗、日本画の技法と融合しながら発展。江戸三座といわれる3つの芝居小屋があった浅草では、歌舞伎役者の姿を題材にした押絵が人気を博しました。

そんな江戸押絵の魅力は、生き生きとした躍動感あふれる表情や姿。それを描くのはとても難しく、職人は舞台を実際に観て構想を練っていたといわれています。まさに、文化と芸術が結びついた伝統工芸です。

岩槻人形 (埼玉県)

岩槻市を中心につくられる岩槻人形の起源は、日光東照宮の造営が行われた1634年~1647年頃。全国から集められ、岩槻に住み着いた職人のなかに人形づくりが得意な職人がいたことがきっかけとなりました。さらに人形づくりが発展したのが、京都の仏師により桐塑頭※(とうそがしら)の技法が伝わった1697年。その技法が藩の武士や農家の内職などによって受け継がれてきました。

主な製品は、雛人形や五月人形、浮世人形などの衣装着人形。その特徴は丸顔で目が大きく、さらに胡粉(ごふん)という白い顔料により滑らかな肌に仕上がること。衣装には西陣織などの高級織物が使われ、人形の華やかな彩色と相まって品格のある華麗な人形が生み出されます。

※桐塑頭:桐粉をしょうふ糊で練り固めた桐塑で作る人形の頭

🎎「岩槻人形」の価格帯は?Yahoo! ショッピングで確認する

駿河雛人形 (静岡県)

駿河雛人形の起源は江戸時代後期(19世紀初頭)といわれています。現在の静岡市駿河区付近に、美濃国(現在の岐阜県)から土人形師が招かれ、土製の「煉天神(ねりてんじん)」を作ったことが始まりとされています。その後、衣装をまとった「衣装着天神(いしょうぎてんじん)」が作られるようになり、これが駿河雛人形の原型となりました。

駿河雛人形の最大の特徴は、両腕を曲げて取り付ける「腕折り(うでおり)」または「振り付け」と呼ばれる工程に職人の高度な技術が凝縮されている点です。この腕折りの仕上がりを見るだけで、どの職人の作かが分かるほど、作者の個性が表れます。

また、衣装が上下に分かれて仕立てられているのも特徴で、華やかさと動きのある造形を生み出しています。主な製作品には、雛人形のほか、五月人形、煉天神、武者人形などがあります。

※煉天神:学問の神として信仰された平安時代の貴族、菅原道真(すがわらのみちざね)をかたどった人形。

🎎「駿河雛人形」は高い?価格帯をチェック(Yahoo! ショッピング)

駿河雛具 (静岡県)

駿河雛具の歴史は静岡浅間神社の造営が行われた16世紀まで遡ります。その工事をきっかけに、木工職人や漆塗り職人の高度な技術が全国から静岡に集積しました。そして、雛具づくりは漆器の一分野として発展し、精緻な工芸として受け継がれるようになりました。

最大の特徴は、伝統的なものだけでも約40種類もある箪笥や鏡台などの雛人形の周囲を飾る雛具一つひとつが、本物の調度品と同じ工程で緻密につくられていること。そのため、針箱や箪笥は、小物入れとして実際に使うことができます。また、これらの雛具には華麗な蒔絵も施され、雅な雰囲気を楽しめるのも駿河雛具の魅力です。

京人形 (京都)

京人形とは、京都でつくられる日本人形の総称です。その起源は、平安時代(8世紀末~12世紀)。貴族の女児の遊び道具だった「ひいな人形」がはじまりです。その後、江戸時代には雛人形や五月人形、浮世人形などの衣裳人形が生み出されていきました。

そんな京人形の特徴は、頭や髪、手足、小道具など、工程やパーツごとに分業化されていること。本物の西陣織の着物を着せた高級感のあるものも少なくありません。高度な技術をもつ職人たちによって培われた伝統が、京人形の奥深い魅力となって今も息づいています。

🎎「京人形」はどんな人形?写真で確認する(Yahoo! ショッピング)

日本の「こけし」とは?起源・種類・特徴から見る東北の伝統工芸

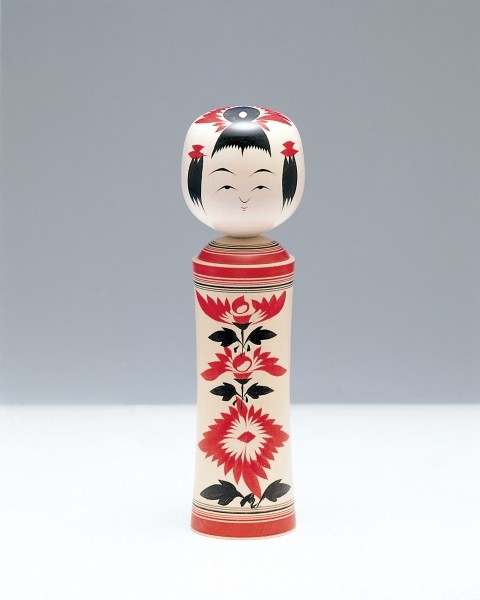

こけしの最大の特徴は、頭部と胴体だけという、簡略化された造形です。その起源は、江戸時代の文化文政(1804年~1830年)の頃。東北地方の木地師(きじし)たちが子どものための玩具として作ったのがはじまりです。製造技術や形、模様などは、一族や弟子のみに伝えられたため家系や土地ごとに独特の特徴が生まれました。現在、12の産地に系統分けされています。

※木地師:ろくろという回転する装置などを使い、白木の状態の椀や盆などの木工品を加工する職人

🎎「伝統こけし」は高い?安い?価格帯を確認する(Yahoo! ショッピング)

宮城伝統こけしの種類と特徴

伝統こけし12系統のうち、宮城県の系統は「遠刈田こけし」「弥治郎こけし」「鳴子こけし」「作並こけし」「肘折こけし」の5系統。いずれも温泉地で生まれており、全行程を一人の職人が行います。

遠刈田(とおがった)こけし

大きめの頭部に日本髪の飾りを描いた華やかなものと飾りのない黒髪のものがあります。顔は切れ長の目と鼻筋が通った大人びた印象で、胴模様には菊や梅など多彩な柄が描かれているのが特徴です。

弥治郎(やじろう)こけし

頭部にベレー帽のようなロクロ線が描かれ、その下に赤い手絡(てがら)という日本髪用の飾りが描かれているのが特徴。客からの要望に合わせて作っていたため、ほかの系統より形や描く模様などのバリエーションが豊富で自由度の高い伝統こけしです。

※ロクロ線:ろくろという回転する装置を利用して描く線

鳴子(なるこ)こけし

写実的な絵付けで胴の模様には主に菊が描かれ、華やかに仕上げられたこけし。首を回すとキュッキュッと音が鳴り、瓜実型の顔(瓜の種のようにバランスの取れた顔)とくびれのある胴の形が特徴です。

作並(さくなみ)こけし

大別すると、細くまっすぐな棒状の胴と小さな頭で構成されたタイプと細くくびれた部分と大きめの裾が付いて安定感をもたせたタイプがあります。

肘折(ひじおり)こけし

鳴子系と遠刈田系の流れをくむこけし。胴は鳴子系の影響が強く、太くまっすぐですが、なかには裾の上にくびれがあり、裾が太くなっているものもあります。胴の色は鮮やかな黄色で、目鼻立ちが力強く描かれるのも特徴のひとつです。

Comments