大阪の繁華街なんばからほど近い道頓堀の路地裏に、ひっそりと佇む法善寺。全身を緑の苔に覆われた珍しい水かけ不動尊が鎮座する、まさに都会のオアシスです。数々の苦難を乗り越え、人々の願いを受け止めてきたこのお寺の、知られざる歴史と魅力。大阪観光の際は、ぜひ訪れてほしいパワースポットです。

大阪ミナミのど真ん中、法善寺が紡ぐ人々の物語

大阪ミナミ、道頓堀。グリコのネオンサインが煌めき、巨大なカニのオブジェが道行く人々を見下ろす、日本で最もエネルギッシュな街のひとつ。そんな喧騒から一歩、脇道へ足を踏み入れると、まるで時が止まったかのような不思議な一角が現れます。そこが「法善寺横丁」です。

しっとりと濡れた石畳の路地に、温かな光を放つ提灯が揺れ、老舗の割烹や粋なバーが軒を連ねる…そんな風情あるこの横丁の中心に鎮座するのが、今回訪れた「法善寺」。多くの観光客が足を止め、スマートフォンを向けるその先には、異様とも言えるほどに緑の苔で全身をびっしりと覆われたお不動様、「水かけ不動尊」が静かに佇みます。

なぜ、これほどまでに苔むしているのか?なぜ、大都会のど真ん中に、これほど風情のある祈りの空間が奇跡のように残されているのか?

その謎を解き明かすべく、法善寺の神田眞英(かんだしんえい)副住職にお話を伺いました。そこから見えてきたのは、戦火や火災という幾多の苦難を乗り越え、名もなき人々の数えきれない祈りと共に歴史を刻んできた、お寺と街の知られざる物語でした。

灰燼のミナミで、奇跡的に残ったもの

法善寺の歴史は、1620年代後半〜1630年代前半頃の江戸時代初期に遡ります。もとは、琴雲法師(きんうんほうし)により京都・宇治に建立されたお寺でしたが、後を継いだ中誉専念法師(ちゅうよせんねんほうし)が見た夢のお告げにより、寛永14年(1637年)にこの「浪速の地」へと移されたといいます。

「今ここに法善寺という寺があるが、その場所を浪花の地へ移しなさい。そこは港に近い。その港を守るようなお寺にしなさい」

海上守護の神である金毘羅(こんぴら)様からのそのお告げに従い、寺は大阪へ。その門前は、いつしか「千日前(せんにちまえ)」と呼ばれるように。最もよく知られる説は、かつてこの地の近くにあった処刑場で亡くなった人々の魂を弔うため、千日間にわたって念仏回向(ねんぶつえこう)の供養が行われたから、というもの。しかし、神田副住職は、新たな説も教えてくださいました。

「最近、大阪公立大学の先生が調べてくださったのですが、どうやら1,000日間ぶっ通しで念仏を唱えたというよりは、『1000日ごと』に法要、つまりイベントのようなことをしていたのではないか、という記録も見つかっているそうなんです。どちらが本当なのか、私たちにもまだ断定できないのですが…」

実は、法善寺にはその長い歴史を物語る古い資料がほとんど残っていません。昭和20年(1945年)の大阪大空襲。3月13日から14日にかけての深夜、空襲によりミナミ一帯は火の海になりました。

「全てが焼けてしまいました。立派な本堂も、山門も。唯一残ったのが、今お祀りしている水かけ不動尊と、そのお隣の金毘羅様、そしてお不動様に水をかけるための井戸。本当に、これだけしか残らなかったんです。もっと詳しく教えてほしい、ともよく言われるのですが、私たちにも分からないんです」と副住職。

灰燼に帰したミナミの街で、焼け跡にポツンと佇むお不動様。それは、全てを失った人々にとって、どれほどの希望の光となったことでしょう。法善寺の戦後は、まさにこの焼け残ったお不動様と共に始まりました。お寺の再建もままならない中、人々は境内の土地にバラックを建て、店を始めたのです。それが、現在の法善寺横丁の賑わいの礎。お寺と街は、戦後の厳しい時代を共に支え合い、一体となって復興の道を歩んできたのです。

なぜ苔だらけ?水かけ不動尊に込められた人々の願い

法善寺を訪れる誰もが、まずお不動様の異様な姿に目を奪われます。海外からの観光客も、一様に驚きの表情を浮かべ、熱心にシャッターを切るほど。緑の苔がまるでビロードの衣のように、お不動様の全身を隙間なく覆い尽くしています。

しかし、驚くべきことに、創建当初から人々が水をかけていたわけではありません。

「本来、仏様にお水はお供えするものです。かけるものではありませんでした」と副住職は語ります。その習慣が始まったのは、ある一人の女性の、切なる祈りからでした。

「人生に悩み苦しんでいたある女性が、不思議なご縁で法善寺にたどり着きました。彼女は毎日、お不動様の前でただ一心に手を合わせていたそうです。『どうか私をお導きください』と。しかし、その想いがあまりに強すぎたのでしょう。ある日、彼女は必死のあまり、お供えしてあった水鉢の水をすくい、お不動様の足元にかけたのです」

それが、水かけ不動尊の始まりといわれています。いつしか、「水をかける」ことが「願をかける」という語呂合わせと共に広まり、ひしゃくで不動尊の全身に水をかける現在の参拝スタイルが定着しました。

もちろん、「仏様のお体を苔まみれにするなんて」「もしお墓が苔だらけだったら掃除するだろう?」といった批判の声が寄せられることもあるそう。副住職も「そのお気持ちも、もちろん分かります」と受け止めます。しかし、法善寺としては、この苔の姿こそが尊いのだと考えているのだそうです。

「考えてみてください。このお姿になるまでに、どれだけの年月がかかったのか。どれだけの人がここでお参りし、どれだけの願いがかけられてきたのか。そう思うと、私たちにはとてもこの苔を取ることはできません」

副住職の言葉に、熱がこもります。

「お不動様が『わしに願いをかけてこい。水をかけられてもわしは怒らんぞ』と、全てを受け入れてくださっている。そう思うのです。このびっしりと生えた苔は、数えきれない人々の悩みや苦しみ、そして願いを、お不動様がその一身に引き受けてくださっている、優しさ、慈悲の心の現れなのです」

実はこの緑の衣、ただ水をかければでき上がるものではありません。「ご家庭の石に水道水をかけても、絶対こうはなりませんよ」と副住職は笑います。苔がこれほど豊かに育つには、

- 苔が生えやすい特殊な「石質」

- 塩素を含まない清らかな「井戸水」

- 適度な「日当たり」

- 心地よい「風当たり」

という4つの条件が奇跡的に揃う必要があったと考えられているそう。まさに、この法善寺という場所だからこそ生まれた、神仏と自然が織りなす芸術作品なのです。かつては端正な顔立ちの「男前」だったというお不動様。そのお顔が見えなくなるほどに、人々の想いが積み重なっているのですね。

火災を乗り越えて。お寺と横丁、深まる絆

戦火を生き延びた法善寺と横丁を、平成の世に再び悲劇が襲います。平成14年(2002年)と15年(2003年)に、二度の大火災が発生したのです。

「ご存知の通り、ここは車一台がやっと通れるほどの狭い路地です。当然、消防車は入れません。もう大変でした」

一度ならず二度までも。このままでは再建は許可できないかもしれない。そんな絶望的な状況の中、この歴史あるお寺と風情ある横丁の灯を消してはならないと、多くの地元の人々や企業が立ち上がり、署名活動を展開したのです。その声が行政を動かし、日本で初めての特殊な制度が適用され、お寺と横丁は見事な復興を遂げました。

「みんなで常々『火だけは出さんとこうな』と言い合って、今も必ず年に一度、消化訓練をしています」

この災禍は、皮肉にもお寺と横丁の人々の絆をより一層強いものにしました。神田副住職がまだ若かった頃は、お寺と横丁の間には少し距離があったといいます。しかし、火災からの復興、そして近年のコロナ禍という共通の苦難を乗り越える中で、互いの結びつきは格段に深まったのです。

かつては芸妓や旦那衆が行き交う大人の街で、「子どもは来る場所やない」と言われた法善寺界隈も、今では大きく姿を変えました。訪日外国人客や若い世代も気軽に訪れ、SNS映えする新しいお店と、昔ながらの暖簾を守る老舗が共存する場所です。

もちろん、人が増えれば課題も生まれます。ゴミの問題、騒音、路上喫煙。それでも、街全体で知恵を出し合い、この大切な場所を守っていこうという気運に満ちています。

法善寺を120%楽しむための作法と見どころ

お参りのルール

これほど歴史と物語に満ちた法善寺ですが、参拝の作法に堅苦しいルールはありません。

「特に決まった順番はありません。どうぞご自由に、お参りください」と副住職は言います。商売繁盛や交通安全を願うなら金毘羅様へ。昔は道頓堀川で商売の荷物などを運搬しており、その安全祈願・商売祈願も兼ねて金毘羅様を祀っているのだそうです。

同じく商売繁盛ならお稲荷様へ。そして、あらゆる願いを聞き届けてくれるオールマイティな不動明王様へ。自分の心と向き合い、一番に祈りを捧げたい場所からお参りするのが、法善寺流です。

お寺の公式YouTubeチャンネルで参拝方法について紹介されているので、そちらを見てみるのもおすすめです。動画は日本語版のほか、英語字幕版、中国語(簡体字)字幕版があります。

お不動様の苔が美しいのは1月~5月頃

もし、お不動様の最も美しい姿を見たいのであれば、おすすめの季節があります。空気が澄み、苔が生き生きとする冬から春にかけて、1月から5月頃。逆に、暑い夏は苔も少し元気がなくなります。「そういう時期こそ、皆さんにお水をかけていただきたいですね」というお寺からのメッセージもユニークですね。

10月9日・10日は年に一度の秘仏御開帳

さらに、知る人ぞ知る特別な機会もあります。10月9日と10日の夕方、わずか1時間ほどだけ、金毘羅様の厨子が開かれ、秘仏が御開帳されるのです。これもコロナ禍を機に「世の中の平穏を祈るため」と始められた、新しい伝統です。

毎月28日は護摩法要

また、毎月28日の19:00〜20:30は水掛不動明王護摩法要(みずかけふどうみょうおうごまほうよう)が行われます。護摩法要とは護摩木という特別な薪を燃やし、その炎に供物をささげ、祈りを捧げる仏教の儀式のこと。初めて見る人はその迫力と神秘的な雰囲気に圧倒されるはずですよ。

お守り、御朱印

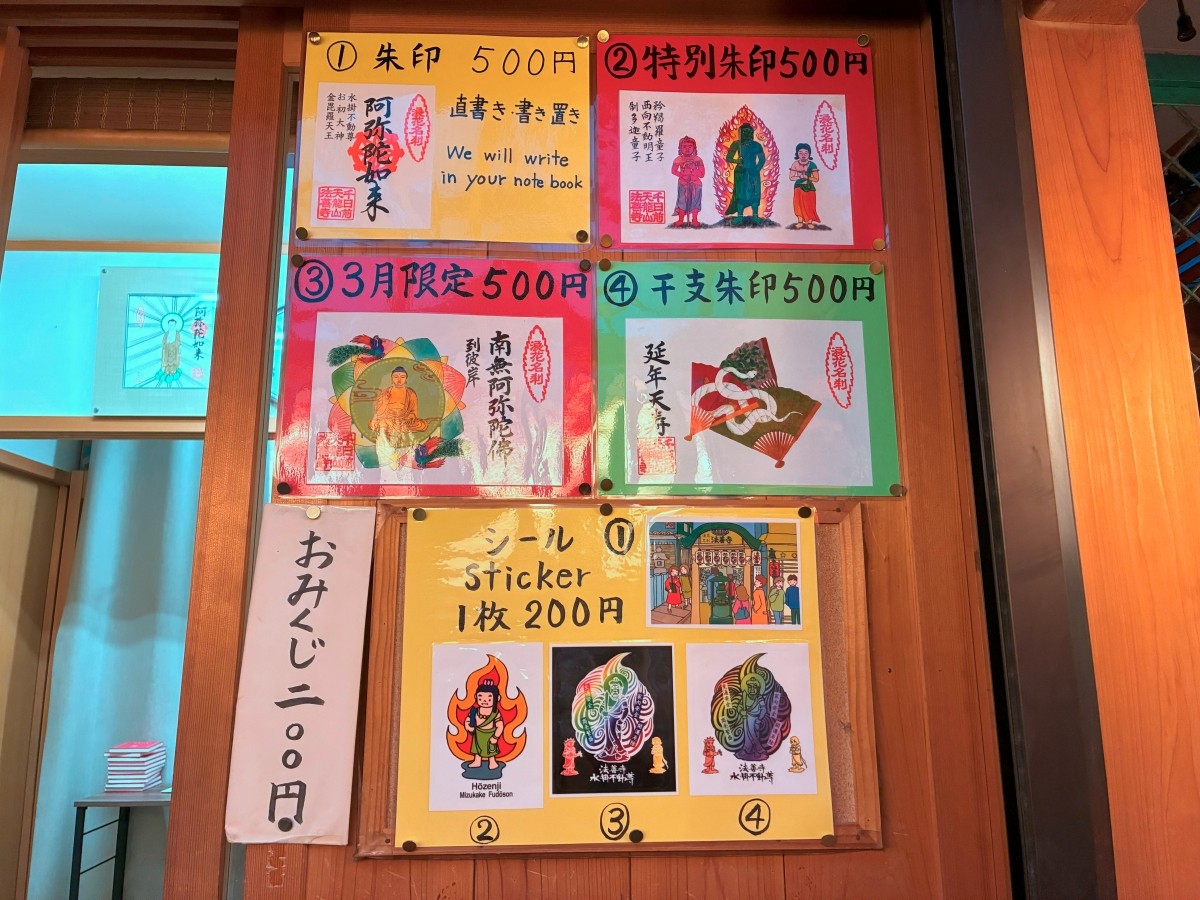

授与品は寺務所で求められます。御朱印は全部で4種類、お守りは5種類から選べます。御朱印帳(2,000円)やお不動様が描かれたシール(1枚200円)も人気です。

副住職おすすめの参拝グルメは?

参拝を終えたら、隣接する「法善寺横丁」のグルメも堪能したいですね。神田副住職におすすめを聞いてみました。「どれもおすすめですけど、大阪らしいものを、と聞かれたら…」と挙げてくださったのが「ふぐ料理」です。法善寺の周辺には腕利きのふぐ専門店が数軒あり、冬になれば多くの人がその味を求めてやってきます。

ふぐ料理といえば刺身や鍋が定番ですが、筆者が「ふぐのから揚げ」が好きだと言うと、副住職も「ほな、一番のおすすめはふぐのから揚げということにしときましょか」と笑顔で同意してくれました。

かつて毒を恐れず美食を追求した、浪速っ子の食文化の真髄に触れてみるのも一興でしょう。

都会の真ん中で、変わらない祈りの灯

法善寺は、単なる観光名所や古いだけのお寺ではありません。大阪大空襲の絶望から立ち上がり、二度の火災を乗り越え、人々の喜びも悲しみも、その全てを受け入れながら、街と共に歴史を刻んできた「生きた場所」です。

緑の苔で覆われたお不動様は、その穏やかな佇まいで、私たちに語りかけてくるかのよう。悠久の時の流れと、この場所で祈りを捧げた数えきれない人々の人生が、幾重にも重なって刻まれた、ひとつの壮大な記念碑のようです。

次に大阪を訪れる際には、道頓堀の喧騒から少しだけ離れたこのお寺に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ひんやりとした石畳の路地を抜け、苔むすお不動様の前へ。ひしゃくでそっと水をかけ、目を閉じれば、きっと聞こえてくるはずです。この街に生き、この場所で祈りを捧げてきた人々の、静かで、しかし力強い息づかいが…。

法善寺での特別な体験は、きっとあなたの旅の忘れられない思い出となるでしょう。

浄土宗 天龍山 法善寺

- 住所:大阪府大阪市中央区難波1-2-16

- 参拝時間:24時間(授与所は10時~18時)

- アクセス:なんば駅なんばウォークB16出口から 徒歩1分、日本橋駅なんばウォークB18出口から徒歩1分

- 公式ホームページ https://houzenji.jp/

Comments