書道の筆や硯、計算道具のそろばんまで、日本では職人の技が光る文具が数多く生まれ、文化の基盤を支えてきました。伝統的工芸品に指定されたこれらのアイテムは、実用品でありながら芸術品のような美しさをもち、お土産としても人気です。本記事では、そんな文具の特徴や製造工程、歴史に迫ります。日本の伝統的な文具の奥深さを感じてみませんか?

※記事で紹介した商品を購入したり予約をしたりすると、売上の一部がFUN! JAPANに還元されることがあります。

日本の伝統的工芸品に指定されている文具とは

経済産業大臣から伝統的工芸品として指定されている文具には、文房四宝(※)のうちの筆・硯・墨と、計算に使用するそろばんなどがあります。その多くが、職人の手仕事により作られているものばかり。このような伝統的な文具は、パソコンや電卓などの電子機器が筆記や計算などの作業の主流となった現在でも、根強い人気を誇っています。

※文房四宝(ぶんぼうしほう):書道に欠かせない筆・紙・硯・墨の四つの道具

筆

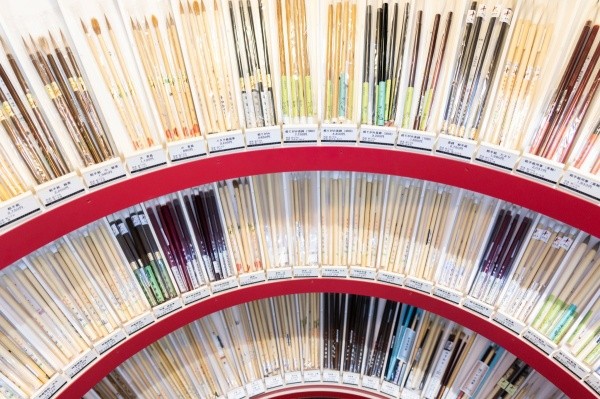

筆とは、竹や木などで作った軸の先端に獣毛などの毛束を付けた、筆記や絵画などに使われる道具です。

使い方は、毛の部分に墨や顔料を付けて文字を書いたり、絵を描いたりしますが、化粧道具としても使われることもあります。

国の伝統的工芸品に指定されている産地は4つ。奈良県の奈良筆、広島県の熊野筆と川尻筆、愛知県の豊橋筆です。そのなかから全国生産量の約8割を占める熊野筆と最も長い歴史をもつ奈良筆を紹介します。

熊野筆

熊野筆は、広島県熊野町で作られる伝統的な筆です。江戸時代後期、地元の人々が広島藩の筆職人から技法を学び、地域に広まりました。現在では、全国生産量の約8割を占め、「筆の都」として知られています。

ヤギ、ウマ、シカ、イタチなどの獣毛を用い、最大で80以上の工程を経て、熟練の職人の手で一本一本丁寧に作られることで知られています。書道筆、画筆、化粧筆など、多様な用途に対応した筆が生み出されるのも魅力の一つです。

さらに、生産地や原材料、製法など厳しい基準を満たした製品にのみ与えられる「熊野筆®」ブランドも確立。書道の専門家から小学生まで、幅広い層に親しまれています。

奈良筆

奈良筆は奈良市や大和郡山市で作られる1200年ほどの歴史をもつ伝統工芸品です。その起源は平安時代初期。弘法大師(空海)が唐から持ち帰った筆の製法を大和国(現在の奈良県)の住人に伝えたことから日本の筆づくりの歴史が始まったといわれています。

奈良筆の最大の特徴は、羊毛や狸毛、ウサギ毛など十数種類の獣毛を組み合わせ、弾力や強さ、毛の長さなどを絶妙に組み合わせること。獣毛は動物の種類だけでなく体の部分や生息地、刈り取る時期などにより質が異なるため、それぞれの特徴を活かしてこそ優れた書き味の筆が生み出されるからです。

そのため、職人には毛の選別から形づくり、乾燥、仕上げまで細かく分かれたそれぞれの工程で熟練の技が求められてきました。そうした長年にわたり培われた技術と職人のこだわりが生んだ奈良筆は、日本の筆の歴史を物語るものとして今も受け継がれています。

硯(すずり)

硯とは、書道や水墨画などで使用する墨をする際に使う道具です。石や瓦などで作られたものが多く、文房四宝のひとつとして古くから愛されています。日本各地に産地がありますが、そのなかから伝統的工芸品に指定されている雄勝硯と赤間硯を紹介します。

雄勝硯(おがつすずり)

宮城県石巻市や仙台市で作られている伝統工芸品、雄勝硯。1396年頃にはすでに石巻市の雄勝地区で硯石が産出されていたと伝えられているように、600年以上の長い歴史をもつ硯です。

その特徴は、硯の命ともいえる「鋒鋩(ほうぼう)」のバランスの良さにあります。ちなみに鋒鋩とは墨をする際に歯の役割を果たす細かい凹凸のこと。墨をする際はこの鋒鋩の粗さや細かさ、堅さ、柔らかさといったバランスがとても重要です。加えて、艶のある深い黒や暗藍色の色合い、石肌の滑らかさも魅力。

そのような優れた硯の原料が「雄勝石」です。雄勝石は2~3億年前の古生代の地層から採れる硬質粘板岩で、耐久性が高く変質しにくい特性を持ちます。江戸時代には仙台藩(現在の宮城県と岩手県南部)を治めていた伊達政宗に献上され、高い評価を受けました。以降、職人の手仕事による技術が受け継がれ、現在も書道愛好家に親しまれています。

赤間硯 (あかますずり)

山口県の下関市や宇部市で作られる赤間硯、1191年(鎌倉時代)に鶴岡八幡宮へ奉納された記録があることから、12世紀にはすでに作られていたことがわかっている硯です。その後、江戸時代には長州藩(現在の山口県)の特産品として知られるようになりました。

原料の赤間石の特徴は緻密で硬く、粘りがあるため彫刻しやすいこと。そして、赤みを帯びた紫色をベースに緑がかった層が混ざっていることもある石で、美しい石眼※(せきがん)などの文様があるのも赤間石ならではの魅力です。

その魅力を生かした硯の製造工程や技法は、100年経った今でもほぼ変わらず職人に受け継がれています。最大の特徴は、鋒鋩がしっかりとしているため、発色が良く、のびの良い墨汁が早くすれること。さらに豪華な装飾も施され、実用性と芸術性を兼ね備えているのも魅力です。

※石眼:目のような丸い文様

墨

墨は、書道や水墨画などで使用する黒色の顔料の一種。油煙墨(ゆえんぼく)と松煙墨(しょうえんぼく)があり、菜種や胡麻、椿、桐などの油を燃やした煤でつくった墨が油煙墨、松ヤニを燃やした煤でつくった墨が松煙墨です。

その煤に膠(にかわ)と香料を混ぜ、木型で成形し、数カ月から数年間乾燥させて墨が作られます。香料は膠の匂いを消すためのものでしたが、使用時の雰囲気を高める上品な香りが求められるようになり、龍脳(りゅうのう)などが使われるようになりました。

奈良墨

奈良墨は、奈良県奈良市で生産される1300年もの歴史ある伝統的な墨です。806年に遣唐使として派遣された弘法大師(空海)が墨の製法を持ち帰り、奈良の興福寺ニ諦坊(にたいぼう)で製造したのがはじまりとされています。

時を経て、興福寺ニ諦坊では仏様に供える灯火の煤を集めて油煙墨を製造。その質の高さで奈良の墨は、南都油煙と呼ばれ墨の代名詞として名声を高めました。現在では、全国の約90% のシェアを誇っています。

奈良墨の特徴は、多くの工程を手仕事で行う職人によってつくり出される美しい発色と滑らかな書き味。特に、煤と膠を練り合わせる作業は、墨の状態を確かめながら進めなくてはならないため、墨づくりに適した寒冷期でも素足での足ねりや素手での手もみが必須です。このような伝統的な技法で作られる奈良墨は、その質の高さから今も高く評価されています。

鈴鹿墨

三重県鈴鹿市で作られる鈴鹿墨は、780年頃(平安時代初期)に鈴鹿山で採れる松を燃やし、その煤を集めて作られたのが始まりとされています。江戸時代には、大名の家紋を書くために上質の墨が必要になったこと、また、寺子屋(てらこや※)が普及したことで需要が増え、生産が発展しました。

奈良と並ぶ日本の二大墨産地であり、温度や湿度の影響を受けやすいため、10月から4月の寒冷期に職人の手作業で丁寧に作られます。鈴鹿墨の特徴は、光沢のある滑らかな質感と発色の美しさ。特ににじみと線のバランスが絶妙で、作品に深みを与えます。

※寺子屋:江戸時代に庶民の子どもたちに読み書きやそろばんでの計算を教えたところ

[kkday]👉書道と禅の旅: 漢字で自分の名前を見つける

そろばん

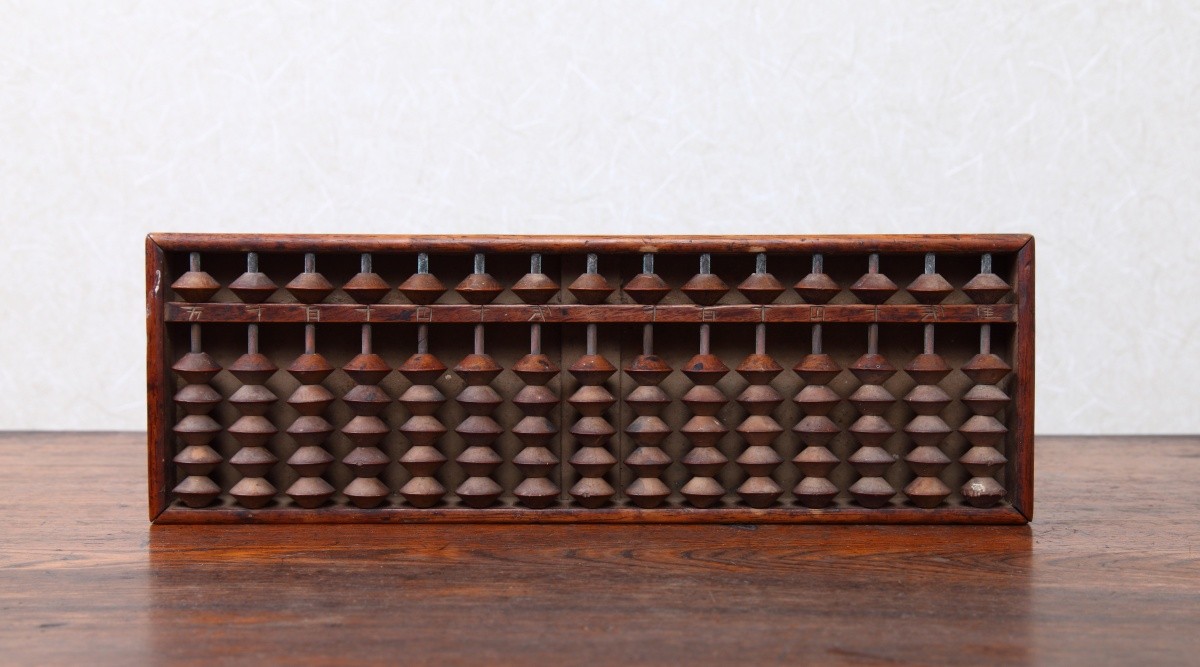

そろばんは横長の枠に珠が通された軸が桁ごとに並び、珠を上下に移動させることで計算を行う道具です。日本に伝わったのは約500年前 で、国の伝統工芸品に二大産地の播州そろばん(兵庫県)と雲州そろばん(島根県)が指定されています。

播州そろばん

兵庫県小野市を中心に加西市や三木市、加古川市などで製造される播州そろばん。安土桃山時代の天正年間、敵軍の攻略から逃れた播州の住民が大津でそろばんの製造技術を学び、帰郷後に製造をはじめたのが播州そろばんのはじまりです。

その特徴は、カバやツゲなどの堅い木材を使用した少々丸みのあるひし形の珠。堅く弾力性のある軸をすべる滑らかな動きと艶やかな美しさが魅力です。そんな播州そろばんに欠かせないのが、長期間自然乾燥させた素材と玉作り、玉仕上げ、ひご竹作り、組み立てなどのそれぞれ専門の職人による作業。200以上ある工程の多くが人の手により行われます。

一時は、電卓の登場により需要が減少していましたが、近年は計算能力の向上に役立つ学習道具として、また、芸術的な伝統工芸品としての価値が見直されています。

雲州そろばん

江戸時代後期に島根県仁多町(現在は仁多郡奥出雲町)で誕生し、生産される雲州そろばん。地元の大工が広島のそろばんを参考にし、カシやウメ、ススタケを用いて製作したのが始まりです。

その後、横田町(現在の奥出雲町)の職人が珠を削るための手回しろくろを開発したことから生産量が急増。質の高いそろばんを生産できるようになったことから「そろばんといえば雲州」と称されるようになりました。

そんな雲州そろばんの特徴は、珠の滑らかな動きと澄んだ音色。素材はカバやツゲ、コクタンなどの良質な木材を厳選し、自然乾燥を経て加工されます。製作には187もの工程があり、そのほとんどが手作業で行われるのも雲州そろばんの特徴です。奥出雲町は現在も国内生産の約70%を担い、日本一のそろばん産地として伝統を受け継いでいます。

Comments