「スープにおせんべいをちぎって入れよう」と考えたことはありますか?青森県には、せんべい汁と言う料理が存在します。せんべい汁は青森県八戸市周辺で江戸時代に生まれた伝統的な郷土料理で、同料理専用の南部煎餅を用い、醤油味で煮立てた汁物あるいは鍋料理です。今回はその料理の由来とレシピを紹介します。

日本の郷土料理(きょうどりょうり)とは?

郷土料理(きょうどりょうり)は、各地域の産物を上手に活用して、風土にあった食べ物として作られ、長年その土地で食べられてきた料理です。日本人のソウルフードでもあり、グルメ旅行でも人気です。

八戸せんべい汁の由来

南部せんべいは旧南部藩の領地だった青森県南東部から岩手県北部にかけての伝統食品で、小麦粉に塩と水を混ぜ鉄製の型で丸く焼いたものです。戦前、農家の多くは鉄製の型を持っており、せんべいは冷害が多く米がよく取れなかった地域の貴重な保存食でした。これを味噌汁や鍋に入れて煮たものが「せんべい汁」です。戦前に川で捕れたウグイを使ったあら汁にせんべいを入れて煮たのがきっかけという伝説がありました。この料理は地元で受け継がれましたが「せんべい汁」という呼び名が定着したのは平成になってからでした。家庭でだけ食べる地味な料理と思われていたものを観光客向けの名物にしようと、八戸市の観光団体がPRに乗り出したのです。現在では全国にその名を知られる地域おこしの立役者となりました。

食習慣の定着、戦後は東北の郷土料理の代表格に!

古くは各家庭でせんべいを焼いていましたが、戦時中に軍需物資として鉄鍋を供出したことから農家はせんべいをつくらなくなりました。戦後、製造業者が汁を吸っても煮崩れせずモチモチした食感のせんべいを開発し、汁用として販売をはじめました。現在では家庭の味噌汁や鍋物で寒い時期に食べるほか、飲食店やイベントで観光客向けにもメジャーな料理として親しまれています。

食べ方

鶏だし醤油味の鍋に野菜、糸こんにゃくなどを入れ、せんべいを割り入れて煮込んで食べるのがもっとも一般的です。お好みでしめじなどのきのこを入れても美味しい。その他、港町らしくタラや焼きサバの塩味仕立て(家庭では手軽にサバ水煮缶を使うことも)、名物である馬肉を使った味噌味の桜鍋など、バリエーションは豊富です。

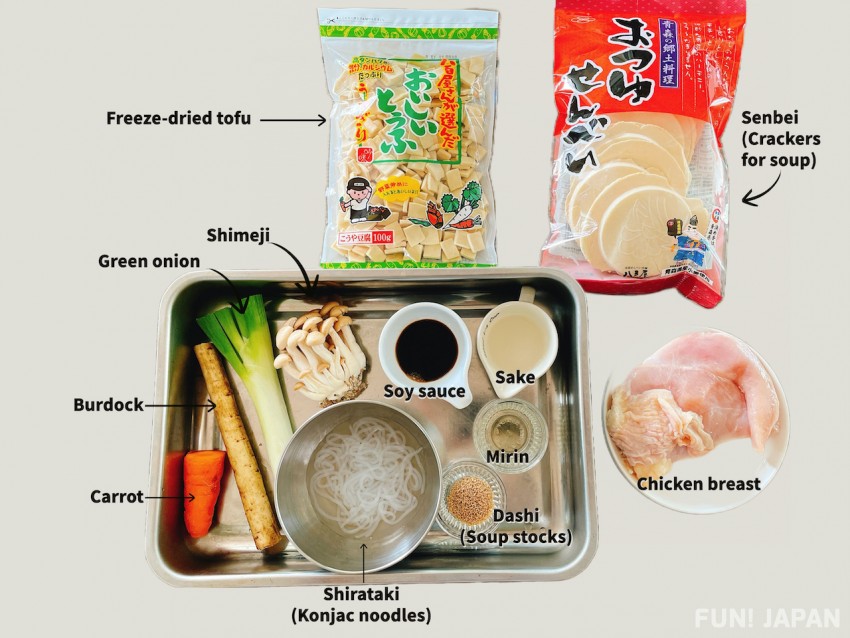

せんべい汁の材料

- せんべい 2枚

- ねぎ 1/2本

- 鶏むね肉 100g

- 糸こんにゃく 80g

- ごぼう 1/4本

- こうや豆腐 5g

- 人参 中1/4本

- しめじ 1/4 分

- 水 2カップ

【調味料A】

- だし小さじ1

- 醤油 大さじ1

- 酒 大さじ1

- みりん 小さじ1

- 塩 少々

- 好みで七味唐辛子 少々

ビデオ付きの作り方

動画はこちらへ(cc字幕付き)👇👇👇

- 鶏肉を一口に切る。人参はにんじんは千切りし、ごぼうはささがきにします。長ネギは斜めに切ります。

- 鍋にお湯を入れ、アクを取るために糸こんにゃくをサッと茹でて、水切りをします。

- 糸こんにゃくの茹で汁を捨てた後に再び鍋に火をかけ、油をひきます。

- 鶏肉を表面の色が変わるまで焼く。

- 続けて野菜を入れて炒めます。

- 火が通ったら、水を入れます。沸騰したらだしを入れます。

- アクを取ります。

- 酒、みりん、醤油、塩を入れます。

- こうや豆腐 を入れ、火が通るまで茹でます。

- せんべいをちぎって鍋に入れます。

- 出来上がり

Comments