日本の伝統工芸品「日本刀」は、美術品としての価値に加え、歴史的背景や製作技術にも多くの魅力があります。また、近年は刀剣育成シミュレーションゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を筆頭に、さまざまなエンタメコンテンツにも登場することから、世界中で注目されるようになりました。本記事では、そんな日本刀の定義や特徴をわかりやすく解説。日本刀の種類や天下五剣と呼ばれる名刀の紹介、さらには現代で日本刀を学ぶ方法など、日本刀の魅力をたっぷりお届けします。

日本刀とは?定義や特徴・鑑賞ポイントを紹介

まずは、日本刀の定義や特徴、そして鑑賞の際に注目すべきポイントについて解説します。日本刀の基本を押さえることで、より深く魅力を味わえるようになるでしょう。

日本刀の定義と特徴

日本刀は、日本独自の鍛刀技術によって製作された刀剣で、主に「玉鋼(たまはがね)」と呼ばれる高品質な鋼を素材としています。この玉鋼は「たたら製鉄」という製法によって作られ、純度が高く、硬さと靱性を兼ね備えているのが特徴です。日本刀の製作には「折り返し鍛錬」という技法が用いられ、鋼を何度も折り返して鍛えることで不純物を取り除き、強靭で美しい刀身が生み出されます。

日本刀の歴史的な分類では、平安時代中期以前に作られた直刀を「上古刀」と呼び、平安時代後期以降に登場した反りのある湾刀がいわゆる「日本刀」の始まりといわれています。この反りは、馬上での抜刀や扱いやすさを考慮した結果であり、戦術の変化に対応した形状とされています。日本刀は武器としての機能性だけでなく、芸術性や精神性も兼ね備えた日本文化を象徴する存在といえるでしょう。

日本刀の鑑賞ポイント

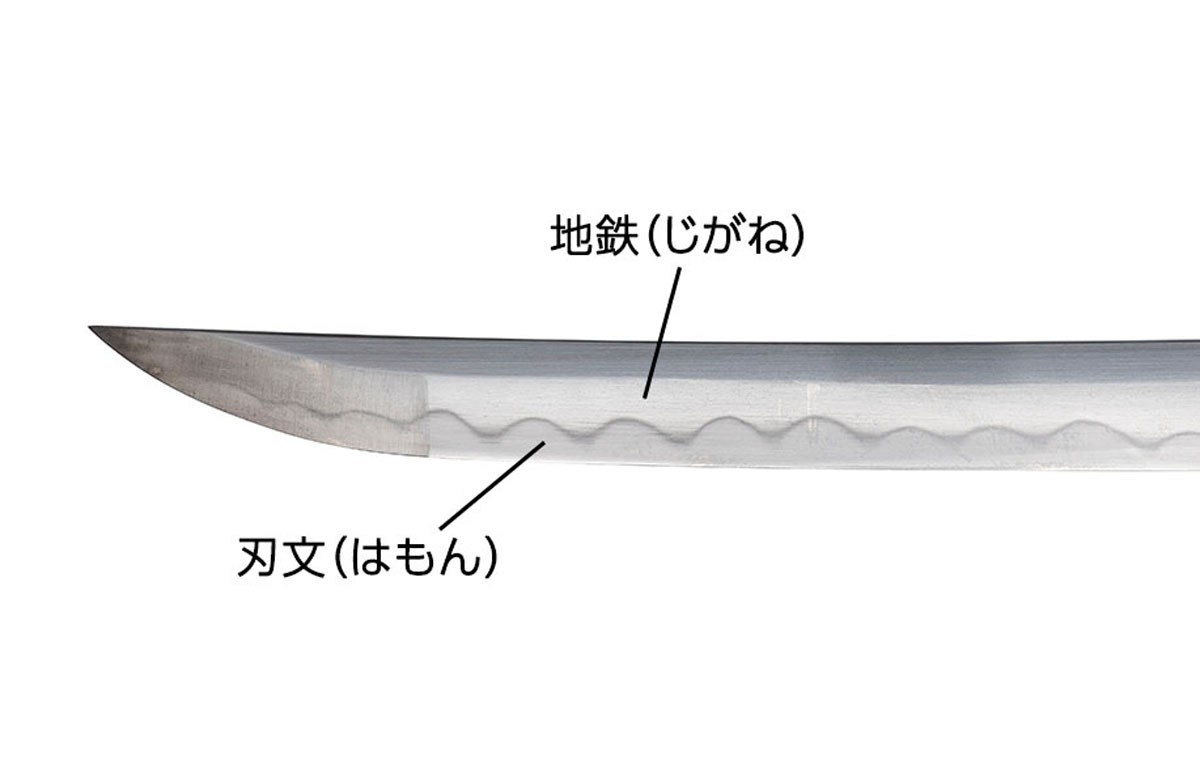

日本刀を鑑賞する際には、「姿(すがた)」「刃文(はもん)」「地鉄(じがね)」の3つが重要な見どころです。刀剣の美しさだけでなく、時代背景や刀工の個性、技術力などを総合的に見ることで、その刀が持つ芸術的価値や機能性、そして物語性まで感じ取ることができるでしょう。

姿をみるとは?

姿(すがた)とは、日本刀全体のシルエットやバランス、刀身の反り具合、長さ、幅、鋒(きっさき/刀の先端)の形状などを指します。平安時代から江戸時代にかけて、戦術の変化や美意識の影響に伴い刀の姿も変化しており、鑑賞の際はその違いを見比べるのが楽しみの一つです。

刃文をみるとは?

刃文(はもん)は、焼き入れによって刀の刃に現れる波のような模様のことで、刀の切れ味と美しさを両立させる技術の証です。刃文には「直刃(すぐは)」「丁子(ちょうじ)」「のたれ」など多様な種類があり、それぞれに刀工の流派や個性が反映されています。

地鉄をみるとは?

地鉄(じがね)は、刀身の地肌部分の金属組織を指し、鋼の鍛え方や質の良さが現れる重要な部分です。「板目肌(いためはだ)」「杢目肌(もくめはだ)」「綾杉肌(あやすぎはだ)」などの模様があり、地鉄を見ることで、刀鍛冶の技術の高さや刀の保存状態までもが読み取れるとされています。

日本刀の作刀工程

日本刀は、玉鋼(たまはがね)と呼ばれる高品質な鋼を素材に、熟練の刀鍛冶による高度な技術と長い歴史に裏打ちされた工程を経て製作されます。その製作工程は、時代や流派、個人によって多少の違いはありますが、一般的には以下のような手順で進められます。

1. 水へし・小割り:玉鋼を加熱して厚さ5mm程度に打ち延ばし、2〜2.5cm四方に小割りする

2. 積沸かし:小割にした玉鋼を積み重ね、炉で熱して一つの塊にする

3. 鍛錬・皮鉄造り:炭素の含有量を調整し不純物を除去するため、約15回の折り返し鍛錬を行い、硬い皮鉄を作る

4. 心鉄造り・組み合わせ:柔らかい心鉄を作り、硬い皮鉄で包むことで、折れにくく、曲がりにくい構造に

5. 素延べ・火造り:皮鉄と心鉄を組み合わせた素材を熱して平たい棒状に打ち延ばし、刀の形状を整える

6. 土置き・焼き入れ:焼刃土を塗布し、約800度に加熱後、水で急冷することで、刃の硬さと刀身の反りを生み出す

7. 仕上げ・銘切り:焼き入れ後、曲がりや反りを修正し、荒砥ぎを行い、最後に刀身に銘を入れて完成

これらの工程を経て、日本刀はその美しさと機能性を兼ね備えた逸品となります。

五箇伝とは?代表的な刀工の特徴

五箇伝(ごかでん)とは、日本刀の5大生産地を指します。それぞれの地域で独自の作風や技術が発展しました各伝の特徴と代表的な刀工を見ていきましょう。

山城伝(やましろでん)

山城伝は、山城国(現在の京都府)を中心に発展した流派。代表的な刀工は、三条宗近や来国俊など。細身で反りが深く、小切先が特徴的であり、刃文は直刃や小乱れが多く見られます。地鉄は細かく詰んだ梨子地肌で、美術的な美しさが特徴です。

大和伝(やまとでん)

大和伝は、大和国(現在の奈良県)で発展した最も古い流派の一つ。なかでも「大和五派」と呼ばれる「千手院派」「当麻派」「尻懸派」「手掻派」「保昌派」が名を馳せ、寺院に所属する鍛冶が多かったことから、実用性を重視した堅牢な作風が特徴です。

備前伝(びぜんでん)

備前伝は、備前国(現在の岡山県)を中心に発展。福岡一文字派や長船派などが有名で、華やかな丁子刃の刃文や、板目肌の地鉄が特徴です。

相州伝(そうしゅうでん)

相州伝は、相模国(現在の神奈川県)で発展。代表的な刀工には新藤五国光や五郎入道正宗がいます。その作風は、荒沸の刃文や板目肌の地鉄、力強い姿が特徴で、実戦向きの刀として評価されました。

美濃伝(みのでん)

美濃伝は、美濃国(現在の岐阜県)で発展。志津三郎兼氏を始祖とする志津派や、関鍛冶の祖である金重が有名です。その作風は、相州伝の影響を受けた互の目乱れの刃文や、板目肌と柾目肌が交じる地鉄が特徴で、切れ味の良さから多くの武将に愛用されました。

日本刀の種類と特徴

日本刀は、その刀身の長さや形状によりさまざまな種類に分類されます。主な分類としては、太刀、打刀、脇差、短刀また、槍、薙刀、長巻などの長柄武器も、日本刀の一部として扱われることがあります。

太刀(たち)

太刀は、平安時代から室町時代にかけて主に使用された刀で、刃長は約80cm前後、深い反りが特徴です。馬上での戦闘を想定して設計されており、刃を下にして腰から吊るす「佩刀(はいとう)」の形式で携帯されました。また、その優雅な姿から、儀礼用としても用いられたとされています。

打刀(うちがたな)

打刀は、室町時代以降に登場した刀で、刃長は60cm以上、太刀に比べて反りが浅いのが特徴です。刃を上にして腰帯に差し、「帯刀(たいとう)」と言います。徒歩での戦闘や集団戦に適していたとされています。江戸時代には、武士の正装としても重要な位置を占めました。

脇差(わきざし)

脇差は打刀と対になる形で差される補助刀で、刃長は約30~60cm程度。屋内戦や近接戦闘、また護身用として用いられ、江戸時代には武士が常に携帯する「大小(だいしょう)」の小刀として広く普及しました。また、切腹に使用されたともいわれており、実用・儀礼両面で用いられた刀です。

短刀(たんとう)

短刀は、護身用や儀礼用として用いられた刃長30cm未満の小型の刀です。鎧の隙間を突くための「鎧通(よろいどおし)」や、主に女性が護身用に携帯した「懐剣(かいけん)」などが挙げられます。

槍(やり)

槍は、長い柄の先に鋭い穂先を備えた武器で、特に戦国時代には集団戦術の主力として活躍しました。用途や戦術に応じて様々な種類があり、直線的な刺突に優れた「管槍(くだやり)」、十字状の穂先を持ち斬撃も可能な「十文字槍」などが知られています。

薙刀(なぎなた)

薙刀は、長い柄の先に湾曲した刃を持つ武器で、平安時代から使用されました。女性の武芸としても知られ、特に武家の女性が護身用として習得したとされています。

長巻(ながまき)

長巻は、長い柄に太刀のような刃を取り付けた武器で、鎌倉時代末期から室町時代にかけて多く使用されました。全長約180〜210cmという構造により広範囲への攻撃が可能となっています。

天下五剣とは?三日月宗近など日本を代表する名刀の魅力

「天下五剣(てんがごけん)」とは、日本刀の中でも特に名高い五振の刀剣を指す称号であり、いずれも歴史的・美術的価値が極めて高いとされています。各刀剣の概要を見ていきましょう。

三日月宗近(みかづきむねちか)

平安時代の名工・三条宗近によって鍛えられた名刀で、天下五剣の中でも最も美しいと称される一本です。その最大の魅力は、刃文や地鉄に現れる「三日月形の打除け」。優美で繊細な反りや全体の均整の取れた姿が評価されます。

- 時代:平安時代

- 種類:太刀

- 所蔵・伝来:足利家 → 徳川家 → 東京国立博物館

- 展示場所:東京国立博物館(東京都台東区)定期的に一般公開

童子切安綱(どうじぎりやすつな)

平安時代の刀工・大原安綱が作刀した太刀。豪壮かつ重厚な造りが特徴で、最初に所持者である源頼光が“酒呑童子(鬼)を討ち取った”という伝説から名付けられました。その切れ味の良さと神話的背景から「最強」とも言われています。

大典太光世(おおでんたみつよ)

平安時代末期の刀工・三池典太光世による名刀です。反りが浅く、力強い刃文が印象的で、武器としての本質を強く感じさせます。また、“所持していると病が治る”という逸話が残っており、神秘的な力を宿す刀としても知られました。

- 時代:平安時代

- 種類:太刀

- 所蔵・伝来:足利家 → 徳川家 → 前田家 → 公益財団法人前田育徳会

- 展示場所:石川県立美術館(石川県金沢市)などで不定期に展示

鬼丸国綱(おにまるくにつな)

鎌倉時代の刀工・粟田口国綱が作刀した太刀。毎晩夢の中で鬼に苦しめられていた北条時政が、この刀で鬼を退治したという逸話から「鬼丸」の名が付けられました。その伝承から、天下泰平を導く霊剣として尊ばれ、室町幕府や徳川将軍家へと伝来。現在は皇室御物として宮内庁が所蔵しており、一般には非公開となっています。

数珠丸恒次(じゅずまるつねつぐ)

鎌倉時代の備中青江派の刀工・青江恒次が作刀した太刀。日蓮が数珠とともにこの刀を所持していたことからその名が付きました。現在は兵庫県尼崎市の本興寺に伝わり、毎年11月3日に特別公開される機会があります。

- 時代:鎌倉時代

- 種類:太刀

- 所蔵・伝来: 日蓮上人→ 本興寺(兵庫県尼崎市)

- 展示場所:本興寺で毎年11月3日に開催される「虫干会 大宝物展」で一般公開

日本刀を現代で学ぶ方法

ここからは、日本刀を現代で学ぶ方法について紹介します。

博物館・美術館で名刀を鑑賞する

日本刀を深く理解するうえで、“実物を見る”という体験はとても有意義な学びになるでしょう。例えば、「東京国立博物館」では国宝や重要文化財に指定された名刀が定期的に展示されており、刃文や反りの美しさを間近に感じられます。また、「刀剣博物館(東京都墨田区)」では実物の日本刀に触れられるイベントが開催されるなど、あらゆる体験を通して日本刀を学ぶことができるでしょう。

【日本刀に触れられる主な施設】

東京国立博物館(東京都台東区上野公園13-9)

刀剣の名品が多く収蔵されており、特別展や企画展で日本刀が展示されます。なかでも、古備前(こびぜん)の最高傑作と称され、童子切安綱と並んで「刀剣の横綱」ともいわれる国宝「大包平(おおかねひら)」が不定期で公開されており、間近で鑑賞できる貴重な機会も。

京都国立博物館(京都府京都市東山区茶屋町527)

日本刀の名品を多数所蔵する博物館。不定期で公開される、坂本龍馬が所用したとされる「陸奥守吉行(むつのかみ よしゆき)」など、来歴とともに楽しめる展示も魅力です。

刀剣博物館(東京都墨田区横網1-12-9)

日本美術刀剣保存協会が運営する専門博物館。国宝・重要文化財を含む日本刀の展示が豊富で、刀剣文化の保存と普及を担う中心的施設です。所蔵品のなかでも、来国行の傑作であり、健全な姿のまま現代に伝わる国宝「明石国行(あかし くにゆき)」は見逃せません。

『刀剣乱舞ONLINE』を通じて日本刀を学ぶ

近年、日本刀への関心を高めた要因の一つが、人気ブラウザ&スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』です。歴史的名刀が擬人化された「刀剣男士」として登場し、ゲームを楽しみながら刀の名称や刀工、伝来などに触れられるため、若年層を中心に刀剣文化への入り口として支持されています。

『刀剣乱舞ONLINE』の概要

『刀剣乱舞ONLINE』は、2015年1月にサービスを開始したPCブラウザおよびスマートフォン向けの刀剣育成シミュレーションゲーム。プレイヤーは「審神者(さにわ)」となり、名だたる刀剣が戦士の姿となった「刀剣男士」を率いて、歴史を守るために過去へと出陣します。

『刀剣乱舞ONLINE』の特徴

ゲームには、短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計8種類の刀剣男士が登場し、それぞれが独自の能力と個性を持っています。プレイヤーは刀剣男士を集め、自分だけの部隊を編成して育成し、様々な合戦場を攻略。 戦闘は基本的に自動進行ですが、部隊編成や装備の選択、刀剣男士の育成状況が勝敗に大きく影響します。

また、ゲーム内での刀剣男士のセリフや回想を通じて、各刀剣の特徴や由来、使われた時代背景などが語られることもあり、プレイヤーは刀剣の歴史や文化に触れながらゲームを進めることができるのです。

ゲームは基本無料でプレイでき、誰でも手軽に始められるのも人気の理由の一つといえます。

刀剣乱舞ONLINE 公式サイト

<参考文献>

・日本刀の特徴と鑑定書の種類 https://www.tsuruginoya.net/certificate-type/

・玉鋼と日本刀 https://tetsunomichi.gr.jp/katana/

・刀剣ワールド 大阪 https://www.osaka-touken-world.jp/

・刀剣ワールド 名古屋 https://www.touken-collection-nagoya.jp/

・刀剣ワールド 東京 https://www.tokyo-touken-world.jp/

・刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/

・日本刀の製造プロセスの特徴は?日本刀の組織の特徴とは? https://kawakami-ironworks.com/column/japanese-sword/

・作刀工程と研磨‐刀剣博物館 https://www.touken.or.jp/museum/sword/step.html

・天下五剣 - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/sword-basic/tengagoken/

Comments